|

||||

|

|

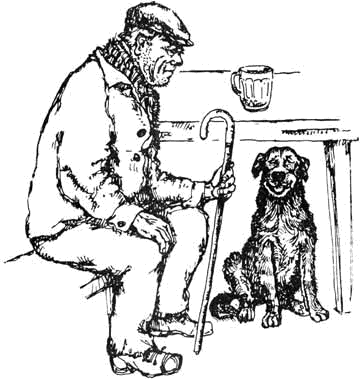

27. Мик Было девять часов мерзкого сырого вечера, а я еще не вернулся домой. Я крепче сжал рулевое колесо и заерзал на сиденье, тихонько постанывая, — так сильно ныли утомленные мышцы. Ну зачем я стал ветеринаром? Почему не выбрал дела полегче и повольготнее? Ну пошел бы в шахтеры или в лесорубы… Жалеть себя я начал три часа назад, когда проезжал через рыночную площадь, торопясь к телящейся корове. Лавки были закрыты, и освещенные окна домов за холодной изморосью говорили об отдыхе, о законченных дневных трудах, о горящих каминах, книгах и струйках табачного дыма. А я был вынужден покинуть все это и нашу уютную квартирку, не говоря уж о Хелен. Негодование на несправедливость судьбы пробудилось во мне с особой силой, когда я увидел, как компания молодежи рассаживается в машине у дверей «Гуртовщиков»: три девушки и трое их кавалеров — нарядные, веселые, явно отправлялись на вечеринку или потанцевать где-нибудь. Всех ждет либо домашний уют, либо развлечения, всех, кроме Хэрриота, который трясется в машине, направляясь к холодным мокрым холмам, где ему предстоит нелегкая работа. То, что ждало меня, отнюдь не подняло моего настроения. Тощая молодая коровенка лежала на боку под навесом среди старых жестянок, битого кирпича и всякого другого хлама. Собственно, я толком не видел, обо что спотыкаюсь, потому что там горел только проржавленный керосиновый фонарь и огонек колебался, почти угасая на ветру. Под этим навесом я провел два часа, вытаскивая теленка буквально по дюйму. Нет, положение плода было нормальным, просто родовой путь оказался узким, а коровенка не пожелала встать, и все эти два часа я пролежал на полу, ворочаясь среди жестянок и обломков кирпича и поднимаясь только для того, чтобы под стук собственных зубов добежать до ведра с водой, чувствуя, как ледяные иголки дождя впиваются в гусиную кожу у меня на груди и спине. Ну а теперь я еду домой: лицо онемело от холода, кожа горит под одеждой и ощущение такое, будто весь вечер компания дюжих молодцов усердно пинала меня, начиная с головы и кончая пятками. Когда я свернул в крохотную деревушку Коптон, то уже совсем захлебнулся в жалости к себе. В теплые летние дни эта деревушка выглядит на редкость идиллично: единственная улица вьется по склону высокого холма, а над ней темный пояс леса уходит к плоской вересковой вершине. Но сегодня это была черная мертвая дыра. Дождевая пыль, проносясь сквозь лучи фар, хлестала по темным наглухо запертым домам. Только в одном месте поперек мокрого шоссе ложился мягкий свет — он лился из деревенского кабачка. Подчиняясь внезапному порыву, я остановил машину под мотающейся вывеской «Лиса и гончие» и открыл дверь. Кружка пива вернет мне силы. В зале меня обволокло приятное тепло. Стойки не было — только скамьи с высокими спинками и дубовые столы вдоль выбеленных стен перестроенной кухни. В старой закопченной плите напротив двери трещали поленья, а над ней громко тикали часы, и этот звук вплетался в нестройный гул голосов. Ничего похожего на бурное оживление современных баров, мирно и уютно. — Это что же, мистер Хэрриот, вы так допоздна работаете? — сказал мой сосед, когда я опустился на скамью. — Да, Тед. А как вы догадались? Он оглядел мой замызганный плащ и резиновые сапоги, в которых я так и уехал с фермы. — Ну, костюм у вас не то чтобы парадный, а на носу кровь и ухо в коровьем навозе. Тед Добсон, дюжий тридцатипятилетний скотник, ухмыльнулся до ушей, блеснув белыми зубами. Я тоже улыбнулся и принялся тереть лицо носовым платком: — Даже странно, но в таких случаях обязательно хочется почесать нос! Я оглядел зал. Человек десять попивали пиво из пинтовых кружек. Некоторые играли и домино. Все это были работники с окрестных ферм, те, кого я встречал на дорогах, когда меня поднимали с постели задолго до зари. Сгорбившись в старых пальто, наклонив голову навстречу ветру и дождю, они крутили педали велосипедов, мужественно принимая тяготы своего нелегкого существования. И каждый раз я думал, что мне-то приходится вставать среди ночи лишь иногда, а им — каждый день. И получают они за это тридцать шиллингов в неделю. При виде их мне снова стало немного стыдно. Хозяин, мистер Уотерс, налил мне кружку, профессионально поднимая кувшин повыше, чтобы вспенить пиво. — Пожалуйста, мистер Хэрриот, с вас шесть пенсов. Даром, можно сказать. Все пиво до последней капли доставлялось в зал в этом кувшине, который наполнялся из деревянных бочек в подвале. Где-нибудь на бойком месте это было бы непрактично, но в «Лисе и гончих» редко собиралось много посетителей, и как кабатчик мистер Уотерс разбогатеть заведомо не мог. Но в примыкавшем к залу сарае он держал четырех коров, пятьдесят кур рылись в длинном саду за домом, и каждый год он выращивал поросят от двух своих свиней. — Спасибо, мистер Уотерс! — Я сделал долгий глоток. Несмотря на холод, мне пришлось изрядно попотеть, а для утоления жажды трудно найти что-нибудь лучше густого орехового эля. Я и прежде бывал тут и знал завсегдатаев в лицо. Чаще всего мне приходилось видеть Альберта Клоуза, старого пастуха, который жил теперь на покое и неизменно сидел на одном и том же привычном месте — в конце скамьи у самого огня. И на этот раз он, как всегда, глядел перед собой невидящими глазами, опираясь руками и подбородком на изогнутую ручку пастушьего посоха, с которым столько лет пас овец. Его пес Мик, такой же старый, как и он сам, вытянулся у ног хозяина, наполовину под лавкой, наполовину под столом. Псу явно что-то снилось: лапы его шевелились, уши и губы подергивались и время от времени он глухо тявкал. Тед Добсон ткнул меня локтем в бок и засмеялся: — Бьюсь об заклад, старина Мик все еще собирает своих овечек. Я кивнул. Конечно, пес вновь переживал дни своей молодости — припадал к земле, кидался, обегал стадо, послушный свистку хозяина. А сам Альберт? Что кроется за этим пустым взглядом? Мне нетрудно было представить, как он, еще молодой парень, широким шагом меряет открытые всем ветрам плоские вершины холмов, все эти бесконечные мили вереска, камней и овражков со стремительными ручьями, при каждом шаге вонзая в землю вот этот самый посох. Вряд ли найдутся люди более закаленные, чем йоркширские овечьи пастухи, которые круглый год живут под открытым небом, а в дождь и снег просто набрасывают на плечи мешок. И вот теперь Альберт, дряхлый, скрюченный артритом старик, равнодушно глядит в никуда из-под обтрепанного козырька древней кепки. Заметив, что он допил кружку, я направился к нему. — Добрый вечер, мистер Клоуз, — сказал я. — А? — Он приставил ладонь к уху и заморгал. — Как поживаете, мистер Клоуз? — гаркнул я во весь голос. — Не жалуюсь, молодой человек, — прошамкал он. — Не жалуюсь. — Могу я вас угостить? — Спасибо! — Он указал трясущимся пальцем на кружку. — Налейте капельку. Я знал, что «капелька» означает пинту, и махнул хозяину, который ловко проделал обычную операцию с кувшином. Старый пастух поднес наполненную кружку к губам и посмотрел на меня. — Ваше здоровье! — буркнул он. — И вам того же желаю, — ответил я и уже хотел вернуться на свое место, но тут Мик вылез из-под лавки и сел. Несомненно, его разбудили мои крики. Он сонно потянулся, раза два встряхнул головой и посмотрел по сторонам. Когда он повернул морду ко мне, меня словно ударило током. Его глаза производили жуткое впечатление. Собственно, я даже не мог их толком разглядеть за слипшимися от гноя ресницами. Он болезненно помаргивал, а на белой шерсти по сторонам носа пролегли темные безобразные полоски мутных слез. Я протянул к нему руку, и пес вильнул хвостом, а потом закрыл глаза. Очевидно, так ему было легче. Я положил ладонь на плечо Альберта. — Мистер Клоуз, давно у него это с глазами? — А? Я прибавил громкости: — Глаза у Мика. Они в плохом состоянии. — А-а! — Старик закивал. — Он их застудил. Все застуживает. Еще с той поры, как щенком был. — Это не простуда. У него неладно с веками. — А? Я набрал побольше воздуху и завопил во всю мочь: — У него заворот век. Это довольно серьезно. Старик снова кивнул. — Да уж, он все лежит головой к двери, а там дует. — Нет, мистер Клоуз, — взревел я. — Сквозняк тут ни при чем. Это заворот век, и требуется операция. — Ваша правда, молодой человек. — Он отхлебнул пива. — Остудил их маленько. Все застуживает, еще как щенком был… Я безнадежно побрел на свое место. Тед Добсон с интересом спросил: — О чем это вы с ним толковали? — Скверное дело, Тед. При завороте век ресницы трут глазное яблоко. Это причиняет сильную боль, а иногда приводит к изъязвлению и даже к слепоте. Но и в самых легких случаях собака очень мучается. — Вот, значит, что… — задумчиво сказал Тед. — Я давно замечал, что у Мика с глазами неладно. А последнее время они куда хуже стали. — Бывает и так, но чаще это врожденный порок. Я бы сказал, что у Мика это в определенной степени всегда было, но вот теперь по какой-то причине они пришли в такое жуткое состояние. — Я вновь посмотрел на старого пса, который терпеливо сидел под столом, крепко зажмурившись. — Значит, он очень мучается? Я пожал плечами. — Вы же сами знаете, каково это, если в глаз попадет песчинка или даже одна ресница завернется внутрь. Конечно, резь он испытывает невыносимую. — Бедняга! Мне и в голову не приходило, что тут такое дело. — Он затянулся сигаретой. — А операция помогла бы? — Да, Тед. Знаете, ветеринару она доставляет особое удовлетворение. Я всякий раз чувствую, что по-настоящему помог животному. — Оно и понятно. Хорошее, должно быть, чувство. Но небось стоит такая операция недешево? Я криво улыбнулся: — Как посмотреть. Работа сложная и требует много времени. Мы обычно берем за нее фунт. Хирург-окулист, конечно, только посмеялся бы над таким гонораром, но и эта сумма была не по карману старику Альберту. Некоторое время мы оба молча смотрели на старика, на ветхую куртку, на лохмы штанин, прикрывающие растрескавшиеся башмаки. Фунт. Половина месячной пенсии по старости. Целое состояние. Тед вскочил. — Надо же старику объяснить. Я ему сейчас втолкую. Подойдя к дряхлому пастуху, он спросил: — Ну как, Альберт, еще одну сдюжишь? Старик посмотрел на него смутным взглядом, потом кивнул на свою уже вновь пустую кружку. — Ладно, подлей капельку, Тед. Тед махнул мистеру Уотерсу и нагнулся к уху старика. — Ты понял, что тебе толковал мистер Хэрриот, а, Альберт? — прокричал он. — Как же… как же… Мик маленько глаза застудил. — Да нет же! Это совсем другое. У него это самое… заворот век! — Все застуживает и застуживает, — бубнил Альберт, уткнувшись носом в кружку. Тед буквально взвыл: — Ах ты упрямый старый черт! Слушай, что тебе говорят: ты бы его подлечил! Ему нужно… Но старик уже ушел в себя. — Еще как щенком был… все застуживал, все застуживал… В тот вечер Мик отвлек меня от собственных невзгод, но потом я никак не мог забыть эти страшные глаза. У меня руки чесались привести их в порядок. Я знал, что час работы вернет старому псу мир, которого он, возможно, не видел годы и годы, и все во мне твердило: мчись в Коптон, сажай его в машину, вези в Дарроуби, оперируй. Деньги меня не интересовали, но беда в том, что такая импульсивность несовместима с нормальной практикой. На фермах я часто видел хромых собак, а на улицах — тощих кошек. С какой бы радостью я хватал их и излечивал с помощью своих знаний! По правде говоря, я несколько раз даже попробовал, но ничего хорошего из этого не вышло. Конец моим терзаниям положил Тед Добсон. Он приехал в Дарроуби навестить сестру и вечером возник в дверях приемной, придерживая велосипед. Его веселое, умытое до блеска лицо сияло так, что, казалось, озаряло всю улицу. Он обошелся без предисловий. — Вы бы не сделали старику Мику эту операцию, мистер Хэрриот? — Да, конечно, но… как же…? — Об этом не беспокойтесь. Ребята в «Лисе и гончих» заплатят. Возьмем из клубной кассы. — Из клубной кассы? — Мы каждую неделю вносим понемножку на летнюю поездку. Может, всей компанией к морю махнем, может, еще куда. — Тед, это просто замечательно, но вы уверены, что никто не будет против? Тед засмеялся. — От одного фунта мы не обеднеем. Да и, сказать честно, мы в таких поездках, бывает, перепиваем, так оно, может, даже и к лучшему. — Он помолчал. — А ребята все этого хотят. Как вы нам объяснили, что с псом, так у нас теперь сил нет на него смотреть. — Чудесно, — сказал я. — Но каким образом вы его привезете? — Мой хозяин обещал дать свой фургон. В среду вечером вам будет удобно? — Вполне. Я проводил его взглядом и пошел назад по коридору. Может быть, на современный взгляд непонятно, почему из-за какого-то жалкого фунта было столько переживаний. Но в те дни это была большая сумма — достаточно напомнить, что я, дипломированный ветеринар, работал за четыре фунта в неделю. В среду вечером стало ясно, что операция Мика превратилась в торжественное событие. Небольшой фургон, в котором его привезли, был набит завсегдатаями «Лисы и гончих», а те, кому не хватило места, прикатили на велосипедах. Старый пес брел по коридору к операционной, весь съежившись, и ноздри его подергивались от непривычных запахов карболки и эфира. Позади него, стуча сапогами, шла его шумная свита. Тристан, взявший на себя роль анестезиолога, поднял собаку на стол, и я обвел взглядом множество лиц, смотревших на меня со жгучим интересом. Обычно я не люблю, чтобы на операции присутствовали посторонние, но эти люди имели право наводиться здесь — ведь без них не было бы и операции. Теперь, в ярком свете операционной, я впервые хорошенько разглядел Мика. Он во всех отношениях был бы красавцем, если бы не эти страшные глаза. Он вдруг приоткрыл их, скосил на меня и тут же зажмурился от сияния лампы. Вот так, подумал я, он и жил всю жизнь — изредка поглядывая сквозь боль на то, что его окружало. Инъекция снотворного в вену была для него сущим благодеянием — она на время избавляла его от страданий. Вот он в глубоком сне вытянулся на боку, и можно наконец приступить к осмотру. Я раздвинул веки, морщась при виде слипшихся ресниц, мокрых от слез и гноя. Давний конъюнктивит и давний кератит, но я с огромным облегчением убедился, что до перфорации роговицы дело не дошло. — Знаете, — сказал я, — вид достаточно скверный, но, по-моему, ничего непоправимого нет. «Ура» они все-таки не закричали, но обрадовались очень, и атмосфера стала совсем праздничной от их шушуканья и смеха. Беря скальпель, я подумал, что мне никогда еще не приходилось оперировать в такой тесноте и таком шуме. Сделать первый надрез было прямо-таки наслаждением — ведь я столько раз предвкушал этот момент. Начав с левого глаза, я провел скальпелем параллельно краю века, потом сделал дугу, чтобы захватить примерно полдюйма кожи над глазом. Я удалил этот лоскуток пинцетом и, сшивая кровоточащие края раны, с большим удовольствием следил, как ресницы поднимаются высоко над поверхностью роговицы, которую они раздражали, возможно, годы и годы. С нижнего века я, как обычно в таких случаях, удалил лоскуток поменьше и принялся за правый глаз. Легко и спокойно я сделал надрез и вдруг осознал, что в комнате наступила тишина. Правда, они шепотом переговаривались, но смех и болтовня смолкли. Я поднял голову и прямо против себя увидел верзилу Кена Эплтопа, конюха из Лорел-Грув. Естественно, что я посмотрел именно на него, потому что ростом он вымахал под семь футов, а сложен был, как ломовые лошади, за которыми он ходил. — Черт, ну и жарища тут, — шепнул он, и действительно по его лицу струился пот. Я был поглощен работой, не то заметил бы, что он к тому же и побелел как полотно. Я подцеплял надрезанную кожу пинцетом и тут услышал крик Тристана: — Поддержите его! Приятели успели подхватить великана и опустили его на пол, где он и пролежал в тихом забытьи, пока я накладывал швы. Мы с Тристаном успели вымыть и убрать инструменты, прежде чем Кен открыл глаза и с помощью приятелей поднялся на ноги. Теперь, когда все было уже позади, компания вновь оживилась, и Кену пришлось выслушать немало дружеских насмешек, хотя позеленел во время операции не он один. — По-моему, Кену не помешает глоток чего-нибудь покрепче, — заметил Тристан, вышел и через минуту вернулся с бутылкой виски, которым с обычным своим радушием угостил всех. В ход пошли мензурки, крышки, пробирки, и вскоре вокруг спящего пса вновь забушевало веселье. Когда фургон, рыча мотором, унесся в темноту, в его тесном нутре гремела песня. Через десять дней они привезли Мика, чтобы снять швы. Раны зажили, но роговица все еще была воспалена и старый пес по-прежнему болезненно жмурился. Окончательный результат моей работы мне довелось увидеть только месяц спустя. Я вновь возвращался домой через Коптон после вечернего вызова, и свет в дверях «Лисы и гончих» напомнил мне о несложной операции, которая в вихре трудовых дней давно успела вылететь у меня из головы. Я остановил машину, вошел и сел, оглядывая знакомые лица. Все, словно нарочно, было совсем как в тот раз. Альберт Клоуз примостился на своем обычном месте, Мик лежал под столом, и лапы его подергивались — ему опять снилось что-то увлекательное. Я долго смотрел на него и наконец не выдержал. Словно притягиваемый магнитом, я прошел через комнату и присел на корточки возле пса. — Мик! — сказал я. — Проснись, старина. Лапы перестали подергиваться. Я ждал затаив дыхание. Большая косматая голова повернулась ко мне, и я сам себе не поверил: на меня глянули ясные, блестящие глаза совсем молодой собаки. Мик смотрел на меня, растянув губы в улыбке, стуча хвостом по каменному полу, и у меня по жилам словно разливалось теплое вино. Ни воспаления, ни гноя, а ресницы, сухие и чистые, ровной дугой изгибались далеко от поверхности глаза, которую они так долго терли и царапали. Я погладил Мика по голове, и, когда он с любопытством посмотрел по сторонам, меня охватил неизъяснимый восторг: старый пес, наслаждаясь новой свободой, смаковал только теперь открывшийся ему мир. Выпрямившись, я заметил, что Тед Добсон и остальные хитро улыбаются. — Мистер Клоуз! — возопил я. — Можно вас угостить? — Спасибо, молодой, человек, подлейте сюда капельку. — А глаза у Мика стали много лучше. — Ваше здоровье! — Старик поднял кружку. — Да, застудил он их маленько, а теперь и прошло. — Но, мистер Клоуз!.. — А так-то ничего хорошего. Его так и тянет под дверью лежать, ну и опять их застудит. Еще с тех пор, как щенком был… Мне очень нравится писать про операции, которые приносят животным быстрое блаженное облегчение. Устранение заворота век — одна из них, и мы довольно часто ее делаем, хотя отнюдь не в столь красочной обстановке, как было, когда вокруг Мика на операционном столе толпились добродушные работники с ферм. Зато хозяева наших нынешних пациентов очень нам благодарны — в отличие от милого старичка Альберта Клоуза. |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |

||||

|

|

||||