|

||||

|

|

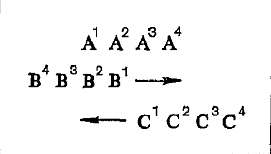

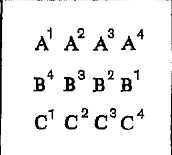

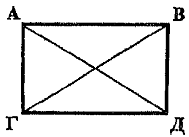

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ИДЕОЛОГИЯ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Вo всех рабовладельческих обществах способ материального производства основывался на физическом труде рабов, лишенных всех юридических и имущественных прав. Но история Древней Греции — особая историческая ступень в развитии обществ этого типа. Это ступень, когда совершился переход от бронзы к железу. Ко времени этого перехода греки достигли больших успехов в развитии торговли и потому первые использовали возможности, предоставляемые железом, и преимущества железа перед бронзой, предшествовавшей железу. Применение железа сделало более доступными металлические орудия. В античном обществе влияние торговли и развитие купеческого слоя имело своим постоянным результатом развитие рабовладельческого хозяйства. В самой торговле значительное место занимала торговля рабами, число которых, сначала малое, росло. Возвышавшийся купеческий слой во многих городах-государствах добился преобладания и установил политический строй рабовладельческой демократии. Употребление монет, перешедшее из Лидии (в Передней Азии) в Грецию, привело к тому, что греческим обществом были заложены основы денежного хозяйства. Хотя товарное производство издавна существовало во многих областях Ближнего Востока, но лишь с распространением денег оно не только достигло высокого развития, но и произвело переворот во всем прежнем обществе. Уже в 5 в. до н. э. промышленностью в значительной степени овладел рабовладельческий способ производства. В результате дешевизны рабской рабочей силы исчезли импульсы для развития начавшегося перед тем технического прогресса. Рабы трудились в рудниках, в мастерских, использовались в качестве домашней челяди. При демократическом правлении класс рабовладельцев распространил рабский труд на все отрасли производства. С достижением этого успеха вскоре начался затянувшийся на столетия процесс все возраставшего упадка античного общества. Ограниченность, свойственная экономике при рабовладельческих отношениях, мешала дальнейшему развитию производительных сил, тормозила и ослабляла их использование. На место покорения сил природы была поставлена эксплуатация человеком человека. Философия, развивавшаяся в античной Греции, отражала своеобразие общественной системы, в которой она возникла. Умственное движение от 7 до 4 в. до н. э. может быть охарактеризовано как развитие или как путь от мифологии и от религии к материалистически мыслящей науке. В 10 — 9 вв. до н. э. в городах-государствах Древней Греции, в южной части Балканского полуострова, на западном побережье Малой Азии, в современной Южной Италии и в прибрежных греческих городах острова Сицилия достигло высокого расцвета древнее рабовладельческое общество. До археологических открытий конца XIX — начала XX в. историки древнего общества ошибочно полагали, будто античное общество было первым по времени высококультурным миром, предшествовавшим на территории Европы возникновению европейского феодализма. После раскопок Шлимана, Дёрпфельда и других выяснилось, что античному рабовладельческому обществу предшествовало более древнее и также достигшее высокого культурного уровня общество рабовладельческого типа. Не только в Троаде, на острове Крит, но и в Микенах были раскопаны и исследованы остатки монументальных сооружений и дворцов — свидетельство блестящей культуры их строителей и обитателей. В настоящее время уже давным-давно оставлено мнение, будто, например, эпос Гомера есть начальная ступень в развитии поэтического искусства, а архитектура классической Греции — начальный фазис в развитии европейского зодчества. Однако при всем углублении исследования, обнаружившем существование предшествовавшего классической Греции большого и высокоразвитого исторического культурного мира, непоколебленным осталось положение об античном рабовладельческом обществе как о своеобразном культурном мире, достигшем высшего уровня и оказавшем значительное и длительное влияние на последующее развитие европейских народов в эпоху феодализма и капитализма. Греческое рабовладельческое общество отнюдь не было замкнутым и самодовлеющим. Зачатки технических навыков, научных знаний и искусств греки заимствовали у своих соседей — народов более древней и в то же время более высокой культуры. Это были вавилоняне, египтяне, финикийцы, персы. Однако усвоив у них зачатки искусств и научных знаний, греки в короткий срок поразительно развили эти зачатки. Они создали замечательную собственную мифологию, архитектуру, поэзию, театр. В математике, астрономии, механике, отчасти также и медицине они превратили знания, накопленные их восточными соседями и предшественниками, в науки, для которых характерны не только известная сумма данных и сумма наблюдений, но и обоснование познанного, а также его систематическая связь. Одним из важнейших явлений и результатов исторического развития Древней Греции стала древнегреческая философия. Возникнув в конце 7 — начале 6 в. до н. э., древнегреческая философия до конца своего развития, пресекшегося в VI в. н. э., оставалась характерным, своеобразным и значительным явлением культурной жизни античного общества. Греческие философы принадлежали в большинстве к различным слоям «свободных», т. е. по преимуществу рабовладельческого класса. Их общественно-политические, нравственные и педагогические учения- выражали взгляды и интересы этого класса. Тем не менее в разработке даже этих вопросов, а особенно в разработке основ философского мировоззрения, древние греки создали учения, высоко поднимающиеся над тесным историческим горизонтом рабовладельческого общества [ср. 1, т. 23, с. 346]. Древнегреческая философия возникла не как область специальных философских исследований, а в неразрывной связи с зачатками научных знаний — математических и естественнонаучных, в связи с зачатками политических знаний, а также в связи с мифологией и искусством, для которого, как показал Маркс, греческая мифология была и его «почвой» и «арсеналом», и его «предпосылкой» и «материалом» [I, т. 12, с. 736–737]. Только в эпоху так называемого эллинизма, начиная с 3 в. до н. э, некоторые науки, прежде всего математика и медицина, обособляются в специальные области исследования. Однако и после этого древнегреческая философия продолжает развиваться как мировоззрение. заключающее ответы не только на вопросы собственно философские, но и на вопросы наук: математических, естественных и общественных. Восстановление наследия и содержания учений древнегреческой философии представляет исключительные трудности вследствие происшедшей еще до конца античного мира утраты большей части произведений древнегреческой философии и науки, в том числе почти всех произведений материалистических школ. Полнее сохранились сочинения крупных идеалистов 4 в. до н э. (Платона и Аристотеля), а также неоплатоников (Плотина, Прокла). В средние века уцелевшая часть литературного наследства древнегреческой философии частично сохранялась, изучалась и разрабатывалась в Византии, в Армении, в странах арабской культуры и среди культурного слоя народов Средней Азии. С середины XII в. благодаря посредничеству ученых арабов и евреев, а также византийских греков становится гораздо более полным знакомство ученых Западной Европы с крупнейшим мыслителем древнегреческой философии Аристотелем, а начиная с XV в. интенсивно развивается незавершившийся и по настоящее время процесс разыскания, восстановления и изучения всего состава учений и произведений древнегреческой философии. До возникновения марксистской философии и до ее торжества в СССР, наступившего после победы Великой Октябрьской социалистической революции, исследование древнегреческой философии, сосредоточившееся главным образом в Германии и Англии и породившее огромную специальную литературу, тормозилось и обесценивалось идеалистической тенденцией буржуазных ученых. Они либо замалчивали явления древнегреческого материализма, либо поносили его и были не способны по достоинству оценить его значение, либо искажали материализм и даже сближали учения его корифеев (например, Демокрита) с учениями идеалистов. Буржуазные исследования по истории древнегреческой философии страдали ограниченностью узкофилологического подхода к древнегреческой философии. Ее изучение требовало прекрасной филологической подготовки, которая, однако, редко соединялась у специалистов с равноценной философской подготовкой. По сравнению с многовековым домарксистским периодом марксистское изучение древнегреческой философии началось недавно. Принципиальная точка зрения марксистского подхода к изучению древнегреческой философии сформулирована в трудах классиков марксизма-ленинизма. Специальное научное исследование вопросов истории древнегреческой философии с позиций марксистско-ленинской историко-философской методологии началось советскими учеными только в 20-х годах XX в., но, несмотря на весьма краткий срок, дало важные новые результаты. I. Ранняя философия древнегреческого Востока и Запада  Древнегреческая философия возникла не в собственно Греции, не на Балканском полуострове, а на восточной окраине греческого мира — в ионийских городах западного побережья Малой Азии, основанных греками и развивших раньше, чем это произошло в самой Греции, рабовладельческую промышленность, торговлю и выросшую на их основе духовную культуру. Последняя создавалась не только гением высокоодаренного народа, но, как уже сказано выше, была обусловлена также и его связями со странами более древних восточных цивилизаций Вавилона, Финикии, Египта. Первые материалистические учения на грани 7–6 вв. до н. э. возникли в Милете — крупнейшем в 6 в. до н. э. из всех малоазиатских греческих городов. С конца 7 до конца 6 в. до н. э. здесь последовательно жили и учили три мыслителя: Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Задавшись вопросом о том, откуда все возникает и во что все превращается, они искали начало происхождения и изменения всех вещей. При этом они понимали первовещество не как мертвую и косную материю, а как вещество, живое в целом и в частях, наделенное душой и движением. Все три первых милетских философа сочетали философское исследование, а также зачатки научного исследования с запросами и задачами разносторонней практической деятельности. Поэтому они оказались одновременно создателями первых в Древней Греции астрономических, математических, физических и биологических понятий и догадок, конструкторами первых простейших научных приборов (гномон, солнечные часы, модель небесной сферы), а также авторами первых основанных на наблюдении предсказаний астрономических явлений. Однако собранные и самостоятельно добытые ими знания являются для них не отдельными истинами наук (которых еще не было) и не только основой для практического действия, но прежде всего элементами цельного мировоззрения, объединяющего отдельные чувственные явления в мысли об общем для них вещественном первоначале. 1. Милетские материалисты ФалесПервым в ряду милетских философов был Фалес (конец 7 — первая половина 6 в. до н. э.). Это был деятель, соединявший интерес к запросам практической жизни с глубоким интересом к вопросам о строении мироздания. Будучи купцом, он использовал торговые поездки в целях расширения научных сведений. Он был гидроинженером, прославившимся своими работами, разносторонним ученым и мыслителем, изобретателем астрономических приборов. Как ученый он широко прославился в Греции, сделав удачное предсказание солнечного затмения, наблюдавшегося в Греции в 585 г. до н. э. Для этого предсказания Фалес использовал почерпнутые им в Египте или в Финикии астрономические сведения, восходящие к наблюдениям и обобщениям вавилонской науки. Свои географические, астрономические и физические познания Фалес связал в стройное философское представление о мире, материалистическое в основе, несмотря на ясные следы мифологических представлений. Фалес полагал, что существующее возникло из некоего влажного первовещества, или «воды». Все постоянно рождается из этого единого источника. Сама Земля держится на воде и окружена со всех сторон океаном. Она пребывает на воде, как диск или доска, плавающая на поверхности водоема. В то же время вещественное первоначало «воды» и вся происшедшая из него природа не мертвы, не лишены одушевленности. Во вселенной все полно богов, все одушевлено. Пример и доказательство всеобщей одушевленности Фалес видел в свойствах магнита и янтаря; так как магнит и янтарь способны приводить тела в движение, то, следовательно, они имеют душу. Фалесу принадлежит попытка разобраться в строении окружающей Землю вселенной, определить, в каком порядке расположены по отношению к Земле небесные светила: Луна, Солнце, звезды. И в этом вопросе Фалес опирался на результаты вавилонской науки. Но он представлял порядок светил обратным тому, который существует в действительности: он полагал, что ближе всего к Земле находится так называемое небо неподвижных звезд, а дальше всего — Солнце. Эта ошибка была исправлена его продолжателями. Его философское представление о мире полно отзвуков мифологии. АнаксимандрМладший современник Фалеса Анаксимандр признал единым и постоянным источником рождения всех вещей уже не «воду» и вообще не какое-либо отдельное вещество, а первовещество, из которого обособляются противоположности теплого и холодного, дающие начало всем веществам. Это первоначало, отличное от остальных веществ (и в этом смысле неопределенное), не имеет границ и потому есть «беспредельное» (apeiron). По обособлении из него теплого и холодного возникла огненная оболочка, облекшая воздух над землей. Притекающий воздух прорвал огненную оболочку и образовал три кольца, внутри которых оказалось заключенным некоторое количество прорвавшегося наружу огня. Так произошли три круга: круг звезд, Солнца и Луны. Земля, по форме подобная срезу колонны, занимает середину мира и неподвижна; животные и люди образовались из отложений высохшего морского дна и изменили формы при переходе на сушу. Все обособившееся от беспредельного должно за свою «вину» вернуться в него. Поэтому мир не вечен, но по разрушении его из беспредельного выделяется новый мир, и этой смене миров нет конца. Уже в древности возник «Анаксимандров вопрос» о том, понимать ли апейрон как смесь первовеществ, как нечто среднее между ними, как нечто совершенно неопределенное и веществам даже противоположное или как прообраз «материи» Платона [см. 38а, с. 53–54]. Но дошедшие до нас фрагменты не позволяют определенно ответить на этот вопрос. АнаксименПоследний в ряду милетских философов — Анаксимен, достигший зрелости ко времени завоевания Милета персами, — развил новые представления о мире. Приняв в качестве первовещества воздух, он ввел новую и важную идею о процессе разрежения и сгущения, посредством которого из воздуха образуются все вещества: вода, земля, камни и огонь. «Воздух» для него — дыхание, обнимающее весь мир, подобно тому как наша душа, будучи дыханием, держит нас. По природе своей «воздух» — род пара или темного облака и сродни пустоте. Земля — плоский диск, поддерживаемый воздухом, так же как парящие в нем плоские, состоящие из огня, диски светил. Анаксимен исправил учение Анаксимандра о порядке расположения в мировом пространстве Луны, Солнца и звезд. Современники и последующие греческие философы придавали Анаксимену значение большее, чем другим милетским философам. Пифагорейцы усвоили его учение о том, что мир вдыхает в себя воздух (или пустоту), а также кое-что из его учения о небесных светилах. С утратой Милетом (в начале 5 в. до н. э.) политической самостоятельности, отнятой персами, прекращается цветущий период жизни Милета и замирает развитие здесь философии. Однако в других городах Греции учения милетцев не только продолжали оказывать действие, но и нашли продолжателей. Таковы были Гиппон из Самоса, примыкавший к учению Фалеса, а также прославившийся Диоген из Аполлонии (5 в. до н. э.), выводивший вслед за Анаксименом все из воздуха. Диоген развил мысль о множественности самих изменений. 2. Ксенофан В Малой Азии началась странническая жизнь поэта-философа Ксенофана, уроженца малоазиатского города Колофона (6 в. до н. э.). В своих долгих путешествиях по городам Греции Ксенофан побывал и в Южной Италии и на закате дней поселился в Элее, где возникло не без его влияния философское учение так называемых элейцев. Ксенофан — ранний представитель греческого свободомыслия в отношении религии. Наблюдательный, склонный к насмешке, он подверг критике господствующие представления о множестве богов, которыми поэты и народная фантазия населили Олимп. Люди измыслили богов по своему подобию, и каждый народ наделяет богов своими собственными физическими чертами. Если бы быки, лошади и львы могли рисовать, они изображали бы своих богов в виде быков, лошадей и львов. По истине существует только один бог, не сходный с людьми ни по виду, ни по мысли: он весь — зрение, мышление и слух; он всем правит силой ума без усилий и пребывает в неподвижности. Природе Ксенофан приписывает черты, противоречащие мифам поэтов и взглядам религии. Вере в существование внизу земли ада он противопоставляет учение о бездонности земли, вере в божественность светил — учение об их естественной природе: составленное из мелких искорок Солнце движется над плоской Землей по прямой, каждый день навсегда покидая данный горизонт и каждый день исчезая, когда проходит над необитаемыми местами; солнц и лун столько, сколько горизонтов. Возникая из воспламенившихся облаков, звезды потухают днем и, как угли, разгораются ночью. Все, что рождается и растет, есть земля и вода, море — отец облаков, ветров и рек, и люди родились из земли и воды. Ни о природе богов, ни обо всем остальном не может быть истинного знания, а только мнение. Поэтому дурно поступили поэты Гомер и Гесиод, ложно приписавшие богам все человеческие пороки. Подробности учения Ксенофана были неясны уже древним писателям, находившим в нем противоречия. 3. Пифагор и ранние пифагорейцы  Выходцем из греческого Востока был также Пифагор из Самоса, переселившийся при тиране Поликрате (ок. 532 г. до н. э.) в Южную Италию, где он основал в городе Кротоне религиозную общину (союз пифагорейцев). В 6 в. в Греции усиливается религиозное движение, обусловленное ломкой архаических устоев и пробуждением к деятельности более широкого круга свободного населения. Возникают мистические общины, среди которых особое значение приобрели общины орфиков и последователей культа земледельческого бога Вакха, или Диониса. Здесь сложились представления о душе как о добром начале, заключенном в телесную темницу и ищущем освобождения. Достигается оно путем общения с Вакхом или посредством участия в вакхических «оргиях». Возникающие в это время новые формы религиозности ищут верующих и получают распространение скорее в различных слоях угнетенного народа, чем в аристократических кругах, где, напротив, выступают вольнодумцы вроде Ксенофана. На почве религиозного движения возник и союз, основанный Пифагором. Вопреки старому мнению Крите, некритически повторявшемуся многими другими историками, нет твердых доказательств для утверждения, будто основанная Пифагором община была чисто политическим союзом и будто в политической борьбе, поскольку она ими велась, ранние пифагорейцы выступали на стороне аристократии. Когда вождям пифагорейской общины в Кротоне удалось на известное время получить власть, против них выступил не какой-либо вождь демократии, а Килон — знатнейший и богатейший из граждан Кротона. Борьба закончилась (не ранее 450) разгромом кротонской общины пифагорейцев и переселением ее уцелевших руководителей в Тарент, в то время (после 473) уже демократический город, а также в Регину и впоследствии в города Греции. Пифагор еще до всех этих событий переселился в Метапонт, где и умер. Сам Пифагор ничего не писал, а учения, основанные им, претерпели в 5 и 4 вв. значительную эволюцию. Позднее античные писатели перенесли на учение Пифагора черты, развившиеся в древнегреческой философии значительно позже, а также приурочили к Пифагору множество легенд и небылиц, сложившихся о нем в позднейшей мистической литературе. Поэтому выделить первоначальное ядро учения Пифагора очень трудно. По-видимому, учение Пифагора, кроме собственно религиозного содержания и религиозных предписаний, заключало в себе и некоторое философское мировоззрение с невыделившимися из общего его состава научными представлениями. Основными моментами религии Пифагора были: вера в переселение души человека после смерти в тела других существ, ряд предписаний и запретов относительно пищи и поведения и, быть может, учение о трех образах жизни, наивысшим из которых признавалась жизнь не практическая, а созерцательная. На философию Пифагора наложили печать его занятия арифметикой и геометрией. С известной вероятностью можно полагать, что в арифметике Пифагор исследовал суммы рядов чисел, в геометрии — элементарнейшие свойства плоских фигур, но вряд ли ему принадлежат приписанные ему впоследствии открытия «теоремы Пифагора» и несоизмеримости отношения между диагональю и стороной квадрата. Учение Пифагора о мире пронизано мифологическими представлениями. По учению Пифагора, мир — живое и огненное шаровидное тело. Мир вдыхает из окружающего беспредельного пространства пустоту, или, что для Пифагора то же самое, воздух. Проникая извне в тело мира, пустота разделяет и обособляет вещи. В философии ранних пифагорейцев яснее, чем в учении их предшественников — милетцев, — выступают отмеченные Энгельсом характерные для первого периода древнегреческой философии зародыши будущих разногласий. Впоследствии все усиливаясь, эти разногласия приведут к возникновению идеализма и к началу уже не прекращающейся в дальнейшем борьбы между материализмом и идеализмом. II. Философия в эпоху развития рабовладельческой демократии  1. Гераклит Эфесский На занятой ионийскими городами узкой полосе земли на западном побережье Малой Азии, кроме Милета, в котором возник греческий материализм, выделился также город Эфес — родина философа Гераклита. Учение Гераклита — не только один из образцов раннего древнегреческого материализма, но также и замечательный образец ранней древнегреческой диалектики. Гераклит родился приблизительно в середине 40-х годов 6 в. до н. э. (ок. 544 или 540 г.), умер в 480 г. до н. э. Зрелая часть жизни Гераклита относится ко времени, когда на Ближнем Востоке, примыкавшем к Ионийскому греческому побережью, господствовали персы. Мощная в военном отношении Персидская монархия непрерывно стремилась распространить свою экспансию на запад. Гераклит был современником неудавшегося восстания покоренных персами греческих городов против победителей. Гераклит — аристократ по рождению и по своим политическим взглядам. Он враждебно относился к демократической власти, пришедшей в его родной город на смену власти старинной родовой аристократии. Политическое мировоззрение Гераклита отразилось в некоторых отрывках его произведений. В 104-м фрагменте, например, Гераклит говорит о демократических руководителях своего города: «Ибо каков у них ум или рассудок? Они верят народным певцам и учитель их — толпа. Ибо не знают они, что много дурных, мало хороших» [37, т. I, с. 163]. Основное положение политического мировоззрения Гераклита — власть должна была бы принадлежать меньшинству «лучших». Восхваляя этих «лучших», он говорит: «Ибо наилучшие одно предпочитают всему: вечную славу [всему] тленному. Толпа же набивает свое брюхо, подобно скоту» [там же, с. 152]. По-видимому, аристократизм, выраженный в этих высказываниях, не только духовный, но и политический. Это ясно из фрагмента 121-го. Здесь Гераклит желчно говорит о своих земляках: «Эфесяне заслуживают, чтобы у них все взрослые перевешали друг- друга и оставили бы город для несовершеннолетних, — за то, что они изгнали наилучшего своего мужа Гермодора, говоря: «Пусть не будет среди нас никто наилучшим. А раз такой оказался, то пусть он живет в другом месте и с другими» [37, т. I, с. 166]. Во времена Гераклита сочувствие большинства в Эфесе было уже не на стороне аристократии. Возможно, что именно поэтому Гераклит уклонился от общественно-политической деятельности. В уединении он написал свою книгу, называвшуюся «О природе». Имеется сообщение, что она состояла из трех частей: в первой речь шла о самой природе, во второй — о государстве и в третьей — о боге. В специальной литературе по истории науки (Поль Таннери, «Первые шаги древнегреческой науки») было высказано мнение, будто в отличие от милетских ученых-материалистов — Фалеса, Анаксимандра — Гераклит не столько «физик», или «физиолог», как они, сколько «богослов». Впечатление это, быть может, обусловлено тем, что до нас дошло мало отрывков из первой части его сочинения, где речь шла о природе. Впрочем сам. Таннери признает большое сходство взглядов Гераклита на физическую природу светил и на их движения со взглядами древних египтян. Но египетские жрецы, от которых до Гераклита могли дойти эти воззрения, будучи богословами, одновременно были и учеными — астрономами и математиками. Они усвоили результаты вавилонской науки, и сами тщательно вели астрономические наблюдения, поставленные в Египте ввиду необходимости предвычисления разливов Нила на службу по ведению календаря. Чрезвычайно оригинальная по содержанию и образная по языку, сжатая, изложенная, возможно, в афористической форме, во многом трудная для понимания (отсюда прозвище Гераклита — «темный»), книга Гераклита высоко ценилась поздними античными писателями и часто цитировалась ими. Этими качествами сочинения Гераклита объясняется то, что до нас дошло из него около 130 отрывков, правда небольших. В своей сумме они дают возможность охарактеризовать по крайней мере некоторые основные черты мировоззрения этого замечательного мыслителя. Быть может, невозможность оказать ощутимое влияние на ход дел в общественно-политической жизни родного города, где во времена Гераклита торжествовала власть демоса, привела Гераклита к явному пессимизму во взглядах на жизнь. Древние даже прозвали его «плачущим» в противоположность Демокриту — великому материалисту второй половины 5 — начала 4 в. до н. э., который получил прозвище «смеющегося». Пессимизм Гераклита сказался в 20-м фрагменте, где читаем: «По-видимому, Гераклит смотрит на рождение, как на несчастье. Он ведь говорит: «Родившись, они (т. е. люди, — В. Л.) хотят жить и умереть или, скорее, найти покой, и оставляют детей, чтобы и те умерли» [37,т. I.e. 151]. Ни пессимизм, ни аристократизм не ослабили проницательность, с которой Гераклит наблюдал и постигал непрерывную изменчивость в общественной жизни и в природе. Оценка результатов этой изменчивости была у него отрицательной, мрачной, но огромную роль изменчивости и борьбы в человеческой и природной жизни Гераклит понял очень глубоко. Основное положение философии Гераклита передает Платон в своем диалоге «Кратил». Платон сообщает: «Где-то говорит Гераклит, что все движется и ничто не покоится (panta cwrei ouden menei) и, уподобляя сущее течению реки, он говорит, что невозможно дважды войти в ту же самую реку» [Kratylus, 402 А]. (Впоследствии обе эти части отрывка «сплавили» в одну формулу «все течет — panta rei», которой в текстах самого Гераклита нигде нет.) Движение — наиболее общая характеристика процесса мировой жизни, оно распространяется на всю природу, на все ее предметы и явления. Тезис об универсальности движения относится одинаково и к вечным вещам, которые движутся вечным движением, и к вещам возникающим, которые движутся временным движением. Вечное движение есть вместе с тем и вечное изменение. По свидетельству Аристотеля, Гераклит говорил: «Не только ежедневно новое солнце, но солнце постоянно, непрерывно обновляется» [Meteorologica, В, 2.355 а 13; 37, т. I, с. 148]. Мысль о всеобщности движения и изменения тесно связана у Гераклита с диалектическим пониманием самого процесса движения. Именно эта сторона учения Гераклита вызвала впоследствии возражения Аристотеля. Гераклит утверждает, что из факта движения и непрерывной изменчивости всех вещей следует противоречивый характер их существования, так как о каждом движущемся предмете необходимо одновременно утверждать, что, поскольку он движется, он и существует и не существует в одно и то же время. Упоминая об этом учении Гераклита, Аристотель возражает против него. «Невозможно допускать, — пишет Аристотель, — чтобы какая-либо одна и та же вещь существовала и в то же время не существовала, как, по мнению некоторых, говорил Гераклит» [7, 4, 3, 1005 в 23]. Полемизируя с Гераклитом по поводу его характеристики движения как осуществленного противоречия, Аристотель сообщает нам важный текст самого Гераклита. Мы узнаем из этого сообщения, что, по учению Гераклита, «[неразрывные] сочетания образуют целое и нецелое, сходящееся и расходящееся, созвучие и разногласие: из всего одно и из одного все образуется» [De mundo, 5 396 в 7]. Будучи универсальным, т. е. охватывая все явления, движение имеет единую основу. Это единство запечатлено строгой закономерностью; мыслящее исследование обнаруживает в нем господствующую над ним необходимость. Эту мысль Гераклит изложил в нескольких афоризмах, из которых самый важный — 30-й: «Этот мировой порядок, — говорит Гераклит, — тождественный для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами вспыхивающим и мерами угасающим» [37, т. I, с. 152]. В приведенном тексте налицо несколько важных мыслей. В нем Гераклит не просто утверждает, что все возникает из одного и что все возникающее становится одним. Это «одно» (en) «он определяет как единое первовещество «огня». В этом своем утверждении Гераклит по существу материалист. Не удивительно, что Гераклит остановился именно на огне как на первовеществе. Ведь основная характеристика гераклитовского бытия — его подвижность. Но именно огонь — наиболее подвижное, изменчивое из всех наблюдаемых в природе явлений. Вторая важная мысль 30-го фрагмента — отрицание акта сотворения мира богами. Наконец, третья мысль фрагмента — мысль о строгой правильности мирового строя, о строгой ритмичности мирового процесса. Вечно живой огонь мира пламенеет не беспорядочно, а вспыхивает «мерами» и «мерами» же угасает. Понятие Гераклита о закономерности природы ни в коем случае не следует модернизировать, т. е. приписывать Гераклиту такое понятие о закономерности, которое еще не могло возникнуть у греков в конце 15 — начале 5 в. до н. э. «Закономерность» Гераклита — не та закономерность природы, о которой учили великие механики, физики и астрономы XVII в. Возможно, что Гераклит впервые почерпнул понятие о закономерности из наблюдений не столько над физической природой, сколько над политической жизнью общества и уже- оттуда перенес их на физическую природу. Есть основания предполагать, что сохранившиеся фрагменты, в которых у Гераклита речь идет о «законах», принадлежат ко второй части его сочинения, к той, где, по сообщению Диогена, Гераклит говорил о государстве. В этой связи обращает на себя внимание 44-й фрагмент, где говорится, что «за закон народ должен биться, как за [свои] стены» [там же, с. 153]. А в 33-м фрагменте Гераклит прямо определяет закон как «повиновение воле одного» [там же]. Свои понятия о необходимости мирового процесса Гераклит еще связывает с мифологическими представлениями. Так, в 94-м фрагменте мы читаем следующее: «Ибо Солнце не преступит (положенной ему) меры. В противном случае его настигнут Эриннии, блюстительницы правды» [37, т. I, с. 162]. Солнце движется по строго определенному пути. Но это не определение «законов природы». Гераклит — не Кеплер и не Ньютон, выводящий механические законы движения планет из закона всемирного тяготения. Мысль Гераклита полуфилософская, полумифологическая: блюстительницы правды Эриннии настигли бы Солнце и покарали бы его, если бы Солнце вздумало сойти с назначенного ему пути. И точно такой же, полумифологический, оттенок имеет и 11-й фрагмент. В нем подчеркивается мысль, что все живые существа повинуются в своих действиях закону, однако характеризуется этот закон не в понятиях науки о природе, а в полумифологических представлениях, свойственных греческому мышлению того времени. «Животные дикие и ручные, — пишет Аристотель, — обитающие в воздухе, на земле и в воде, рождаются, созревают и погибают, повинуясь божественным законам». А дальше, в подтверждение своей мысли, Аристотель цитирует Гераклита: «Всякое пресмыкающееся бичом [бога] гонится к корму» [De mundo, 5, 396 в 7; 37, т. 1, с. 149]. Таким образом, у Гераклита материализм учения о первовеществе сочетается с наивными остатками мифологических представлений. В сохранившихся фрагментах Гераклита имеется ряд прекрасных по стилю отрывков, в которых Гераклит говорит, что процесс изменения, происходящий в природе, есть борьба противоположностей. Гераклит не просто утверждает, что движение предполагает сосуществование противоположностей. Он выражает свою мысль сильнее. Движением предполагается не только одновременное существование противоположностей, но повсюду происходит их борьба. По этому поводу в своей «Этике» («Этика Никомаха»), во 2-й главе 8-й книги, Аристотель сообщает важный текст Гераклита: «Расходящееся сходится, и из различных (тонов) образуется прекраснейшая гармония, и все возникает через борьбу» [15, VIII, 2, 1155 в 4]. А ранний христианский писатель, богослов и философ Ориген сообщает другой текст Гераклита (фрагмент 80-й), и согласно ему «должно знать, что война всеобща, что правда есть раздор и что все возникает через борьбу и по необходимости» [37, т. I, с. 161]. В полном согласии с этими текстами другой ранний христианский писатель Ипполит, который написал специальный труд — опровержение всех ересей, т. е. «языческих» взглядов древних философов, цитирует из Гераклита: «Война есть отец всего, царь всего, она сделала одних богами, других людьми, одних рабами, других свободными» [37, т. I, с. 157]. Ни Ипполит, ни Ориген, ни Аристотель не объясняют и не могут объяснить, откуда возникла у Гераклита мысль о войне и борьбе как о начале, порождающем все в жизни. Возможно, что и эта мысль Гераклита о войне как о начале, порождающем все существующее, была перенесена Гераклитом на всю природу из наблюдений над фактами общественной жизни современного ему греческого (и не только греческого) общества. Уже было выше отмечено, что зрелый период деятельности Гераклита относится ко времени, когда персидский мир надвигался на Грецию, когда в ионийских городах Малой Азии возникло восстание против персидского завоевания, когда пал в неравной борьбе против персов Милет и другие греческие города и когда все Ионийское побережье подчинилось власти персидского царя Дария. С другой стороны, обострение борьбы классов внутри греческих городов привело к тому, что старая аристократия, в том числе и Гераклит, выражавший ее точку зрения в политических вопросах, были оттеснены с арены политического действия. Наблюдения над этими фактами могли внушить проницательному уму Гераклита мысль о громадном значении, которое для человеческого общества имеет борьба. Отсюда уже естественной представлялась попытка распространить эту мысль на понимание природы в целом, так как человеческая мысль обычно стремится понять неизвестное в терминах того, что уже известно и освоено. Признав в качестве основной характеристики бытия борьбу противоположностей, Гераклит в то же время в ряде афоризмов поясняет, что борющиеся противоположности не просто сосуществуют: они переходят одна в другую и переходят так, что при этом их переходе одной в другую сохраняется общая для обеих тождественная основа. Другими словами, переход противоположностей друг в друга Гераклит представляет вовсе не как такой, при котором возникающая новая противоположность уже не имеет ничего общего с той, из которой она возникла. Он представляет этот переход как такой, при котором всегда имеется в процессе перехода общая тождественная основа для самого перехода. Эта характеристика перехода развивается в ряде важных фрагментов. В 126-м утверждается, что «холодное становится теплым, теплое — холодным, влажное сухим, сухое — влажным» [37, т. I, с. 167]. Во фрагменте 76-м, сообщенном Максимом Тирским, говорится, что «огонь живет смертью земли, воздух живет смертью огня, вода живет смертью воздуха, земля — смертью воды» [37, т, I, с. 160]. В то же время в ряде других фрагментов Гераклит поясняет, что при всех переходах основа изменения или перехода каждого явления (элемента) в свою противоположность остается общей, тождественной. В 67-м фрагменте мы читаем: «Бог есть день и ночь, зима и лето, война и мир, насыщение и голод [все противоположности]» [37, т. I, с. 159]. Как понимать этот отрывок? День переходит в ночь, ночь переходит в день, зима переходит в лето, лето переходит в зиму, война сменяется миром и наоборот, но при этих переходах «бог» есть тождественная основа всех переходов: он есть и день и ночь, и зима и лето, и война и мир, и насыщение, и голод. В 59-м отрывке та же мысль поясняется более частным примером: «Тождествен, — говорит Гераклит, — прямой и кривой путь у валяльного винта» [37, т. I, с. 158]. Прямой и кривой путь — противоположности, но в самой их противоположности существует единая тождественная основа. А в примыкающем к этому 60-м фрагменте утверждается, что «путь вверх и вниз один и тот же» [там же]. И здесь подчеркивается «тождество» противоположностей, постоянно переходящих друг в друга. Более того, Гераклит резко полемизирует с теми, кто не понимает этого тождества противоположностей. В важном 51-м фрагменте он порицает всех тех, которые не признают или не знают единства противоположностей. Здесь мы читаем: «Они не понимают, как расходящееся согласуется с собой (т. е. не понимают, как в противоположностях обнаруживается их единая, тождественная основа. — В. А.) [Оно есть] возвращающаяся [к себе] гармония подобно тому, что [наблюдается] у лука и лиры» [там же, с. 155]. Постоянное движение, изменение, переход каждого явления в противоположное имеют в качестве необходимого следствия относительность всех свойств вещей. Ни одно качество вечно изменяющейся природы не есть свойство безотносительное, абсолютное. Мир един, в мире все связано между собой, всякое явление и свойство переходит в собственную противоположность, и потому всякое качество должно характеризоваться не как изолированное и в своей изолированности абсолютное, а как качество относительное. Мысль эта излагается в ряде фрагментов, интересных и важных для понимания Гераклита. При этом заслуживает внимания то, что примеры, доказывающие относительность свойств, качеств, Гераклит черпает главным образом из наблюдений над жизнью людей и частично животных. Говоря в «Этике», что «иное удовольствие у лошади, иное у собаки и иное у человека», Аристотель ссылается на слова Гераклита: «Ослы солому предпочли бы золоту» [37, т. I, с. 148]. Стало быть, по Гераклиту, нельзя думать, будто золото — безотносительная, абсолютная ценность. Ценность его относительна: в глазах людей оно составляет высочайшую ценность, но для ослов гораздо большую ценность имеет корм. А в 37-м фрагменте читаем: «Если только верить Гераклиту Эфесскому, который утверждает, что свиньи купаются в грязи, птицы в пыли или в тепле» [там же, с. 154]. И здесь подчеркивается относительность представления о чистоте: люди полагают, что они очищаются, когда они выкупаны в воде, свиньи — в грязи, а птицы — в пыли. В 61-м фрагменте морская вода характеризуется одновременно и как «чистейшая» и как «грязнейшая»; «для рыб она питательна и спасительна, — говорит Гераклит, — людям же негодна для питья и пагубна» [там же, с. 158]. Мысль об относительности свойств получает еще более общую формулировку в 62-м фрагменте. «Бессмертные, — утверждает здесь Гераклит, — смертны, смертные — бессмертны: жизнь одних есть смерть других и смерть одних есть жизнь других» [там же]. Относительность свойств распространяется и на оценки эстетические и на оценки, касающиеся человеческой мудрости, и на оценки нравственных качеств: «Муж, — утверждает Гераклит, — считается глупым у божества, подобно тому как ребенок у взрослого» [там же, с. 161]; «…самая прекрасная обезьяна безобразна по сравнению с родом людей» [там же]; «…мудрейший из людей по сравнению с богом кажется обезьяной — и по мудрости, и по красоте, и во всем прочем» [там же]. Гераклит — один из первых античных философов, от которых сохранились тексты, относящиеся к вопросу о познании. Ни у Фалеса, ни у Анаксимандра, ни у Анаксимена мы не находим высказываний, касающихся вопросов о знании. Только говоря о Ксенофане, мы отметили его скептицизм — отрицание способности человека познать истинную природу вещей. Однако у Ксенофана интерес к вопросу о познании выступает в неразвитом виде. Напротив, у Гераклита мы находим уже большой интерес к проблеме познания. Он выразительно оттеняет трудности, стоящие перед человеком на пути к познанию, неисчерпаемость предмета изучения. Таково уже познание психических явлений: «По какой бы дороге ни шел, не найдешь границ души: настолько глубока ее основа» [там же, с. 154]. Джон Барнет (Burnet) в своей работе «Early Greec Philosophy» (London, 1908) вместо «ее основа» переводит «ее мера» (the measure of it, p. 152). В еще более обобщенной форме, касающейся всякого познания природы, эта мысль выражена в 123-м фрагменте, где Гераклит говорит: «Природа… любит скрываться» [37, т. I, с. 167]. Это значит, что познание природы дается человеку нелегко. Ответы на задачи познания не лежат на поверхности вещей. Необходимы большие усилия, чтобы проникнуть в истинную природу вещей. Этот смысл имеет, по-видимому, 56-й фрагмент: «Люди, — говорит здесь Гераклит, — обманываются относительно познания видимых [вещей]; подобно Гомеру, который был мудрее всех эллинов, взятых вместе» [там же, с. 157]. Проблема истинного знания не сводится к вопросу о количестве накопленных знаний. Правда, для философского постижения истинной природы вещей необходимо обладание большими познаниями: «Ибо очень много должны знать мужи философы» [там же, с. 153]. Однако отсюда вовсе не следует, будто задача философского познания истинной природы вещей может быть решена простым приумножением или коллекционированием знаний. Мудрость, как ее понимает Гераклит, не совпадает с многознанием, или эрудицией: «Многознание не научает уму. Ибо, в противном случае, оно научило бы Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея» [там же, с. 154]. Особое негодование Гераклита вызывает Гесиод. Это видно из 57-го фрагмента, где Гераклит противопоставляет поверхностному многознанию углубленное понимание таящегося от внешних взоров единства противоположностей: «Учитель же толпы — Гесиод. Они (т. е. «толпа», большинство. — В. А.) убеждены, что он знает больше всех, — он, который не знал, что день и ночь — одно» [там же, с. 155]. Гераклит не только возражает против слепого накопления знаний, не пронизанных светом постигающей философской мысли. Он также возражает против безотчетного следования традиции, против некритического заимствования чужих взглядов. В 74-м фрагменте об этом сказано очень выразительно: «Не должно поступать как дети родителей, то есть выражаясь попросту: так, как мы переняли» [там же, с. 160]. Это и значит: не следует что-либо перенимать некритически, догматически. — В принципе мышление — одно для всех людей. «Мышление, — читаем в 113-м фрагменте, — общее для всех» [там же, с. 165]. Все «желающие говорить разумно должны опираться на это всеобщее, подобно тому, как государство [зиждется] на законе, и даже еще крепче» [37, т. I, с. 165]. Это воззрение — отнюдь не «чисто» гносеологическое или онтологическое. Общий для всех людей закон, о котором здесь идет речь, Гераклит характеризует как «божественный»: «Ибо все человеческие законы питаются единым божественным. Ибо последний господствует насколько ему угодно, довлеет всему и все побеждает» [там же]. Этот правящий миром закон есть, по Гераклиту, «слово», или «логос» (logoV), и люди имеют с ним постоянное общение. Однако, несмотря на это постоянное общение, люди, по убеждению Гераклита, в своем большинстве расходятся с «законом», или «разумом» («логосом»). И Гераклит задается вопросом о том, почему это происходит. Объяснение Гераклита проливает свет на его взгляд относительно чувственного познания. В 107-м фрагменте он говорит: «Плохие свидетели глаза и уши у людей, которые имеют грубые души» [там же, с. 164]. Фрагмент этот толковали в том смысле, будто Гераклит отвергает в нем чувственное познание как несовершенное, будто при помощи зрения и слуха мы не можем получить верного знания о природе. Но мысль Гераклита не такова. Он говорит, что внешние чувства не дают истинного знания только тем людям, у которых грубые души. Стало быть, дело не в самих внешних чувствах, а в том, каковы люди, обладающие этими чувствами. У кого души не грубые, у того и внешние чувства способны давать истинное знание. Но чувства, по Гераклиту, не могут дать полного, окончательного знания о природе вещей. Такое знание дает нам только мышление. Однако мышление Гераклит представлял себе, по всей видимости, как познавательную деятельность, не отдельную от чувств, а завершающую деятельность внешних чувств, способную приводить людей, души которых не грубы, к истинному познанию. Может быть, в этом смысле Гераклит говорит в 112-м фрагменте, что «мышление есть величайшее превосходство, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истину и, прислушиваясь к голосу природы, поступать согласно с ней» [там же] Мудрость отвлекается и отвращается от всего, что не есть истина. Таков, надо полагать, смысл 108-го фрагмента, в котором Гераклит заявляет: «Из тех, чьи речи я слышал, ни один не дошел до познания, что мудрость есть от всего отрешенное» [там же]. Но хотя большинству людей недос1упно истинное познание и хотя большинство не знает правящего миром «логоса», Гераклит вовсе не считает такое положение вещей неизбежным. В принципе Гераклит полагает способность к истинному познанию общей для всех людей, а человеческий род — причастным к разуму. Всего выразительнее он высказывает это свое убеждение в 116-м фрагменте, где он прямо утверждает, что «всем людям дано познавать самих себя и быть разумными» [37, т. I, с. 165]. И, кажется, в этом же смысле он говорит в 115-м фрагменте, что «душе присущ логос, сам себя умножающий» [там же]. Как бы ни решал Гераклит вопрос об отношении мышления к чувствам, или ощущениям, бесспорны попытки Гераклита возвести душу в целом к ее материальной основе. Такую основу Гераклит видит в сухом огненном веществе. Физике огня в психологии Гераклита соответствует учение об огненной «психее». В связи с этим Гераклит утверждает, будто мудрейшая и наилучшая та душа, природа которой характеризуется «сухим блеском» [там же]. И наоборот, наихудшая душа у пьяниц: «Пьяный шатается, и его ведет незрелый юноша. Он не замечает, куда идет, так как душа его влажная» [там же]. В истории философии нового времени Гераклит, естественно, привлекал к себе внимание тех философов и историков философии, которые высоко ценили диалектику. Привлек он к себе внимание и Гегеля, который заявлял, что в философии Гераклита нет ни одного положения, которое он, Гегель, не мог бы включить в собственную философию. Но Гегель был неточен, так как Гераклит в основных принципах своей философии — материалист, выводит все из огня, а Гегель — идеалист и выводит все сущее из абсолютной идеи. Но как бы ни было преувеличено утверждение Гегеля, оно говорит о том, что Гегель высоко ценил диалектику Гераклита. В середине XIX в. в Германии известный деятель рабочего движения Фердинанд Лассаль написал большую монографию о Гераклите. Основная тенденция Лассаля в его толковании Гераклита была ошибочна. Она состояла в том, что Лассаль попытался превратить Гераклита в Гегеля древнего мира, подвести положения наивной диалектики и наивного материализма Гераклита под учения идеалистической диалектики Гегеля. Это стремление Лассаля было ошибочным, во-первых, потому, что Лассаль хотел превратить наивного материалиста, каким был Гераклит, в идеалиста; во-вторых, потому, что, сближая диалектику Гераклита с диалектикой Гегеля, Лассаль искал в далеком прошлом такие черты диалектики, которые в этом прошлом еще не могли возникнуть. Книга Лассаля о Гераклите изучалась Марксом, Энгельсом и Лениным. Все они с полным единодушием отметили крупные ее недостатки и ошибочные воззрения. Ленин отметил, что Лассаль приближает Гераклита к Гегелю, «прямо-таки топя Гераклита в Гегеле» [3, т. 29, с. 308], Он находит у Лассаля «рабское повторение Гегеля по поводу Гераклита!» [там же, с. 306]. «Учености» у Лассаля, особенно в исторической части, тьма, «но эта ученость низшего сорта: задали задачу — отыскать гегелевское в Гераклите. Старательный ученик выполняет ее «блестяще», перечитывая у всех древних (и новых) писателей все о Гераклите и все толкуя под Гегеля» [там же]. В результате, как заключает Ленин, впечатление получается такое, что идеалист Лассаль оставил в тени материализм или материалистические тенденции Гераклита, «натягивая» его под Гегеля. И Ленин приходит к выводу, что суровый отзыв Маркса о книге Лассаля был справедлив и что принимать всерьез гегельянизацию Гераклита нельзя. 2. Элейская школа Элейской школой называйся древнегреческая философская школа, учения которой развивались начиная с конца 6 в. вплоть до начала второй половины 5 в. до н. э. тремя крупными философами — Парменидом, Зеноном и Мелиссом Два первых — Парменид и Зенон — жили в небольшом италийском городе Элея, а третий — Мелисс — был уроженец далекого от Элеи Самоса. Но так как основные учения школы были выработаны Парменидом и Зеноном, гражданами из города Элеи, то школа в целом и получила название элейской. ПарменидПервым по времени деятелем и корифеем школы был Парменид (родился около 540 г. до н. э.). Имеются сообщения, будто родоначальником элейской школы был Ксенофан, прибывший на склоне лет в Элею. Во всяком случае в учениях Ксенофана и Парменида есть ряд общих положений: мысль о единстве и о неподвижности истинно сущего бытия. Однако, по-видимому, Парменид в гораздо большей степени, чем с Ксенофаном, был связан с кругом пифагорейцев; в молодости, а может быть, не только в молодости Парменид разделял некоторые воззрения пифагорейцев и орфиков. Достигнув зрелости, Парменид разработал оригинальное философское учение. Некоторые его положения направлены против пифагорейцев, от которых он в это время отдалился. Но еще более резко выступил он против Гераклита и Анаксимена, т. е. против ионийских материалистов. Нелегко ответить на вопрос, кем был сам Парменид: материалистом или идеалистом. Вряд ли можно сомневаться в том, что логика развития элейской школы в целом вела от материализма к идеализму. В частности, ясно выступает в последующей истории греческого идеализма зависимость Платона от Парменида. Третий деятель элейской школы, самосский флотоводец Мелисс, возможно (хотя недостоверно), клонился уже к идеализму. Но уже у Парменида, так же как и у его ученика Зенона, мы найдем в теории познания резкое противопоставление разумного знания знанию чувственному. Противопоставление это, конечно, не есть еще доказательство идеализма, но оно, несомненно, могло содействовать идеалистическому крену в философии элейцев. С утверждением некоторых историков философии, будто Парменид был идеалист, плохо согласуется космология Парменида. Бытие, как оно существует по истине, Парменид представляет в виде огромного сплошного шара, неподвижно покоящегося в центре мира. Вряд ли можно сомневаться в том, что это представление о мире как о бытии вещественном. С другой стороны, одно из основных положений Парменида — утверждение, что мысль и предмет мысли — одно и то же. Ни в коем случае не следует понимать это утверждение в духе поздней идеалистической «философии тождества»: как тезис, будто предмет мысли есть, по своей природе, мысль. Парменид утверждает другое: мысль — это всегда мысль о предмете. Мысль не может быть отделена от своего предмета, от бытия. Мысль — всегда бытие. Даже когда мы пытаемся мыслить небытие, оно все же в каком-то смысле существует. Оно существует, оно имеет бытие, по крайней мере в качестве мысли о небытии. Мысль о небытии во всяком случае существует. Но это значит, другими словами, что никакого небытия, в строгом смысле этого слова, нет. Существует одно только бытие. Тезис Парменида может показаться совершенно отвлеченным, умозрительным. Но это не так. Тезис этот в философии Парменида имел вполне конкретный, а именно физический и космологический смысл. Согласно Пармениду, «небытие» — то же самое, что пустота, пустое пространство. Стало быть, когда Парменид утверждает, что небытия нет, это означает в его устах, что в мире нигде нет пустоты, нет ничем не заполненного пространства, нет пространства, отделенного от вещества. Поэтому, когда Парменид говорит: «Одно и то же есть мысль и то, о чем она мыслит», — то утверждение это необходимо понимать прежде всего в его физическом и космологическом смысле: неверно думать, говорит Парменид, будто в природе может существовать пустота; мир — сплошная масса вещества, или шаровидное тело. Существует только бытие как лишь сплошь заполненное веществом пространство, и это бытие сферично, имеет. форму шара («сфайра» по-гречески — шар). Из невозможности пустоты и из совершенной сплошной заполненности пространства веществом получался вывод: мир един, в нем нет и не может быть никакого множества отдельных вещей. По истине существует только единство, множества нет. В природе нет никаких пустых промежутков между вещами, никаких щелей или пустот, отделяющих вещи одну от другой, а следовательно, никаких отдельных вещей. Учение это было направлено против пифагорейцев. Мы уже показали, что именно Пифагор и его ученики утверждали существование пустоты. Правда, пустота пифагорейцев еще не была абсолютной пустотой атомистов, она скорее походила на воздух. Но все же пифагорейцы утверждали реальное существование этой воздухообразной пустоты, со всех сторон обнимающей мир. По их учению, живое шаровидное тело мира дышит, втягивает в себя пустоту извне. В результате мир разделяется на обособленные вещи, которые и отделяет одну от другой пустота. Именно против этого представления и направлено элейское отрицание пустоты и множества. Из этого отрицания следовал и другой вывод — в отношении познания. Если по истине мир един, если в нем нет никакого множества и никаких отдельных частей, то отсюда вытекало, что множество, как будто удостоверяемое нашими чувствами, есть на самом деле только обман чувств. Картина мира, внушаемая нам чувствами, не истинная, иллюзорная. Гораздо более резко, чем против пифагорейцев, Парменид выступает против учения Гераклита. Гераклит утверждал, что основная характеристика природы — вечный процесс периодически происходящих движений. Больше того, Гераклит утверждал, что это движение есть движение через противоположности. Единый огонь, составляющий естественную основу всех движений в природе, по учению Гераклита, одновременно есть и не есть. Учение это подвергается у Парменида резкой критике. Из положений о единстве мира и о его сплошной вещественности Парменид вывел как необходимое следствие невозможность никакого деления или раздробления мира на множество вещей. И точно так же против Гераклита он утверждает невозможность ни возникновения, ни гибели, выводит неподвижность мира. Учение Парменида было первой философской попыткой сформулировать метафизическое понимание природы. Если Гераклит — великий диалектик в античной философии, то Парменид ее первый метафизик, первый антагонист диалектики. Основной характеристикой бытия он провозглашает его неподвижность, неизменность, отсутствие в нем какого бы то ни было генезиса: рождения и уничтожения. Откуда могла возникнуть эта во всем противоположная Гераклиту и враждебная диалектике мысль? Какова жизненная почва и основа элейской метафизики? Вопрос этот правомерен. Философские учения никогда не возникают только как отвлеченные, чисто теоретические построения. Пусть в конечном счете, но философия всегда порождается жизнью, точнее, общественной жизнью. Однако философия — чрезвычайно сложное явление общественной мысли. Поэтому в сложных учениях философии, как сказал об этом Ленин, нельзя видеть «зеркальное», т. е. прямое, непосредственное отражение жизни, породившей эти учения. Отражение ее всегда более или менее сложно, опосредствованно. Однако в конечном счете всякое философское учение — отражение породившей это учение жизни. Элейская школа возникла и развилась в греческом городе-государстве Южной Италии. Здесь промышленность была развита слабее, чем на востоке Греции, большей была роль земледелия, земледельцев и землевладельцев, в политической жизни значительны были силы общественной реакции. Здесь не было, как в ионийских городах, почвы для быстрого развития знаний о природе, не было и близкой среды древних культурных народов Востока, у которых эти знания издревле уже развивались. Не удивительно поэтому, что Парменид и Зенон могли стать философами, в какой-то мере враждебными философским и научным результатам греческих малоазийских школ материализма и материалистической диалектики. Уже ранний пифагореизм заключал в себе элементы, расходившиеся с воззрениями первой школы древнегреческого материализма. Таковы учение пифагорейцев о переселении душ, наклонность к мистицизму, в частности к мистическому пониманию природы души. Но Парменид и Зенон только отчасти опирались на учения пифагореизма. В своей полемике они использовали также некоторые слабые черты и стороны самого античного материализма. Одну из таких слабых черт составляла созерцательность античного материализма, в частности отсутствие в древнегреческой науке эксперимента, а также незнание критерия практики. По крайней мере отчасти развитая Парменидом метафизическая характеристика бытия основывалась на недоверии к той картине мира, которая доставлялась чувствами, и на убеждении в превосходстве ума над ощущениями. Недоверие это имело известные основания. Наблюдения показывали, что чувства способны порой нас обманывать. Однако еще не существовало экспериментальных средств, при помощи которых можно было бы внести коррективы в эту картину. Оставалось только обратиться к умозрению. Но в области умозрения, не контролируемого экспериментом, возможны были самые различные пути и направления. Парменид и за ним его продолжатели пошли по пути метафизическому. Показания чувств они отвергли как иллюзию, как обман. Они стали утверждать, будто чувства способны породить не достоверные знания, а только недостоверные и колеблющиеся «мнения» (doxai) смертных. Только ум ведет к достоверной и незыблемой истине. И все же даже эти недостоверные, добытые на основе чувств и ощущений «мнения» смертных необходимо знать. Поэтому философская поэма, в которой Парменид изложил свое учение, была разделена им на две части: в первой излагалось достоверное учение истины, во второй — недостоверное учение мнения. В этой второй части, возможно, Парменид излагал не собственное учение о природе физических процессов и явлений, а гипотезы физики пифагорейцев, распространившиеся тогда в греческой части Италии посредством устной традиции. Но изложение их не было простым повторением. В физику пифагорейцев Парменид внес ряд значительных изменений. Из них основное состояло в отрицании реального существования пустоты. Физика ПарменидаСогласно учению второй — гипотетическои и вместе с тем натурфилософской — части, в основе всех явлений лежит противоположность света и тьмы… Это учение несколько сродни учению Анаксимандра. Природа светил, их взаимное размещение в пространстве, их движение объясняются так же, как и у Анаксимена, взгляды которого в это время пользовались большим авторитетом. Анаксимандра также напоминает учение Парменида о существовании небесных колец или венцов, которые концентрически облекают Землю. Из этих колец одно наполнено чистым огнем, без всякой примеси, другое наполнено тьмой. Среднее между ними кольцо содержит огонь лишь в известной доле. Земля, согласно этой физике (которая, впрочем, излагается Парменидом лишь как вероятное допущение, без притязания на достоверность), рассматривается как центральное тело мира. Дальнейшие подробности физики, излагаемой Парменидом, содержат объяснения, также гипотетические, ряда явлений, наблюдаемых на небесном своде, а также объяснение атмосферных процессов, догадки о происхождении и о природе чувственных восприятии и, наконец, догадки о природе мышления. Некоторые из воззрений Парменида получили большое значение в дальнейшем развитии научных представлений. Такова догадка о темной природе Луны, которая лишь отражает свет Солнца и сама не способна к излучению света. Ценной была также догадка о зависимости наших чувств и нашего ума от нашей физической природы и от состояния наших телесных органов. Все эти догадки трудно согласовать с категорическими утверждениями некоторых исследователей, будто Парменид был сплошным реакционером в науке и в философии. Интересен вопрос о том, каким образом Парменид, признавший шаровидность мира, представлял себе то, что находится за пределами мирового шара. Заметил ли Парменид трудность, которая таилась для него в этом вопросе, и если заметил, то как он разрешил ее? В текстах самого Парменида ответа на этот вопрос не находим. Вполне вероятно, что если бы Парменид осознал самый вопрос и предложил бы какое-нибудь решение, то это привлекло бы внимание античных писателей и было бы ими отмечено. Возможно, что Парменид оставил вопрос без разрешения или потому, что не заметил самого вопроса, или потому, что, заметив его, Парменид считал его слишком трудным для решения. В своем учении об истине и во взгляде на познание Парменид пришел к выводам, которые, с точки зрения обычного восприятия наблюдаемых явлений, казались чрезвычайно парадоксальными. Наблюдение, опирающееся на внешние чувства, показывает множественность вещей окружающего нас мира. Напротив, Парменид отрицает мыслимость множественности. Множественность существует только для чувств. Однако чувства не дают нам истинной картины мира. Для мысли, для ума мир представляется как строжайшее единство. Далее. Для чувств все вещи, находящиеся в мире, представляются непрерывно движущимися, изменяющимися: возникающими и погибающими. Но, согласно учению Парменида, и это только иллюзия чувств. Истинная картина мира открывается и удостоверяется только умом. Картина эта состоит в том, что мир тождествен, не знает ни возникновения, ни гибели. Мир вечен, неизменен, неподвижен. Именно этот тезис о неизменности и неподвижности мира сделал Парменида родоначальником античной метафизики и антагонистом диалектики Гераклита. И с точки зрения обычного восприятия, и с точки зрения физики, разработанной пифагорейцами, мир состоит из отдельных вещей, отделенных одна от другой пустыми промежутками. Однако и здесь Парменид утверждает, что это не достоверная картина мира, а иллюзия, порождаемая обманчивыми чувствами. Напротив, воззрение, открывающееся уму, требует признания, что пустота, т. е. пространство, отделенное от тел, от вещества, не существует, невозможно. Пространство неотделимо от вещества. Ко всем этим положениям, крайне парадоксальным с точки зрения обычного чувственного восприятия и наблюдения, Парменид присоединил еще одну мысль, которая его современникам должна была представляться чрезвычайно новой и трудной для усвоения. А именно: Парменид пытается установить строгое различие и даже противоположность между истиной и мнением, между знанием совершенно достоверным и знанием, о котором можно сказать, что оно всего лишь не лишено вероятности, есть лишь правдоподобное предположение. Сама по себе эта мысль была весьма ценна. Может быть, именно в наше время больше, чем в какое-либо другое, мы можем уяснить все значение этой мысли. В XVII в., до появления в математике учения о вероятности, разработанного Паскалем, Гюйгенсом и Бернулли, философы-рационалисты относились еще вполне пренебрежительно к вероятностному знанию. Так поступал, например, Декарт, который принимал всерьез в науке только достоверное знание. С тех пор логика и теория познания давно уже выяснили огромное значение вероятностного знания для практики, для науки и для логического мышления. Ни современная наука, ни современная техника, ни современная логика, обобщающая операции доказательства и умозаключения, применяемые в математике, в технике и в физике, были бы совершенно невозможны без вероятностного знания и без умозаключений и рассуждении, приводящих в результате к такому знанию. Таким образом, сама по себе мысль Парменида, указывающая на различие, существующее между знанием достоверным и знанием всего лишь вероятным, была мыслью ценной. Однако Парменид вводит это положение в контекст метафизики, а не диалектики. Он, безусловно, противопоставляет друг другу эти два вида знания. Он связывает достоверное знание с деятельностью ума, а знание вероятное с чувственным восприятием и утверждает, будто чувственное восприятие не может дать истинного знания. Такое знание дает нам только мысль, усмотрение ума. Современникам Парменида вся эта совокупность его учений и положений должна была казаться противоречащей всем обычным представлениям о природе и знании. Поэтому учение Парменида вызвало многочисленные возражения. Это были возражения со стороны тех, кто, опираясь на доверие к показаниям внешних чувств, хотел защитить против Парменида и реальность множества, и реальность изменения, и реальность движения, и возможность существования пространства вне вещей. По-видимому, возражения были настолько серьезны и энергичны, что для школы Парменида возникла необходимость более строго обосновать свои основные утверждения, защитить их от направленных против них, очевидно, очень сильных и многочисленных возражений. Зенон из Элеи и его апорииЗадачу отстоять воззрения Парменида против выдвинутых возражений взял на себя ученик и друг Парменида Зенон [2]. Он родился в начале 5 в. до н. э. (480) и умер в 430 г. до н. э. От его сочинений дошли только многочисленные и небольшие по объему извлечения, сделанные позднейшими античными писателями. Из них на первое место должны быть поставлены свидетельства Аристотеля в «Физике», а также свидетельства Симплиция, комментатора аристотелевской «Физики». Они дают возможность характеризовать то новое, что внес Зенон в греческую науку сравнительно с Парменидом, при всей наивности его аргументации в деталях. Зенон развил ряд аргументов в защиту учения Парменида. Метод, примененный им в этих аргументах, впоследствии дал основание Аристотелю назвать Зенона родоначальником «диалектики». Под «диалектикой» Аристотель в этом случае понимает искусство выяснения истины путем обнаружения внутренних противоречий, заключающихся в мыслях противника, и путем устранения этих противоречий. Метод Зенона сходен с тем, который называется в математике «доказательством от противного». Зенон принимает — условно — тезисы противников Парменида. Он принимает, (1) что пространство может быть мыслимо как пустота, как отдельное от наполняющего пространство вещества; (2) что мыслимо существование множества вещей; (3) что может быть мыслимо движение. Приняв условно эти три предположения, Зенон доказывает, будто признание их ведет с необходимостью к противоречиям. Тем самым доказывается, что предположения эти ложны. Но если они ложны, то необходимо должны быть истинны противоречащие им утверждения. А это и есть утверждения Парменида. Стало быть, утверждения Парменида истинны: пустота, множество и движение немыслимы. Для понимания смысла аргументации Зенона необходимо учитывать обстоятельство, отмеченное Лениным. В «Философских тетрадях» Ленин разъясняет, что ни Парменид, ни Зенон не отрицают реальности пустоты, множества, движения для наших, чувств. Они отрицают лишь возможность мыслить пустоту, мыслить множество и мыслить движение, не впадая при этом в противоречия. Рассмотрим аргументы Зенона в отдельности по этим трем вопросам. Начнем с вопроса о мыслимости пустоты, т. е. пространства, отделенного от вещества. Если мы допустим существование такого пространства, то вступает в силу следующее рассуждение. Все существующее находится где-нибудь в пространстве. Но чтобы; существовать, пространство тоже должно находиться «где-нибудь», т. е. существовать во втором пространстве. Это второе пространство в свою очередь должно существовать в третьем пространстве, и так до бесконечности. Но это абсурдно. Следовательно, пространство как отдельное от вещества немыслимо. Второй вопрос — о мыслимости множества. Допустим, что множество мыслимо. Тогда возникают вопросы: 1. Каким необходимо мыслить каждый в отдельности элемент этого множества? 2. Каким необходимо мыслить общее количество элементов множества: будет ли их сумма числом конечным или бесконечным? Исследование Зенона показывает, что по обоим этим вопросам получаются npoтиворечивые ответы. По первому вопросу — каким должен мыслиться каждый отдельный элемент множества — оказывается, что о каждом таком элементе необходимо придется отвечать, что он одновременно и не имеет никакой величины и бесконечно велик по величине. По второму вопросу — какой должна мыслиться сумма элементов множества — оказывается, что она необходимо должна мыслиться и как число конечное, и как число бесконечное. Исследование по третьему вопросу — о мыслимости движения — так же необходимо приводит к противоречащим утверждениям. Аргументы Зенона по этому вопросу стали особенно знамениты и приобрели широкую известность. Зенон разработал несколько таких аргументов, из которых до нас дошли четыре: «Дихотомия (деление на два)», «Ахилл», «Летящая стрела» и «Стадий» [их анализ см.: 22а, с. 108–119; ср. 59а]. Общая их схема — то же опровержение «от противного». Допустим, вместе с противниками Парменида, будто движение мыслимо. Тогда о движущемся теле или о движущихся телах необходимо придется высказывать противоречащие друг другу утверждения: 1) что движение возможно и 2) что оно невозможно. При помощи четырех аргументов Зенон доказывает, что движение невозможно. Оно невозможно, во-первых, как движение одного-единственного тела, переходящего по прямой из одной ее точки в другую. Чтобы пройти некоторую дистанцию, отделяющую точку А от точки В, тело должно предварительно пройти половину этой дистанции; чтобы пройти половину, оно должно предварительно пройти половину этой половины, и т. д. до бесконечности. В результате этого тело не только не может пройти из точки А в точку В, но не может даже покинуть точку А, т. е. движение от точки А к точке В не может не только завершиться, однажды начавшись, но даже не может начаться. Таков смысл аргумента «Дихотомия». Немыслимость движения одного, отдельно взятого тела доказывается также посредством аргумента «Летящая стрела». По предположению, стрела летит, т. е. движется в пространстве. Но о ней в то же время необходимо утверждать, что она в каждое мгновение полета занимает пространство, равное собственной длине, т. е. пребывает в пределах этой части пространства, «значит» в нем неподвижна. Выходит, стало быть, что летящая стрела и движется, и не движется. Но движение немыслимо и как движение двух тел друг относительно друга.,0но немыслимо, во-первых, как движение по прямой двух тел, разделенных некоторой дистанцией и одновременно движущихся в одном и том же направлении, причем тело, движущееся позади, движется быстрее того, что движется впереди. Зенон доказывает, что при этих условиях тело, движущееся с большей скоростью, никогда не догонит того, что уходит от него с меньшей скоростью. Ахилл, славившийся быстротой своего бега, никогда не догонит убегающей от него черепахи. Пусть Ахилл бежит быстрее черепахи, но по истечении любого промежутка времени, как бы мал он ни был, черепаха успеет пройти расстояние, которое, как бы незначительно оно ни было, никогда не будет равно нулю. Следовательно, рассуждает Зенон, ни в один момент бега вся дистанция, отделяющая Ахилла от черепахи, не превратится в нуль, и потому Ахилл действительно никогда не догонит черепаху. Тот же результат получается, если применить к случаю Ахилла аргумент «Дихотомия». В начальный момент бега Ахилла отделяет от черепахи расстояние АВ. Ахилл догонит черепаху в тот момент, когда это расстояние, уменьшаясь, обратится в нуль. Но чтобы это произошло, расстояние АВ должно предварительно уменьшиться до половины. В свою очередь, чтобы уменьшиться до половины, оно должно предварительно уменьшиться до половины этой половины, и т. д. до бесконечности. Итог тот же, что и в «Дихотомии»: дистанция АВ никогда не обратится в нуль. Аргумент «Стадий» опровергает мыслимость движения, опровергая одну из принятых во время Зенона предпосылок движения — предположение, будто пространство состоит из неделимых частей (отрезков), а время — также из неделимых частей (моментов). Сделаем это допущение. Допустим также, что с противоположных сторон движутся по параллельным линиям равные по величине тела. Допустим, наконец, что тела эти проходят мимо третьего тела той же величины, но неподвижного (см. рисунок).