|

||||

|

|

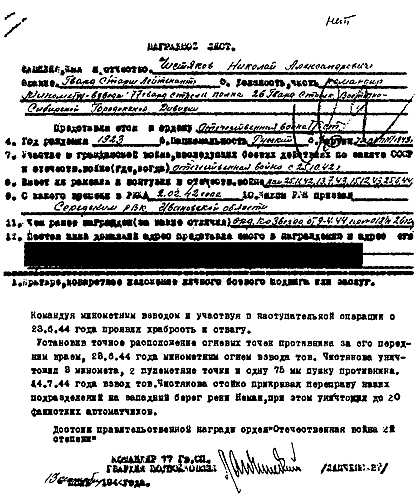

ЧистяковНиколай Александрович  — Как Вы встретили 22 июня 1941 года? — Перед войной я учился в техникуме, в городе Иваново, но я его не закончил. Ушел со второго курса. Ушел только потому, что не на что было учиться. Материально очень плохо было в семье. В селе, где родился, была ткацкая артель. Вот там я устроился заведующим складом. Сколько получал, не помню, но мало. Нам была выделена делянка в лесу. В воскресенье, 22-го, мы работали на делянке, заготавливали дрова. Деревня через речку, недалеко, километра два-три. Был обед, часов 12–13. Солнце, на улице тепло. Приходим в деревню. Встречаются мужики, девушки: «Вы знаете, что война началась?» Откуда?! Но, видимо, связные из военкомата приехали. Ведь радио не было, а военкомат от нас был в 18 километрах. Мне еще не было 18 лет. Отца сразу забирают. Я остался самым старшим в семье — шесть человек детей после меня и мать. 8 марта 1942 года у меня умирает мать. Я в это время в училище учился. Отца отозвали из армии, а меня этот гад, командир батальона в училище, даже не отпустил на похороны. Хотя я телеграмму получил, что мать умерла. Отца тоже не было на похоронах. Хоронили родственники. Я этому капитану говорю: «Мать даже некому похоронить». — «А что, вы один, что ли, такой? Сколько погибает семей сейчас на западе». Если бы это было на фронте, я бы в него пулю засадил, сволочь такая! Такие, как он, держались за тыл руками и ногами. У меня эта капитанская рожа до сего времени перед глазами стоит, сволочь такая! Ну что бы меня на трое суток всего-навсего отпустить? Рядом же — 430 километров до дома! — Летом 1941 — го было ощущение, что быстро разобьем немцев? — Не было. Правда, иногда проскакивало вроде того, что мы непобедимы, но когда немцы к Москве подошли, все решили, что немцы Москву захватят и разгромят СССР. Духом пали. Но когда остановили их под Москвой, тут стали думать по-другому. А когда отогнали на 200 км, тут уж совсем! Появились совсем другие мнения. Теперь мы посмотрим, кто кого! Хотя уверенности твердой еще не было. Но если судить по тому, что нас в марте 1942-го из Казанского училища перевели в Москву, то уверенность была. Хотя до фронта тут было не так уж и далеко. Уверенность была прежде всего со стороны правительства. Раз у него была такая уверенность, то она передавалась и народу, это же естественный процесс. После Московского сражения совсем другая обстановка стала. А Сталинград — тут все! А после Курского сражения уже была заметна моральная подавленность немцев. К этому времени и оснащенность боевой техникой, особенно танками, уже была у нас выше и сильнее. — Кого обвиняли в поражения: Сталина, партию? — Никого. Не знали ничего по-настоящему. — Когда Вас призвали в армию? — До того как меня призвали, все допризывники с лета 1941-го были мобилизованы на трудовой фронт. Мы копали на левом берегу Волги противотанковые рвы. И лес рубили на правом берегу. Потом этот лес переправляли на левый берег и делали эскарпы противотанковые, блиндажи. Я там работал месяца четыре. Оттуда меня вызвали в военкомат. Мне только 19 лет исполнилось, и 2 февраля 1942 года меня призвали в армию. Сразу был направлен в Московское пулеметно-минометное военное училище, эвакуированное в Казань. Там мы побыли где-то полтора-два месяца, где-то в марте или даже в апреле, когда немцев от Москвы подальше оттеснили, нас перевели в Хлебникове. Наше училище занимало два корпуса. Корпус минометчиков был ближе к станции, а корпус пулеметчиков располагался прямо у канала им. Москвы. Казарма для нас, минометчиков, — окна, стены, двери, и больше ничего нет. Мы с канала вытаскивали сплав, бревна; таскали их на пилораму, там распиливали и оборудовали себе нары и помещение, где должны были учиться. Работы много было. Кормили в училище плохо: утром — баланда из гороха, в обед — гороховый суп и ложка гороха на второе. Ужин — опять горох. Я дошел до того, что одни кости и кожа. Помню день выпуска, было 5 часов вечера. И вот эти деятели-хозяйственники хотели нас обойти, не дать нам на ужин ничего. Мы все, как один, поднялись к начальнику училища. Пока не дадите сухой паек, никуда не поедем. Выдали. И накормили, и сухой паек выдали. А выпуск был человек 300. Будь здоров, сколько бы они сэкономили на нас! Одели нас в училище примитивно — телогрейки, штаны, даже рукавиц не было. А в марте 1942-го еще холодно было. Занятия были примерно по 14 часов. Практически весь день. Минометчиков шесть месяцев учили, ускоренными темпами. По-моему, в октябре нас выпустили. — Чему учили? — Минометчики изучали 50-миллиметровый ротный миномет. Были еще, конечно, и батальонные 82-миллиметровые, но я учился на ротном миномете. В ноябре 1942-го закончил лейтенантом и сразу на фронт. Я приехал на фронт в 26-ю Гвардейскую стрелковую дивизию. И был сразу назначен в 77-й Гвардейский стрелковый полк, минометчиком в одном из подразделений. Началась моя служба с этого полка, собственно, и закончилась в этом полку. За два года на фронте я был четыре раза ранен, но после ранений я всегда попадал в эту дивизию, в этот полк. Я старался, конечно, после ранений оказаться в своем полку. — Вас в октябре 1942-го выпустили. На какой фронт Вы попали? Как начали воевать? — Мне трудно сейчас перечислить все фронты, на которых была эта дивизия. Это, по-моему, был Центральный фронт или Калининский. Потом 1, 2, 3-й Белорусские, Прибалтийский. Перебрасывали с фронта на фронт. В один из переходов мы прошли 650 км. Мы шли около 10–12 суток. В сутки проходили до 55 км. Тут восстановить, на каких фронтах воевал, мне очень сложно. Да и потом, что такое командир взвода? Какая мне была разница, какой это фронт?! Нужно было воевать! В 1942 году в конце ноября мы по льду перешли реку, не помню ее названия. Как в колонне шли — 1 — я, 2-я, потом 3-я роты, так в бой и пошли, колонной. Это было моим первым боевым крещением, которого я не могу забыть и не забуду никогда. Это была не война, а преступление! Эта игра в войну! Неграмотная, преступная! За эти дела надо было бы расстреливать. Как было организовано это так называемое наступление?! Никакой артиллерийской подготовки, как это делается обычно. Прорыв. (Наша дивизия, 26-я Гвардейская, все время была на прорывах. Она в обороне почти не была, только на прорывах. Пробивали оборону противника и, если возможности были, продолжали наступление. Если нет, нас отводили назад на доформирование, а наше место занимала другая дивизия.) Так вот этот бой был преступлением чистейшей воды. Вы не военный человек, вам трудно представить. Как можно было колонной идти в бой? Пусть даже не в цепь, но хотя бы повзводно как-то. А уж о том, что я должен был получить приказ командира роты, командир роты должен был знать направление наступления. — Взвода минометного? — Да. Командир роты должен был знать, где противник. Мы шли, справа стоит без движения раненая лошадка. Мне, неопытному, сразу подумалось: значит, где-то враг близко. А мы идем колонной. 1, 2, 3-й взводы, за нами роты. Перешли реку. Поднялись. Берег слегка крутой. Смотрю, стоит на огневой позиции полковая пушка 76-мм. Я хоть еще не имел опыта, но знаю, что такое полковая пушка. Она дислоцируется все время не далее третьей траншеи. Не дальше! Где-то рядом противник. Раз пушка наша стоит. Прошли дальше, смотрю, траншея. Это уже вторая. А мы идем в колонне. Чуть только не с песнями. Смотрю, слева, примерно в километре, может быть, даже поменьше, танки наши рвутся. Одна башня взлетает, вторая, третья. Идет бой. Со стороны противника уже слышим выстрелы. Теперь последняя траншея. Это уже первая траншея нашей обороны. Миновали эту траншею, вышли на нейтральное поле, как по нам… врезали изо всех видов оружия! Как начали косить! Чистейшая мясорубка, живое мясо превращалось в мертвое. Вот таким образом мы начали… Командир взвода убит, замполиту ногу оторвало. Но я минометчик. Знаю, что надо наступать. Я своим солдатам командую: «Вперед!» Впереди небольшой стог сена стоит. Это было в центре нейтральной полосы. Между противником и нами. И небольшой кустарничек. Я своим: «Вот кустарник, там займем позицию». Перебежками начинаем передвигаться. Тут кричат, стонут, ужас какой-то! Мы в этом кустарнике заняли позицию. Готовимся к открытию огня. По нам уже бьют. Уже, конечно, заметили, что мы организовываем позицию в этом кустарничке. Слева от этого стога сена, смотрю, узбеки или таджики кричат: у них же закон какой — сразу начинали кричать. Только мы установили свои минометы, по нам как шарахнуло. И меня ранило в правый бок. Ранение легкое, но пробило полушубок, ватные штаны, и осколок остался в бедре. Что делать дальше? Никого нет — ни командира роты, ни командиры батальона. Никого нет! Я один пробился со взводом в кустарничек. Кто справа наступает, не знаю! Кто слева наступает, не знаю! Где противник — не знаю! Какая задача — не знаю! Ведь перед нами должна быть поставлена ближайшая и последующая задачи, в бою так делается. Я должен был знать, кто справа, кто слева, кто меня сзади поддерживает, какая артиллерия, минометы. Я совершенно ничего не знал. Раз стреляют, значит, противник рядом. Раз я ранен, говорю заместителю: «Ты остаешься за меня, я иду в медицинский полковой пункт». Чтобы очистили рану и так далее. Это дело такое! Я ушел без сопровождающего, удивляюсь, как я дошел самостоятельно до своего тыла, потому что огонь был страшный. Отдельными типами, вроде меня, не занимались, а массой занимались. Меня в медпункте обработали, и на эвакуацию. Уехал в госпиталь. В госпитале пробыл дней 15 или меньше. Снова на фронт. Опять в этот же полк, в эту же дивизию. — Много народа осталось после того первого боя? — Очень мало, Это я узнал уже позже, когда стали после меня прибывать раненые в медсанбат. Когда я начинаю вспоминать этот бой, меня аж трясет. Туды твою мать! Как же так?! Что, командир полка не знал, что противник вот тут?! Поставь задачу батальонам. Командир дивизии где был? Генерал Коржаневский, грамотный, толковый генерал. Почему так было организовано? Были ведь виновники. Если бы нашу батальонную колонну развернули в цепь или хотя бы по отделениям. Отделение одно, правее другое. Потерь было бы гораздо меньше. А тут как колонна шла, так ее, блядь, и расстреливали из всех видов оружия. Оружие у немцев было получше нашего. У них автоматы, МГ-34 — ротные пулеметы. Такая машинка! Я лично уже в третьем бою из их пулемета расстреливал немецкую колонну. Когда мы наступали, смотрю, стоит в окопчике пулемет МГ-34 и три банки патронов. Я его перезарядил. А колонну было видно, как они начали отступать. Мои люди ушли вперед, а я остался. Как по колонне врезал! Стрелял, пока пулемет плеваться не стал. Ствол докрасна раскалился. — Ваша стрельба из немецкого пулемета была удачной? — Да, конечно. Видно же было шарахание в этой колонне. Были ли убитые и раненые, я не видел, но явно, что я попадал. Пулемет очень хороший. Наш ротный пулемет ему уступал существенно. — Вас в училище обучали стрелять из немецкого пулемета? — Нет, не обучали. Но освоить его можно было легко. Лента вставлялась свободно, затвор как у нашего пулемета. Только, видимо, у них была лучшая конструкция самого ствола, наверное, так. Стрельба из него была очень кучной. Лучше гораздо, чем из нашего пулемета. После той стрельбы я его оставил в окопе. За нами всегда шла трофейная команда. Они подбирали раненых, оружие. Я помню, две полные коробки боеприпасов расстрелял. Видно было хорошо. Расстояние до них метров 300–400. Они уходили по опушке в лес. Я в этот момент их косил потихонечку. Если бы не ранило, наверняка был бы представлен к награде. Я сейчас думаю, тогда-то еще не соображал: все-таки меня, видимо, засек противник. Когда я закончил стрелять, стал догонять своих солдат. Тогда-то меня в ногу ранило. Наверное, снайпер. Пуля слабенькая. Пробила штаны и сапог и вышла. Пулю оставил себе как память. Видимо, издалека стреляли. На шальную пулю непохоже. Хоть пуля попала в мягкие ткани, но двигаться было трудно. Я остановился, меня санитары под руки и в тыл. На эвакуацию. Разрезали мне ногу, где пуля прошла, все это очистили, заклеили и в госпиталь. Это было у меня уже второе ранение. Перед этим в марте месяце мы тоже оказались в обороне. И вдруг ночью наступление. Оказалось, это всего лишь разведка боем, но настолько она была организована плохо! Два залпа «катюши» по переднему краю противника, и мы пошли. Куда пошли? Канава впереди протекала, оказалась глубокой. По пояс в воду влетел, выскочил, конечно. Продолжаем движение. Стоит на середине нейтральной полосы разбитая машина. Получаем сигнал отходить обратно. Взяли «языка» или нет, не знаю. Вернулись опять в окопы. Поскольку это было ночью, залегли спать, кто как мог. Утром просыпаюсь весь мокрый, в грязи. Думаю, все, заболею. Но ничего. Никаких насморков, чиханий. Насколько же был подготовлен организм к этим трудностям. Никаких таблеток, ничего. Горячий чай, и все. Где лежал, не помню. То ли во Владимире… Два раза лежал в Пушкино. После четвертого ранения — в Ульяновской области, сейчас г. Дмитров. После этого ранения меня направили в другую дивизию, в 18-ю Гвардейскую. И вот была передислокация войск с Брянского фронта на другой. Перевозили нас эшелоном. Прибыли на место, помню, уже весной. Вышли из этого эшелона, уселись где-то там на обочине. А я не был еще никуда назначен, находился в офицерском резерве дивизии. Сидим мы, кушаем, вдруг смотрим, идет колонна с оркестром. Оркестрантов знаю. Какой полк? — 77-й Гвардейский. Решил — пойду в свою дивизию, в свой полк. Нахожу свою роту, все обрадовались. Командир роты, Александр Скукин. Спрашиваю: «Как ты думаешь, если я уйду самостоятельно?» — «А чего? Командир полка сейчас договорится с командиром дивизии, и все будет сделано». Я переговорил с командиром полка, полковником Манойко: «Товарищ полковник, вот такая ситуация. Возьмите меня. Я здесь уже два ранения получил. Больше года провоевал». — «Давай иди, сейчас все сделаем». Я в полк. Пришли на временную остановку. Я ищу, надо еще раз проверить, ведь я же ушел без разрешения из офицерского резерва. Я в штаб полка. Так и так: «Вы доложили в штаб дивизии?» — «Все нормально, не беспокойся. Мы тебя зачисляем в штат». Потом в бой. Меня третий раз ранит в этом бою. И в госпиталь. То ли в Пушкино, то ли во Владимире. После третьего ранения я возвращаюсь в этот же полк. Все законно. Никакой самостоятельности с моей стороны. А мне говорят: «О тебе уже СМЕРШ начинает беспокоиться». — «Почему?» — «Ты же вроде дезертировал. Не просто ушел, а дезертировал. Ничего, коль искупил своей кровью». Потом фронт закончился. После четвертого ранения меня завербовали во внутренние войска, потом я учился в Военном институте ГКБ, и мне тамошний контрразведчик однажды сказал: «А ты знаешь, ты же дезертировал? Расскажи, как это было». Я все рассказал. Он мне говорит: «Это было серьезное дело по нашему ведомству». Никаких последствий я на себе не испытал. После фронта во внутренних войсках прослужил с 1944 по 1983 год. Уволился полковником. Наша дивизия входила в 11-ю Гвардейскую армию, которой командовал Баграмян. Дивизия была на правом фланге армии. В оборонительных боях мы не участвовали — стояли во втором эшелоне. Курская дуга — конечно, выдающееся сражение. Хоть я и был ранен осколками своих 152-миллиметровых пушек, но организовано было действительно по-настоящему. Мы перешли в наступление и преследовали немцев, практически не разворачиваясь. Штурмовики Ил-2 шли волнами. Первая волна прошла, полминуты — вторая волна, третья! Приятно было наблюдать! И наступать было легко. Такой энтузиазм был! Немцы бежали, все оставляли. Я уже был командиром взвода 82-миллиметровых минометов. Мы погрузили их на немецкие велосипеды и преследуем. Немцы оставляли заведенные машины, даже не выключив моторы. Сейчас бы любой сел и поехал, а тогда не так много было водителей. Видели несколько небольших колонн пленных немцев. На одном из участков через командира узнаю: поступил нам приказ занять впереди лощину. В ней засел противник численностью до батальона. Надо его выбить. Получаем команду, подходим к этой лощине. Небольшой овраг, мы остановились у самого этого оврага. Начинаем устанавливать миномет. Передо мной стоит заместитель мой, старший сержант из Смоленска, здоровый, крепкий мужик, очень хороший человек. Неожиданно снаряд разрывается сзади него. Смотрю, мой сержант падает. Мне один осколок попадает в висок, второй — в шею и выскочил в рот, я его выплюнул. А тот сидит, как память… Меня спас этот старший сержант — своим телом задержал осколки. Оказалось, командир полка дал команду поддерживающему дивизиону 152-миллиметровых пушек открыть огонь по батальону противника. А к нашему подходу противник уже ушел. Мы заняли позиции, где раньше был батальон противника. И по нам дивизион как шарахнул! Так я получил третье ранение от своих артиллеристов. Сказать, что это было преднамеренно, нет, безусловно. Просто не рассчитали, что противник мог к этому времени уйти. Как продолжалось наступление, я не знаю. После третьего ранения я пролежал в госпитале недолго. Меньше полмесяца. Молодой был, зарастало быстро, как на собаке. Потом опять был направлен в дивизию. Орел уже был освобожден. Помню обгорелые здания. На окраине Орла стояла сгоревшая немецкая самоходка «Фердинанд»… Весной стояли на переформировке в Смоленской области, г. Серпейск. Наша дивизия там получала пополнение. Мы вышли из боя ранней весной. Заняли большое количество деревень. Нашему батальону отдали небольшую деревню. И там проходило доформирование и учеба. Занимались боевой подготовкой. Были тактические учения. В одном месте командование дивизии нашло участок, похожий на участок, где предполагался прорыв. И там мы все отрабатывали. В это время уже было совсем другое отношение к ведению боя. Подготовка людей, стрельба из стрелкового оружия. В 1942 году прибывавшие нацмены из Средней Азии даже не знали, как пользоваться винтовкой. Что это за война? Ой, как вспомнишь, жить не хочется. Следующее ранение я получил в конце июля 1944 года. Рожь была хоть и зеленая, но уже высокая. Дивизия находилась во втором эшелоне. Шли колоннами, один полк, второй, третий, по шоссе по направлению к Минску. Слева было видно, как горит Орша. Вдалеке шел бой, было видно, как взрывались танки, то ли немецкие, то ли наши. Взлетали башни вверх. Нашему батальону через командира полка по цепочке передают: «Свернуть с шоссе в направлении на Оршу и встретить отступающего противника». Батальон как колонной шел, так и повернул. Я по молодости вышел в голову колонны. Начальник штаба ведет батальон. Командир батальона остался в колонне. Я начальнику штаба говорю: «Мы же все-таки в бою, хотя и нет немцев. Почему не выслать дозор? Чтобы мы знали, куда идем и что у нас впереди». Он мне в ответ матом: «Они отступают». Я ему говорю: «Мы считаемся в бою! Там двоих послать вперед: сержанта и солдатика и достаточно». — «Чистая дорога — идем дальше вперед!» Перед нами небольшая сопочка, заросшая кустарником, мы огибаем эту сопку, а там дорога, и по ней пять «тигров», а на них полурота автоматчиков. Как только часть нашей первой роты вышла, ее «тигры» остановились, развернули башни. Автоматчики немецкие спешились в кювет — и по нам огонь. Хорошо, что вышло не больше половины роты. Остальные подразделения остались за сопкой. И как начали немцы по нам! Страшный огонь! Я в кустарник забрался. Вдруг снаряд разрывается где-то рядом, и мне раздробило подвздошную кость. Сгоряча всегда ничего. Думаю: «Оставаться или идти к своим солдатам?» Все-таки я командир, надо идти к своим. Я решил по кустарнику преодолеть сопку и идти. Смотрю, моя рота, здесь я упал и дальше идти не мог. Ранение оказалось серьезное. Вот так закончился мой последний бой. Мне и воевать-то не пришлось, хотя очень хотелось. Как его оценить? Начальник штаба батальона — фигура во время войны была большая. Почему он не организовал движение батальона, как полагалось во время войны? Достаточно было двух дозорных и не было бы потерь. 45-миллиметровые пушки расстреляли бы запросто эти танки. Не знаю последствий того боя, ушли ли эти танки или их подбили. Меня увезли — сразу на повозку и в дивизионный госпиталь. Там был такой разговор, что до нас еще один батальон расстреляли немцы. Но не так здорово, как наш. В этот же раз был распят на кресте наш сержант, Герой Советского Союза Смирнов. С нашего полка, 77-го Гвардейского. Он попал в плен. Его немцы стали допрашивать, он ничего не сказал. И его распяли, как Христа, приколотили к стенке в землянке. Родился он в Орехово-Зуево. — Ваше впечатление: ситуация между 42-м и 44-м годами изменилась к лучшему? — Да, безусловно. Даже Курское сражение показало, насколько увеличилась наша мощь: танковая, авиационная, артиллерийская, да и люди тоже стали не те. Уже опытные. — Опыт три года войны, а все равно такие ляпы? — Я считаю, что это не ошибки, а настоящее преступление. Если бы виновника сейчас спросить, он бы сказал, что я не прав. Знаете, халатность, безразличие, шапкозакидательство существуют до сего времени. А ведь к 1944 году опыт уже был. Даже по себе чувствовал, у меня уже совершенно другой взгляд на ведение военных действий. И командиры, и солдаты, особенно минометчики, они же меньше выходили из строя, чем пехота. Некоторые дошли до самого Берлина. А в отношении техники особенно было заметно. Насыщенность была куда там! Курская дуга или Минское сражение. Мы в самом прорыве не участвовали, но слышали артиллерийскую канонаду. 40–50 минут наши молотили передний край, идти было приятно, когда там все было перемешано. Сравните — в 1942 году, когда шли в бой колонной и не знали, где противник. Это разве война! — Немцы превосходили нас по тактике всегда? — Всегда. Я могу где угодно сказать, что они воевали лучше нас, когда мы в колоннах наступали и бросали пушечное мясо — нате, бейте! А если бы грамотно воевали, толково? Если бы у нас тактика была, как у немцев, то мы бы за два года закончили эту войну. А может быть, даже и меньше. Именно безалаберщина, преступно-халатное отношение к ведению боя — вот что и привело к таким потерям. Одну дивизию уничтожили, давай другую, третью. Немцы очень грамотно воевали. И отступали тоже умело. — Приведите какой-нибудь пример. Из Вашего опыта, что Вы видели. — Мне трудно пример привести. Я контрнаступления не видел, мы же были далеко. Мы только на прорывах. Больше суток не стояли в обороне. Помню, под Брянском мы были вынуждены стать в оборону. Конопляное поле впереди нас. За этим полем немцы, здесь — мы. А посреди того поля бункер с картошкой. И мы ходили в этот бункер, и немцы ходили за картошкой. Но это, может быть, не больше суток. А потом опять наступление. Возьмите хотя бы последний эпизод. Пять «тигров», десант — рота автоматчиков. Остановка — они в кювет и открыли огонь. Как было дальше, не знаю, ушли они от встречного боя или нет. А у нашей первой роты сразу паника, естественно, разбежались. Может быть, из противотанкового ружья кто-нибудь и бабахнул. А что такое противотанковое ружье для «тигра»? Немцы никогда бы колонной не наступали. Никогда у них такого не было. — Если говорить о матчасти, 50-миллиметровый миномет, по отзывам всех, — совершенно бесполезный? — Абсолютно! Я пришел к такому выводу, что он совершенно был не нужен. Вместо этих минометов лучше бы ротные пулеметы иметь. Гораздо лучше. Почему? Эти минометы, конечно, оружие для ближнего боя хорошее. Я настолько был натренирован в училище, что без всякой почти подготовки попадал в цель из миномета. Ну, что такое в наступлении иметь этот миномет? К нему же надо много боеприпасов. А как их подать в наступлении? Только на себе тащить! Не было ни повозок, ни машин. А мы что? По семь мин на каждого из расчета. В расчете по два человека. Небольшая коробка, в этой коробке семь снарядов. Совершенно ни к чему. Как ударная сила? Пук-пук — мин нет. А кто нам снаряды подносить будет? Никто. И вот ты с этим минометом наперевес идешь, как пехотинец. А зачем это было делать? — Но немцы использовали такие минометы до самого конца войны. — У них и техника была не та, и подвоз был организован на высшем уровне. Я помню предпоследний бой, когда мы прорвали оборону противника, они начали отступать. Такие битюги-лошади, здоровые, повозки, машины всегда у них были. У них все было очень организовано. Доставка боеприпасов — штука сложная. Надо же было боеприпасы пополнять и минометчикам, и стрелкам. Надо это было все организовывать. Может быть, впоследствии и у нас было гораздо лучше. Не знаю. — На Орловско-Курской дуге вы командовали 82-миллиметровыми минометами? — Я был тогда командиром взвода в минометной роте. Это оружие уже серьезное. Если такая мина попадет в кучу людей, то в живых останется мало. Но опять все упиралось в боеприпасы. Нам же их тоже никто не поставлял. Жди, когда тебе их привезут. — Место роты батальонных 82-миллиметровых минометов в наступлении, в боевом порядке? — Мы поддерживаем обычно в 200–300 метрах за наступающей цепью. То ли открываем огонь, то ли нет. Зачем, когда артиллерия и без нас лупит? — Была такая команда «Минометы на вьюки»? — Да. На себя. И пошли такими перекатами. Остановилась пехота, мы тоже остановились. Наступают хорошо, мы идем навьюченные. А миномет 82-миллиметровый три человека тащили. Минометный ствол, тренога, плита опорная. Остальные солдаты навьючены минами, их много не возьмешь, тяжеловато. — 50-миллиметровый миномет — это в боевых порядках пехоты? — Да, вместе с пехотой, идешь буквально в цепи. А в первом бою я вышел вперед пехоты, там некому было идти, был полный провал. — Вы ветеран подразделения? Таких, как Вы, много было в дивизии? — В дивизии не могут сказать. В полку — практически только среди минометчиков и артиллеристов; среди стрелков ветеранов не было. — Артиллеристов больше осталось? — Конечно, значительно больше, чем пехоты. Артиллеристы, они же сзади нас шли. Появился противник, цель, они выкатываются. Но потери у них тоже были большими. — Если в бою, допустим, может быть, Вы слышали об этом, если бросают орудия, было ли наказание за это? — Насчет того, наказывают или нет, не знаю. Но мне кажется, безусловно. Ну, как бросить оружие? Это преступление. Я умираю, но со мной должно быть оружие. Первый раз, когда меня ранило, я взял у убитого винтовку. Как без оружия? Это, по-моему, преследовалось законом. Но как преследовалось, если такая масса прорывала оборону противника, там могло твориться что угодно. Не помню в каком бою, по-моему, во втором, наш танк наехал на блиндаж. Сколько там было человек, всех раздавило. Человек, наверное, шесть или семь своих сидело в блиндаже. Танк же идет вслепую. Направление взял и попер. Разве танкист виновен? В одном бою своим минометом спас комиссара батальона. Это был 1943 год. Наступление нашей дивизии было остановлено метрах в 150 от опушки леса, вдоль которой проходила немецкая траншея. Мы развернули миномет в воронке от авиационной бомбы; я наблюдаю, как немцы бегают по этой траншее, каски мелькают. В этот момент я смотрю: наш комиссар, пожилой мужчина лет 50, шагает в сторону немцев. Он шел из тыла, наша линия обороны не обозначена, продолжает шагать. Немцы это увидели, хотели его пленить. Тут я успел открыть огонь, как врезал из миномета по траншее. Я натренирован был здорово. Смотрю, забегали-забегали и разбежались. Награды мне за этот бой не было, но все-таки меня наградили орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги», не помню только в каком году. — Теперь несколько вопросов самого разного характера. Личное оружие какое у Вас было? — Револьвер. Хорошее оружие. Потом поменял на немецкий «парабеллум». Он лучше, чем наш пистолет. «Парабеллум» — очень хорошее оружие, правда, больше по размеру, но гораздо лучше. — Приходилось пользоваться? — В бою нет, но он был всегда при мне. Вспомнилась весна 1943-го года, когда Брянская область уже была освобождена. Я был тогда в офицерском резерве 18-й дивизии. И нас, офицеров, с удостоверением за подписью Сталина направляли в деревни для мобилизации оставшихся мужчин, которых надо было призвать в армию. Помню, мне дали солдатика как связного, как адъютанта. Пошли вдвоем в одно большое село, я в полной форме, с пистолетом. Нашел сельсовет, предъявил предписание. В сельсовете уточнил фамилии и данные всех, кто подлежал призыву. Там, в деревнях, в основном старики. Молодых было очень мало. Многие ушли в партизаны. Когда вернулся в часть, все данные сообщил тому, кто нас посылал. Наверное, потом были все призваны. Ведь брали всех до 55 лет. После нас, видимо, контрразведка работала, выясняла, кто был в полицаях, кто помогал немцам. Помню, когда мы шли в деревню, вдоль дороги столько было убитого скота, коровы, лошади, овцы, свиньи. И хотя была ранняя весна, они уже разлагаться начали. — Что Вы можете сказать о госпиталях? — Был там четыре раза. Последний раз пять месяцев. Очень здорово нас лечили. Прекрасно!!! Даже представить трудно, что такая масса раненых быстро выписывалась и выходила из госпиталей. Питание было организовано прекрасно. А уж лечение — очень здорово! Почему я так долго пролежал — пять месяцев? Была разбита кость, и все-таки туда попала грязь. Две операции сделали. После первой вроде бы все заросло, ан нет, образовался свищ, и из него выходила гадость. Опять операция. Опять чистить. Не могут остановить — течет и течет. Направили в санаторий под Куйбышевом, в город Серов, на грязелечение. Санаторий над озером, прудик небольшой, там грязь с минеральными отложениями. Меня эта грязь вылечила. Очень сильно действующая грязь. Из Москвы, помню, привезли детишек отравленных, вылечили. Приезжали люди на костылях, уезжали без них. Грязь высасывала всю дрянь. После 1944 года у меня ни разу не было осложнения. Никогда не болели кости. Первый разряд по лыжам имел. — Вас комиссовали после этого? — Нет. Меня завербовали во внутренние войска. Выписался в декабре 1944 года. Отправили в Москву, в резерв офицерского корпуса. Разместили. Вдруг вызвали на беседу. Думаю: «Сейчас буду в свою 26-ю Гвардейскую дивизию проситься». Вижу, сидит майор в синей фуражке. Что такое? На фронте все в пилотках и касках, больше ничего. Не пойму, какие же это войска. Здоровается: «Мы знаем, что вы воевали, имели четыре ранения, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», коммунист, имеете неполное среднее техническое образование, техникум автомобильный». — «Да, все правильно». — «Как вы смотрите, если мы вас возьмем в войска КВ НКВД?» — «Что это? Куда это?» — «Поскольку вы учились в техникуме автомобильном, мы вас хотим взять командиром автомобильной роты». — «Я же техникум не закончил, автомобилей не знаю». — «Там узнаете. Как вы на это смотрите?» Я так прикинул, 1944 год, скоро немцу капут — согласен. За мной еще. Нас таких чудаков оказалось пять человек. Причем один — командир батальона, майор. А остальные такие, как я. Я всего-навсего был старшим лейтенантом. Что это за КВ НКВД? Наверное, кавалерийские войска. А что еще? Мы же представления не имели, что есть конвойные войска. На улице Подбельского стояла дивизия конвойная. У штаба стоим, ждем, когда нас вызовет командир дивизии на беседу. Вдруг подходит машина крытая, в которой возят заключенных. Выходит капитан: «Что это за машина?» — «Воронок». — «Что это за «воронок»? Что вы там возите?» — «Заключенных». — «Елки-палки! Что же это за войска?» — «Конвойные». — «Ну, что, ребята, будете оставаться?» — «Нет, все на фронт!» Приходим к командиру дивизии, генерал-майору: «Товарищ генерал, мы фронтовики, мы не желаем в этих войсках служить. Направляйте на фронт. Мы же все здоровые, пригодные к службе». — «Товарищи дорогие, поймите, что ваши личные дела уже переведены к нам из Наркомата обороны. Вы же коммунисты, должны уважать решения партии. Но вы не расстраивайтесь, вам здесь будет не хуже, чем когда вы служили на фронте. А сейчас давайте я вам всем дам по семь суток отпуска, съездите на родину». А мы все оказались почти что местные. Я из Ивановской области, тут рядом совсем.  Ладно, раз так — придется согласиться. Все равно наше сопротивление ни к чему не приведет. Потом меня из Москвы направили в Ленинград. Там была бригада конвойная. Этой бригаде подчинялся Рижский конвойный полк. Приехали в бригаду. Командир бригады, полковник, начинает с того, что назначает меня командиром роты. Какой из меня командир роты? Я эту службу совершенно не знаю. Даже не представляю, что это такое — конвойная служба. На автомобильную роту уже назначили бывшего командира танковой роты. Ну, вот это подходяще. А меня давайте на обычную роту стрелков. Но сначала заместителем, чтобы я хоть немножко изучил обстановку. Тогда он начальнику кадров: «Назначим Чистякова заместителем командира роты, пусть поучится. А потом сделаем его командиром роты». И получилось так, что я приехал в Рижский полк, и меня поставили заместителем командира роты на Кегумскую электростанцию, которую восстанавливали пленные немцы. А командир роты оказался пьянчугой, и через три месяца его убрали. А меня назначили командиром роты. Это уже было начало 1945 года. Постепенно я дошел до командира полка. Мне дали пять гарнизонов, то есть пять лагерей военнопленных по всей Латвии. Потом служил в Главном управлении до 1983 года. — Как Вы к пленным немцам относились? — Мы к ним относились положительно. Что такое солдат-немец, что такое сержант-немец? Это подневольные люди, которых заставляли воевать. И они воевали. Очень заметно было, какая у них высокая дисциплина. Даже в лагерях для военнопленных у них поддерживался порядок, уважение к старшим по званию, по должности, как в армии. В 1954 году мы уже последних из них стали отправлять на родину. Полуоткрытые вагоны, двери не закрывали. Они сидят, порядок исключительный. — Не бегали? — При мне в Кегуме было два или три побега. Бежать там было просто. Большинство пленных работало на электростанции. Устанавливали оборудование, гидроузел. А небольшая группа, человек 50, была на лесозаготовке. Была выделена в лесу делянка, туда возили военнопленных, они там выпиливали лес, возили на станцию. Оттуда у меня было два побега. Что такое побег в Латвии? Латыши исторически и по культуре довольно близки к немцам. Большинство латышей свободно разговаривало по-немецки. Так что если он ушел в Латвии, то это все — его никто никогда не найдет. Они их оставляли у себя. Мы этим побегам особенно и не придавали значения. Одна колония военнопленных была в самой Риге. Восстанавливали радиозавод. Потом одно местечко было на левом берегу реки Лиелупе, там был большой кирпичный завод. Когда началась война, его закрыли. На восстановление этого завода было передислоцировано свыше тысячи военнопленных. Там была самая большая и ответственная колония. Завод, имевший шесть печей для обжига, восстановили очень быстро, и начался выпуск кирпича. Вы представляете, сколько надо было кирпича на восстановление разрушенных городов Латвии? Работалось с интересом, я там пробыл около года или больше. Там побегов не было. — А саботаж? — Никакого саботажа, абсолютно. Позже в моем подчинении было пять лагерей, и ни в одном лагере не было ничего подобного. В 1947 году у меня дома случилось несчастье. Жена умерла молодая. Сын остался полутора лет. И я попросил, чтобы меня перевели в Иваново. Поближе к теще. Я бы один не справился, сын совсем маленький был. И меня перевели в Иваново командиром роты. Я охранял лагерь, где содержался Паулюс. Правда, Паулюса оттуда быстро перевели. Когда он стал антифашистом, его передислоцировали куда-то под Москву. Остались в лагере только рядовые и много офицеров. Вы спрашивали, какое было к ним отношение. Очень лояльное. Мы им даже разрешали играть в футбол за пределами лагеря. Мы за ними наблюдали. Никаких оскорблений или унижений достоинства. Никогда ничего не было. Мы же прекрасно все понимали. — Вы и охрана тоже? — Да. И солдаты охраны тоже. Никаких жалоб никогда не поступало. Кстати, Паулюс со своим начальником штаба оборудовал себе столик и две беседочки прямо под вышкой, где находился часовой. Почему? Они побаивались провокаций со стороны своих офицеров-немцев. Утром позавтракали, приходят вдвоем к этому столику и сидят до обеда, беседуют. Часовой смотрит на них, слышит беседу, только не понимает их языка. — Как кормили пленных? — Вполне нормально. Дистрофиков не было. Похуже, чем нас, солдат. Но по крайней мере вполне обеспечивали их жизнедеятельность и способность трудиться. Жалоб никаких не было. — На фронте Вам платили? — А как же. Фронтовые платили. Я деньги никогда не получал. Был такой заведен порядок, не только у меня, а и у абсолютного большинства офицеров. Я свои деньги перечислял в фонд своей семьи. У меня было шесть братьев и сестер. Мой оклад, мои деньги все шли семье. Мы же были всем обеспечены. Курево давали. Питание было вполне хорошим. Я, когда закончил училище, был одни кости и кожа. А в марте 1943 года меня вызвали на оформление партийного билета, у меня «будка» такая была! То есть питание было не сравнить с училищем. — Как обстояли дела насчет гигиены, борьбы со вшами? — По месяцам не мылись. Вши нас заедали здорово. Помните тот момент, когда я спас нашего комиссара? Потом, сидя в этой воронке, мы с одним сержантом, командиром отделения, разожгли костерик. О чем-то разговорились. А вшей было до черта. Помню, он медаль открывает, а там под лентой — вши. В костер эту медаль. «Да что же ты делаешь?» — «Вши замучили»… Когда мы на доформировку в Серпейске месяца на два или три отошли, привезли к нам походные бани и вошебойки. Мы все тогда проходили вошебойку. Вытаскивают абсолютно всю одежду и белье (и мою зеленую офицерскую гимнастерку, конечно). Выворачивают — а там вшей полно. И в санобработку! Сами под душем мылись. Хороший душ. — 9 Мая в Риге встретили? — В Таллинне. Командиром роты внутренних войск. Праздник был большой. Особенно нам, фронтовикам, было приятно. Все жители Таллинна вышли на улицы. Пиво рекой лилось, водка… Здорово праздновали. Праздновать-то праздновали, но у меня же рота была в подчинении, за ними тоже надо было смотреть. — С «лесными братьями» после войны не приходилось сталкиваться? — Мне лично не приходилось, но наши войска вели с ними активную борьбу. Я в это время служил в городе Цесисе в Латвии. Моя рота охраняла следственный изолятор в тюрьме. А среди заключенных были и «лесные братья», мы знали, кто это такие. Там, кроме внутренней охраны изолятора, была и внешняя охрана. Помню такой случай. Стоял вооруженный часовой на посту с тыльной стороны зоны, там было поле чистое. Идет человек. Часовой по всем правилам кричит: «Стой, кто идет?» Тот все идет. «Предупреждаю, стрелять буду!» И выстрелил, сначала вверх, потом по нарушителю. Насмерть. Оказалось, пьяный мужик. Может быть, он не слышал. Часового оправдали. Он действовал по всем правилам. — Приходилось власовцев охранять? — Нет. Мы охраняли только военнопленных и своих осужденных. В Латвии и в Ивановской области. — У Вас романы были на фронте? — Был небольшой с одной девушкой-татаркой. Это когда нас вывели на формирование. Она была в банно-прачечном батальоне. Я с ней только танцевал, и больше ничего. Я записал ее адрес. Она оказалась из того города, где я впоследствии лежал в госпитале пять месяцев. Я нашел ее адрес, пришел туда, она дома. Но уже беременная. Тогда говорили, что многие молодые женщины специально беременели, чтобы уйти с фронта. — Как Вы к женщинам относились? — Очень внимательно, с большим уважением. Женщина есть женщина. Она везде женщина, а тем более что на фронте опасность преследовала ее постоянно. — Действительно ли у всех начальников были ППЖ? — Мне кажется, да. У командиров взводов ППЖ не было. Мы с солдатами вместе спали в одной землянке. Во всех ротах были санинструктора. А у ротного отдельная землянка, там и санинструктор. От командира роты и выше уже больше условий иметь ППЖ. В батальонах тем более. В полку была такая Катя. Ядреная баба. То ли она у командира полка была, то ли у начальника штаба. Ей столько орденов навешали, а она и фронта-то не знала. ППЖ. — Обычно им давали медали «За боевые заслуги». — У этой Кати были ордена Красного Знамени, Красной Звезды, еще чего-то и медали, конечно. Спустя много лет после войны я был на Курской дуге, ездил туда как участник сражения. Нас возили к блиндажу Рокоссовского (девять накатов!). Ветераны из Курска, которые продолжают там жить, рассказывали, что рядом с командным пунктом был дом, в котором жила любовница Рокоссовского. Вот он сегодня побывал у любовницы, а вскоре бомбежка и прямое попадание в этот дом. Еще говорили, что у него была любовь с Серовой, знаменитой артисткой. Рокоссовский был самый красивый из всех маршалов и командующих. Благородный, интеллигентный. — Как Вы относились к противнику в 1942 году? Это был враг? — Да, конечно. — А в 1944 году поменялось Ваше личное отношение к нему? — Нет. Так и остался врагом, фактической мишенью. А к пленным в лагере уже другое отношение — такие же они люди, как мы, такие же подневольные. Очень многие из них шли без всякого желания на войну. Потом, особенность русских — быстро забывать зло. А после 1945–1947 годов мое отношение еще больше изменилось. Эти пленные прошли наши условия жизни в лагерях, никаких недовольств не проявляли, вели себя хорошо. Они восстановили заводы, фабрики, много других объектов. Выработалось и определенное уважение к ним. ? |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |

||||

|

|

||||