|

||||

|

|

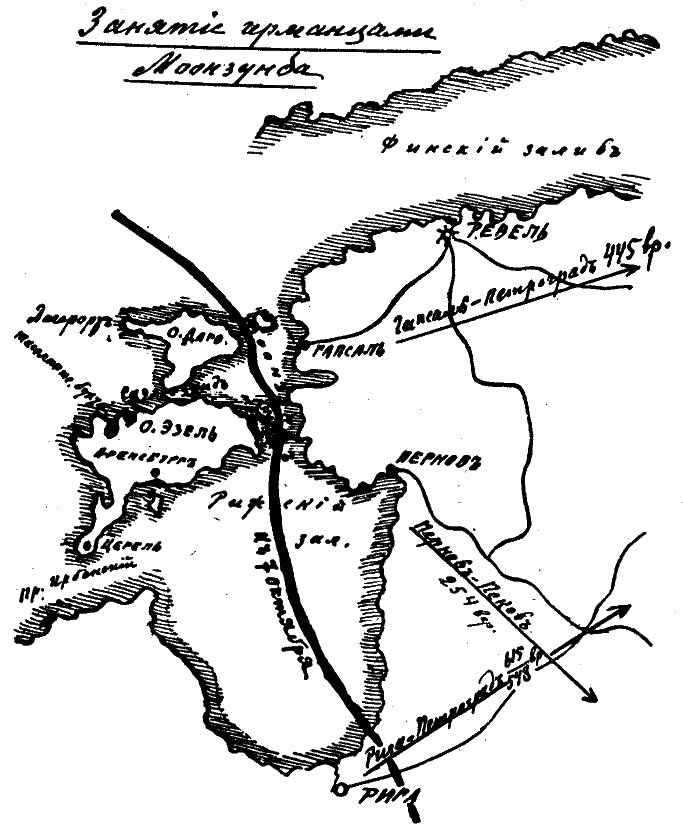

Глава XIВоенные реформы Керенского – Верховского – Вердеревского. Состояние армии в сентябре, октябре. Занятие немцами Моонзунда После корниловского выступления во главе военного министерства Керенский поставил произведенного им в генералы Верховского и во главе морского – адмирала Вердеревского, который только что был освобожден из под следствия по обвинению его в неисполнении приказа Временного правительства под влиянием флотского комитета. Главной причиной, которая послужила к выдвижению этих лиц была их удивительная приспособляемость к господствующим советским настроениям, постепенно переходившая в чистую демагогию. Этот элемент ярко окрашивает их двухмесячную деятельность. Любопытную характеристику обоим дает сам Керенский.[93] Вердеревский по его мнению умный и очень дипломатичный человек, который ради ограждения от дальнейшего поношения, может быть даже истребления, морских офицеров стал «исключительным оппортунистом». Верховский «был не только не способен овладеть положением, но даже понять его». Он был выдвинуть политическими игроками слева и быстро поплыл «без руля и без ветрил» прямо навстречу катастрофе… Верховский ввел в свою деятельность «комический элемент». К этому определению можно добавить еще легкую возбуждаемость на почве не то истерии, не то пристрастия к наркозам… Но Верховский в свое время резко выступил против Корнилова, и это обстоятельство сыграло по признанию Керенского решающую роль: «принимая во внимание колеблющееся поведение во время корниловского выступления всех других желаемых кандидатов, мне буквально не из кого было выбирать, а, между тем, с обеих сторон – правой и левой – проявилось внезапное желание видеть на посту военного министра – военного человека»… При таких условиях ничто не могло изменить трагической судьбы русской армии. Изложив немедленно после своего назначения Исполнительному комитету свою программу, заслужившую его одобрение, военный министр приступил к работе, носившей необыкновенно сумбурный характер, не оставившей после себя никакого индивидуального следа и как будто заключавшейся исключительно в том, чтобы излагать грамотным военным языком безграмотные по смыслу советские упражнения в военной области. Реформы начались с нового изгнания лиц командного состава. В течение месяца было уволено «за контрреволюцию» 20 высших чинов командования и много других войсковых начальников. Они были заменены лицами, по определению Верховского, имевшими в своем активе «политическую честность, твердость поведения в корниловском деле и контакт с армейскими организациями». В каком то самоослеплении Керенский в конце октября заявил «Совету республики» о необыкновенных результатах этого механического отсеивания: «я счастлив заявить, что в настоящее время ни на одном фронте, ни в одной армии вы не найдете руководителей которые были бы против той системы управления армией, которую я проводил в течение 4 месяцев». Как будто в разъяснение этого заявления Верховский, продолжавший эволюционировать, теперь уже решительными шагами в сторону большевизма, там же в Совете счел нужным обратить внимание армейских организаций на одну очень характерную черту армейского быта: «и сейчас, при новом режиме, появились генералы, и даже в очень высоких чинах, которые определенно поняли, куда ветер дует, и как нужно вести свою линию». Несомненно тяжкое обвинение командного состава, вытекающее из слов Керенского, преувеличено на общем фоне обезличенных начальников, сведенных на степень «технических, советников», кроме типа Черемисова, существовал еще тип Духонина. Между нравственным обликом одного и другого – непроходимая пропасть. Но все те, кто по разным побуждениям примирились внешне с военной политикой правительства, в душе считали политику эту гибельной и ненавидели творцов ее. Вопрос о революционных организациях оставался в прежнем, если не в худшем положении. Накануне своего удаления от должности, 30 сентября, Савинков успел выпустить приказ, с изложением общих оснований реорганизации этих институтов, в редакции отвергнутой в свое время Корниловым. Власть комиссаров была усилена. Им предоставлены прокурорские обязанности в отношении войсковых организаций в смысле наблюдения за закономерностью деятельности последних, надзор за печатью и устной агитацией и регламентирование права собраний в армии. Вместе с тем на комиссаров возложено было уже официально наблюдение за командным составом армии, аттестация лиц «достойных выдвижения» и возбуждение вопроса об удалении начальников, «не соответствующих занимаемой ими должности». Тягость положения командного состава усугублялась тем, что приказ не предусматривал границ комиссарского усмотрения (политика, служба, военное дело, общая преступность?) и не определял точно решающей инстанции. Войсковым комитетам, на ряду с руководством общественной и политической жизнью войск, предоставлялся контроль над органами снабжения и опят-таки надзор за командным составом и аттестование его путем сбора «материалов о несоответствии данного начальника в занимаемой им должности» Революционный сыск, возведенный в систему и оставивший далеко позади черные списки Сухомдиновско-Мясоедовского периода, повис тяжелым камнем над головами начальников, парализуя деятельность даже крайних оппортунистов. Официальное лицемерие продолжало возносить армейские революционные организации, как важнейшие «устои демократической армии» – очевидно не по убеждению, а по тактическим соображениям. В союзе с ними, хотя и весьма неискреннем, все те, что группировались вокруг Керенского, видели известный демократический покров политического курса и последнюю свою надежду. Порвав с ними, власти нельзя было сохранить даже неустойчивое равновесие и неминуемо приходилось сделать последний шаг вправо или влево: к советам и Ленину или к диктатуре и «белому генералу». А «покров» почти истлел. Какой автеритет могли иметь в армии комиссары – представители Временного правительства, если, например, комиссар Северного фронта Станкевич, посетивший в сентябре ревельский гарнизон, имеет задачей «защищать Временное правительство», встречает такой прием: «…я чувствовал всю тщету попыток, так как само слово „правительство“ создавало какие-то электрические токи в зале, и чувствовалось, что волны негодования, ненависти и недоверия сразу захватывали всю толпу. Это было ярко, сильно, непреодолимо и сливалось в единственный вопль: Долой!» В других местах отношение солдатской массы к правительству если и не проявлялось так экспансивно, то, во всяком случае, выражало полнейшее равнодушие или пассивное сопротивление, ежеминутно готовое вылиться в открытый бунт. Комитеты также изменяли постепенно свой облик. Многие высшие комитеты, которые с весны не переизбирались, сохраняли еще прежние традиции оборончества и условной поддержки правительству («постольку, поскольку»), теряя постепенно связь с войсками и всякое влияние на них, тогда как другие и большинство низших переходили окончательно в большевистский лагерь. Из среды комитетов и помимо них текли непрерывно в Петроград делегации и там, минуя Зимний дворец, направлялись в Петроградский совет, черпая в недрах его советы, указания и надежды. Особенно угрожающее положение занимали флотские организации. Если главный общеармейский комитет завел междоусобие даже с оппортунистической Ставкой Керенского, то Центрофлот предъявлял уже ультиматумы Керенскому и Вердеревскому, угрожая «прервать с ними дальнейшие отношения» и побудить к тому же своих избирателей. А когда в конце сентября Керенский, ввиду немецкого десанта, призывал флот «опомниться и перестать вольно и невольно играть в руку врагу», не замедлил ответ от Съезда представителей Балтийского флота: «потребовать немедленного удаления из рядов правительства Керенского, как лица, позорящего и губящего своим бесстыдным политическим шантажем великую революцию, а вместе с ней весь революционный народ».. К концу сентября в основание реформ положена была докладная записка, подписанная Духониньим и Дитерихсом.[94] Записка Духонина представляет попытку согласования основных начал военной службы с «завоеваниями революции» и поэтому вся проникнута была двойственностью идеи и половинчатостью мер. Поставлено было требование «полного прекращения какой бы то ни было агитации в войсках, независимо от партий», которое сейчас же вступало в неумолимое противоречив с организацией комиссарами и комитетами предвыборной кампании. Устанавливалось два положения военнослужащего «на службе» и «вне службы», причем во втором – все являлись равноправными гражданами, ограниченными лишь «правилами общественного порядка и гигиены» Возстановлялась дисциплинарная власть начальников и право предания ими подчиненных суду, но первая – условно («если дисциплинарный суд в 24 часа не вынесет решения»), а второе в значительной мере парализовалось предоставлением расследования – выборным комиссиям. Восстановлено отдание чести – только прямым начальникам. Начальник, по мысли записки, становился «представителем власти правительства», а комиссар только его помощником «по части проведения в армии начал государственности». Но этот помощник, «в случае явного направления деятельности начальника в разрез правительственных интересов», имел право «применять решительные меры для поддержания правительственной власти». Компетенция комитетов, правда, сильно ограничивалась и устанавливалась их ответственность. Записка признавала возможным отказаться от смертной казни, «если все эти меры будут проведены полностью». Вместе с тем, записка намечала целый ряд мер по изменению уставов и насаждению военного и технического образования. Словом, вся реорганизация армии, рассчитанная на длительный период, была поставлена так, как будто Ставка имела впереди много времени и жила в нормальной обстановке, а не имела дело с массой, давно переставшей повиноваться, работать и учиться. Но и эти робкие попытки восстановления армии оставались в области теоретических предположений. Вводить их в жизнь должно было военное министерство, а Верховский, предвидя события, ставил свою деятельность в зависимость от взглядов Совета. Кажется единственное мероприятие проведено им было скоро и легко – это роспуск из армии четырех старших возрастных классов, который окончательно укрепил солдат в мысли о предстоящей демобилизации. На практике никаких мер к поднятию дисциплины не было принято. Впрочем, сделать это было бы тем более трудно, что идеология воинской Дисциплины у руководителей вооруженных сил проявлялась официально в формах весьма неожиданных: Верховский, в согласии с мнением советов, видел главную причину разрухи «в непонимании войсками целей войны» и предлагал Правительству и Совету «сделать для каждого человека совершенно ясным, что мы не воюем ради захватов своих и чужих» Ни Рига, ни занятие немцами Моонзунда очевидно не уясняли вопроса в глазах военного министра. Керенский по требованию Совета приостановил приведение в исполнение смертных приговоров в армии, т. е. фактически отменил смертную казнь; Вердеревский проповедывал, что «дисциплина должна быть добровольной. Надо сговориться с массой (!) и на основании общей любви к родине побудить ее добровольно принять на себя все тяготы воинской дисциплины. Необходимо, чтобы дисциплина перестала носить в себе неприятный характер принуждения».[95] Официальное лицемерие продолжало поддерживать легенду о жизнеспособности фронта. Еще 10 октября Верховский говорил «Совету республики»: «люди, которые говорят, что русской армии не существуете не понимают того, что они говорят. Немцы держат на нашем фронте 130 дивизий… Русская армия существует, исполняет свою задачу и исполнит ее до конца». А через несколько дней в заседании комиссии «Совета республики» заявил: у нас нет более армии, необходимо заключить немедленно сепаратный мир с немцами.[96] Такое направление военной политики расчищало пути большевизму в армии. Те самые комиссары и председатели фронтового и армейских комитетов Юго-западного фронта, которые вели со мной столь успешную и победную борьбу в августе, на съезде своем в Киеве в половине октября с большой тревогой обсуждали вопрос, какие меры необходимы, чтобы остановить допущенную, в связи с выборами в Учредительное Собрание, преступную агитацию, переходящую в призыв – бросить окопы и идти домой. Эту своеобразную «поддержку» получала армия главным образом от тыла. Армия, погрязшая в своих собственных грехах и беззакониях, имела все же право обратиться с недоуменным вопросом к тылу: – Воюем мы или не воюем? «К тылу, к стране, ко всей Российской республике и прежде всего в революционной демократии. Не сваливайте вину на буржуазию, потому что армия обращается не к ней, а к вам, – революционерам и демократам, потому что не буржуазия, вы, – большевики, меньшевики и социалисты-революционеры, называете солдат товарищами. Или товарищеская верность до смерти, или слово „товарищ“ – лживое слово»… Так писал 3 октября не кто иной, как официоз революционной демократии «Известия». Тыл ответил словом и делом: – Не воюем. Определеннее всех говорил большевизм. В армию, как мы знаем, он пришел с прямым приглашением – отказать в повиновении начальникам и прекратить войну, найдя благодарную почву в стихийном чувстве самосохранения, охватившем солдатскую массу. Впереди предстояла дождливая осень, холодная зима, с неизбежными тяжелыми лишениями, осложненными сильнейшим расстройством тыла. Делегаты, отправляемые со всех фронтов в Петроградский совет с запросами, просьбами, требованиями, угрозами, слышали там иногда от немногочисленных представителей оборонческого блока упреки и просьбы потерпеть, но находили за то полное сочувствие в большевистской фракции Совета, унося с собой в грязные и холодные окопы убеждение, что мирные переговоры не начнутся, пока вся власть не перейдет к большевистским советам. Осенью в одном из заседаний Петроградского совета, прибывший с фронта офицер Дубасов сказал: «солдаты сейчас не хотят ни свободы, ни земли. Они хотят одного – конца войны. Что бы вы здесь ни говорили, солдаты больше воевать не будут»… Это заявление, как передавал газетный хроникер, произвело «непередаваемое впечатление». Было бы напрасно, однако, в этом рефлекторном движении искать признаков сожаления или раскаяния. Оно объясняется тем обстоятельством, что в прогрессирующем развале армии была очевидно такая черта, переход которой считался угрозой даже для… большевизма. По крайней мере, по словам Троцкаго, одним из побудительных мотивов к скорейшему захвату большевиками власти было опасение, что «события на фронте могут произвести в рядах революции чудовищный хаос и ввергнуть в отчаяние рабочий массы».[97] Петроградский гарнизон, не перестававший играть роковую роль в судьбах революции, составлял предмет исключительного внимания большевистских руководителей. В середине октября Керенский, пришел к необходимости осуществить корниловский план подчинения Петроградского военного округа главнокомандующему Северным фронтом и вывода на фронт частей Петроградского гарнизона. Мера эта уже запоздала. Гарнизон решительно отказал в повиновении, и Петроградский совет всеми доступными мерами противодействовал выводу частей из столицы. Такое отношение усилило в значительной степени влияние Совета и самыми тесными узами связало судьбу гарнизона с судьбой большевизма. В стране не было ни одной общественной или социальной группы, ни одной политической партии, которая могла бы, подобно большевикам и к ним примыкающим, так безотговорочно, с такой обнаженной откровенностью призывать армию – «воткнуть штыки в землю». Ибо, хотя в среде, пропитанной духом интернационализма, само слово «Родина» было изъято из обращения, но чувство к ней тлело еще в сердцах. Армии предстояло сыграть решающую роль в октябрьском перевороте: как прямым содействием ему Петроградского гарнизона, так и отказом фронта от борьбы и сопротивления. Верховский был прав в одном: русская армия, помимо своей воли, не взирая на разлагающие влияния извне и изнутри и бессилие власти, «исполняла свою задачу» – правда весьма односторонне – в интересах союзников: русский фронт все еще удерживал против себя 127 вражеских дивизий;[98] в этом числе – 80 немецких, т. е. одну треть состава германской армии. Глубина общего развала русских войск учитывалась немецкой главной квартирой, и Гинденбург говорил, что для него не существует совершенно препятствий на русском фронте, в отношении которого он руководствуется только мотивами целесообразности. Петроград казался поэтому весьма заманчивой целью и гипнотизировал общественное мнение по обе стороны линии фронта. У нас – вызывая сильнейшее беспокойство за участь столицы, за рубежом – возбуждая чрезмерно большие иллюзии. Гинденбург и Людендорф иронизирует над этими настроениями людей, которые настолько не владеют нервами, что «потеряли всякое понятие о времени и пространстве» и не могут хотя бы «прикинуть циркулем расстояние от фронта до Петрограда». Гипноз русской столицы подчинил себе и немецкие войска, и их начальников, стремившихся продолжать наступление хотя бы до Нарвы. Гинденбург свидетельствует, что с этим стремлением приходилось вести серьезную борьбу, чтобы отвратить внимание от Риги и перенести его к берегам Адриатического моря. Еще с лета немецкая главная квартира решила перенести всю потенцию борьбы исключительно на Запад, отнюдь не расходуя силы и средства на Востоке, не втягивая в длительные операции армию и флот, держа там войска сосредоточено и наготове, в ожидании дня окончательного крушения русской армии и только способствуя его приближению моральным растлением русских солдат и в особенности широкой организацией братания; в октябре братание приняло исключительные размеры на всем огромном фронте от Риги до Тульчи. Но даже и такая необыкновенно благоприятная для центральных держав обстановка на Востоке не могла спасти их положение.  Занятие немцами Моонзунда Для возможности продолжения кампании немцам нужен быль мир с Россией во что бы то ни стало. Еще в середине лета Людендорф подготовил проект перемирия, получивший одобрение союзных немцам правительств, канцлера и императора, и с величайшим нетерпением ждал возможности осуществления его. Пока же шли только частные переброски и замена частей, бывших на русском фронте, другими, более слабыми морально и потрепанными в боях на Западе. Общее расстройство транспорта вызывало у немецкого командования беспокойство – успеют ли железные дороги перебросить огромную массу войск, которая освободится После падения русского фронта, к началу весны на Запад, где должна была решиться участь кампании, союзных стран и немецкого народа. Это обстоятельство, вопреки общей пацифистской тенденции немцев на нашем фронте, побудило их дать новый толчок (Рига) для ускорения процесса распада русской армии и парализования «мозга России» нервирующей, непосредственной угрозой столице путем занятия Моонзундского архипелага. Для широкой публики обеих мировых группировок – это был поход на Петроград. Для немецкой главной квартиры – только частная операция, вызванная кроме необходимости психологического воздействия на нас – желанием создать выход накопившимся воинственным настроениям в стране и армии и дать работу германскому флоту, который на почве долгого бездействия и пропаганды «независимых с. д.» только что пережил тревожные дни мятежа. Попутно занятие Моонзудского архипелага создавало выгодное стратегическое положение, отдавая в руки немцев Рижский залив и морские пути к Риге, создавая новую близкую базу для морского и воздушного флота и ставя под серьезную угрозу правый фланг нашего Северного фронта при возможности высадки где-нибудь у Гапсаля и Пернова. 29 сентября сильный германский флот, насчитывавший в своем составе до 12 дредноутов, до 12 крейсеров и большую минную и транспортную флотилию, появился вблизи островов; в тот же день под прикрытием части флота немецкий десант в составе одной пехотной дивизии и бригады самокатчиков начал высадку в Тагалахтской бухте, произведя одновременно небольшую демонстрацию против Даго. Наши сухопутные войска на Эзеле, за исключением некоторых артиллерийских частей, не оказали никакого сопротивления, и немцы на другой день появились уже у дамбы, соединяющей острова Эзель и Моон, и в Аренсбурге; островные батареи наши были частью сметены огнем немецкой судовой артиллерии, частью захвачены войсками десанта. Одновременно, кроме судов, прикрывавших высадку, обозначилось наступление германского флота в трех направлениях: На юге к Ироенскому проливу сосредоточилась эскадра в составе нескольких дредноутов, 6 крейсеров и многих миноносцев, имея целью прорваться в Рижский залив, вход в который, после падения Церельских батарей, оказался совершенно свободным и требовал лишь серьезного траления ирбенских вод. Минный отряд – не менее 20 судов – прорвался 29-го в Саэлезунд, угрожая отрезать сообщение о Эзеля по Моонской дамбе и нашу флотилию, находившуюся в Рижском заливе, – от Балтийского моря. Небольшой отряд наших миноносцев отразил неприятеля. 1 октября немецкие миноносцы, поддержанные огнем дредноута, повторили свой маневр, но после горячего боя наш, трижды меньший численно, отряд, потеряв потопленным миноносец «Гром», заставил противника повернуть назад. В то же время еще одна эскадра из трех дредноутов, в сопровождении миноносцев и подводньгх лодок, появилась в устье Финского залива, сев. восточнее мыса Дагерорта, угрожая выходам из Моон-Эунда. В ночь на 4-ое южная германская эскадра, закончив траление, проникла в Рижский залив. Здесь произошел длительный неравный бой с ней эскадры адмирала Бахирева,[99] в результате которого, после гибели корабля «Славы» и тяжких повреждений, нанесенных прочим судам эскадры, она вынуждена была отойти во внутренние воды Моонзунда. Главные силы Балтийского флота участия в операции не приняли. На решение это повлияли несомненно не только безнадежность обороны Рижского залива без участия сухопутных войск и технические неудобства плавания в Моонзундских водах, но и моральное состояние личного состава Балтийского флота. К 7-му весь архипелаг (Эзель, Моон, Даго) был в руках немцев. Они взяли в плен до 20 тысяч человек, около 100 орудий и богатую военную добычу. Началась демонстративная высадка немецкого десанта на материк южнее Гапсаля. Эскадра Бахирева благополучно ушла в Финский залив. После страстных столкновений в августе вокруг вопроса о поведении войск при падении Риги, Ставка и буржуазная печать теперь воздерживались от непосредственной оценки. За то яркую и до боли обидную картину нарисовали нам печать и органы самой революционной демократии. От них мы узнали, что из состава русских полков, занимавших Моонзундские позиции, наиболее активные элементы устремились к моонской дамбе и к плавучим средствам, а масса с огромным воодушевлением рвалась… сдаваться в плен. Бросая оружие, с музыкой и пением. Единодушный отзыв начальников и комитетов свидетельствовал также о высоко доблестном поведении в бою экипажей флотилии Бахирева. Не хочется отравлять душу ядом сомнений. Пусть останется еще одно светлое воспоминание недолгой, но яркой вспышки национального самосознания, жертвенного подвига, воинского долга. Но и к этому отрадному явлению тянулись уже грязные руки с тыла: людей, далеких и в большинстве чуждых боевой страды, торговавших и Родиной, и совестью, и просто… мануфактурой. С фальшивым пафосом и в волнующей своим бесстыдством форме «Съезд представителей Балтийского флота» 5 октября из Гельсингфорса обратился по радиотелеграфу к «народам мира»: «Братья! В роковой час, когда звучит сигнал боя, сигнал смерти, мы посылаем вам привет и предсмертное завещание… Наш флот гибнет в неравной борьбе. Ни одно из наших судов не уклонится от боя, ни один моряк не сойдет побежденным на сушу… Мы выполним (свое обязательство) не по приказу какого-нибудь жалкого русского Бонапарта, царящего лишь милостью революции. Мы исполняем верховное веление нашего революционного сознания. И наша борьба с отечественными хищниками дает нам святое право призвать вас, пролетарии всех стран, твердым перед лицом смерти голосом к восстанию против своих угнетателей». Как бы то ни было, новое национальное несчастие должно было, казалось, всколыхнуть дремавшее народное самосознание и заставить, по крайней мере, политические верхи переменить свое отношение к вопросу национальной обороны и соединить свои силы для борьбы. Этого не случилось. Расчеты Людендорфа оправдались вполне. Петроградом действительно овладело паническое настроение, но страна и армия в толще своей отнеслись к новому поражению совершенно равнодушно. В разных сферах русской общественности и в правящих кругах Балтийская катастрофа вызвала самые разнообразные, подчас неожиданные отклики. Буржуазные элементы и печать в жуткой тревоге за судьбы страны призывали к борьбе с немцами. Умирающие исполнительные комитеты также призывали демократию, но в несколько иной форме «стойко защищать родную землю» и «напрячь все силы для обороны столицы», угрожаемой вражеским нашествием и «погромной агитацией, которую явно ведет контрреволюция» Совет решил, что Керенский желает отдать немцам столицу и что спасение Петрограда и страны заключается в переходе власти в руки советов и в скорейшем заключении мира. Войсковые организации присоединились частью к оборонческой, частью к большевистской точке зрения. Петроградская дума также откликнулась многоречивыми заседаниями, образованием «центрального комитета общественной безопасности» и новых пяти комиссий. Временное правительство постановило эвакуировать Петроград. Это решение, вызванное не столько стратегической обстановкой или паническим настроением, сколько желанием освободиться от невыносимого гнета петроградской революционной демократии, встретило дружный и резкий отпор в ее рядах: переезд правительства в Москву по словам Троцкого изменил бы условия борьбы, и Петроград мог оказаться отрезанным от всей России… Но наиболее безотрадную картину распада явил собою «Совет Российской республики». После долгого обсуждения вопроса об обороне государства, 18 октября на голосование Совета было поставлено борющимися в нем партиями шесть формул, все шесть были отвергнуты, и вопрос снят с обсуждения; «Совет российской республики» в дни величайшей внешней опасности и накануне большевистского переворота не нашел ни общего языка, ни общего чувства скорби и боли за судьбы Родины. Поистине и у людей не предубежденных могла явиться волнующая мысль: одно из двух – или «соборный разум» – великое историческое заблуждение, или в дни разгула народной стихии прямым и верным отображением его в демократическом фокусе может быть только «соборное безумие». |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |

||||

|

|

||||