|

||||

|

|

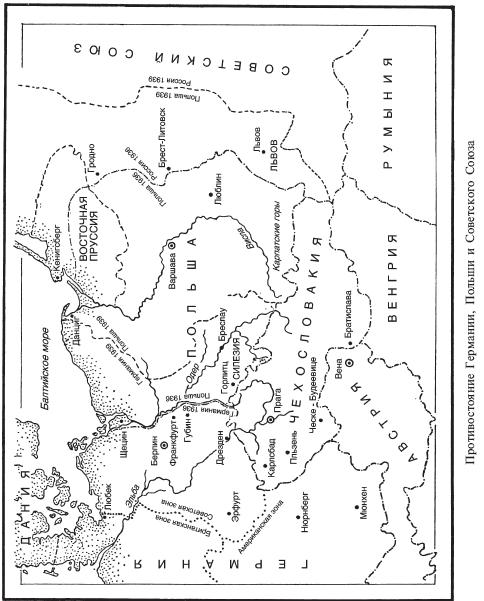

СЕДЬМОЙ ПЕРИОДИюнь-июль 1944 года: от Тегерана до вторжения через Ла-Манш; несмотря на серьезные разногласия из-за Польши, военное сотрудничество продолжается Снова Польша и регион вокруг нееВыяснив во время Московской конференции, как отрицательно относится советское правительство к польскому правительству в изгнании, официальные лица США были разочарованы. Польское же правительство в Лондоне обескураживало явное нежелание Хэлла бороться за его судьбу и его непонимание того, чего заслуживает Польша. В ожидании встречи глав государств в Тегеране это польское правительство 19 ноября заявило о своих целях. В меморандуме президенту, который посол Польши в Вашингтоне передал Хэллу, содержалась просьба убедить Сталина возобновить отношения и позволить правительству в изгнании вернуться в Польшу, когда советские войска пересекут ее прежние границы. Если советское правительство откажется выполнить эту просьбу, предупреждалось в нем, польское правительство сочтет вступление советских войск на территорию Польши вторжением и будет вынуждено оказать политическое сопротивление, а его сторонники в Польше останутся в подполье. Что касается границ, в меморандуме утверждалось, что польское правительство в изгнании не желает и думать о том, чтобы уступить «свои восточные территории Советскому Союзу, даже если в качестве компенсации получит Восточную Пруссию, Данциг, Оппельн и Силезию». Меморандум, представленный британскому правительству для Черчилля, имел то же содержание. Но в нем более полно объяснялись операции, осуществляемые нелегальными организациями в Польше, и содержались инструкции, направленные этим силам правительством в Лондоне. Вот как выглядят инструкции, изложенные в ноте Миколайчика Черчиллю от 16 ноября 1943 года. В одном из параграфов читаем: «Вступление советских войск на территорию Польши без предварительного возобновления отношений заставит правительство Польши принять политические меры против насилия над суверенитетом Польши, в то время как местной администрации и армии Польши придется продолжать работать в подполье. Правительство предупреждает, что в таком случае террористические методы Советского Союза по уничтожению польских граждан вынудят его принять меры самообороны». Чтобы подтвердить письменное изложение своей точки зрения. Миколайчик несколько раз просил Рузвельта и Черчилля о личной встрече (где-нибудь в Северной Африке или Каире) до того, как они встретятся со Сталиным. Рузвельт ответил, что это невозможно, но он надеется увидеться с Миколайчиком в Вашингтоне немного позже. Черчилль, отвечая через Идена, объяснил свой отказ опасением, что, если он встретится с Миколайчиком первым, Сталин может отменить всю конференцию. В Тегеране Рузвельт уступил Черчиллю лидирующую роль. Премьер-министр взял бразды правления после обеда 28 ноября, в первый день конференции. Он, казалось, скорее обращался к Сталину с просьбой, а не спорил с ним. По его манере общения угадывалась готовность принять решения Советского Союза. Он признал, что нет ничего важнее, чем безопасность западных границ России, и предположил, что Польша могла бы отодвинуться западнее, как солдаты, делающие два шага «строго влево». Если это будет означать, что поляки больно задевают чувства немцев, то тогда тут ничего не поделаешь, потому что Польша должна быть сильной. Намекая таким образом, что позиция британцев не будет слишком жесткой, он спрашивал Сталина, попытаются ли они отодвинуть границы. Сталин ответил утвердительно. Тогда Черчилль добавил, что парламент не уполномочил его сделать это, как и конгресс не уполномочил президента, но, по его мнению, они все трое могли бы попытаться неофициально договориться в Тегеране о политике, которую можно было бы рекомендовать полякам. Сталин осведомился, следует ли делать это без участия поляков. Черчилль ответил, что. по его мнению, следует, и этот вопрос можно обсудить с польскими лидерами после того, как они трое договорятся между собой. Идеи. присоединившийся к ним во время беседы, заметил, что ему нравится заявление Сталина о западной границе Польши по Одеру. Сталин повернулся к нему и спросил, не считает ли он, что советское правительство собирается проглотить Польшу. Идеи ответил, что не знает, сколько собираются съесть русские, а сколько оставят непереваренным. На это Сталин заявил, что русские не хотят ничего принадлежащего другому народу, хотя могли бы откусить кусок от Германии. Идеи возразил, что свой проигрыш на Востоке Польша может наверстать на Западе. Сталин ответил: «Возможно». В своей книге Черчилль так говорит о завершении этой беседы: «Затем я с помощью трех спичек продемонстрировал свою идею продвижения Польши на запад. Это понравилось Сталину, и на этой ноте наша группа на время рассталась». Рузвельт не присутствовал при этом разговоре. А когда два дня спустя за завтраком Идеи и Молотов вернулись к этому вопросу, Гопкинс предпочел промолчать. Но президент не хотел, чтобы у Сталина сложилось впечатление о его отчужденности, равнодушии или несогласии. Поэтому 1 декабря после завтрака, на котором присутствовали все трое, Рузвельт предложил Сталину продолжить разговор наедине. Когда Сталин пригласил его к себе в тот же день незадолго до новой встречи всех троих, президент начал с того, что выразил желание откровенно поговорить на тему, напрямую касающуюся внутренней политики Америки, – о Польше. Если верить американской (Болена) записи этого разговора, сделанной весьма корявым языком, президент далее объяснил, что в 1944 году в Соединенных Штатах должны состояться национальные выборы, и, хотя он предпочел бы не выставлять свою кандидатуру, ему, может быть, придется это сделать, если будет продолжаться война. В Соединенных Штатах живут шесть-семь миллионов американцев польского происхождения, и ему не хотелось бы потерять их голоса. Потом он добавил, что «…лично он согласен с точкой зрения маршала Сталина относительно необходимости восстановления Польского государства, но хотел бы, чтобы восточная граница была отодвинута дальше на запад, а западная к Одеру. Он выразил надежду на понимание маршала, что по описанным выше политическим причинам он не может участвовать ни в каком решении по этому вопросу здесь, в Тегеране, или даже следующей зимой и что сейчас он не может публично участвовать в подобных соглашениях». Сказав Сталину, что он не против общей мысли переноса границ Польши на запад, Рузвельт, как он сам позже заявил, не имел в виду какую-либо определенную границу, особенно линию Керзона. Но Сталин и Молотов поняли именно так. Во всяком случае, так они заявили в октябре, когда Черчилль посетил Москву, хотя до того Гарриман сказал Сталину (наиболее ясно в июне 1944 года, по возвращении из Вашингтона), что президент по-прежнему озадачен и озабочен ситуацией со Львовом и нефтяным регионом. Когда обнаружилось это непонимание, посол задумался, не были ли слова президента, произнесенные во время неофициальной частной беседы в Тегеране, случайно искажены при переводе. Как бы то ни было, уклонившись от этого вопроса в Тегеране, Рузвельт позволил Черчиллю и Сталину беспрепятственно отодвинуть границы новой Польши. Рузвельт не информировал Черчилля о содержании своей конфиденциальной беседы со Сталиным. А когда через несколько минут все трое собрались вместе, именно он, несмотря на желание не вмешиваться, первым заговорил о Польше, выразив надежду, что вскоре начнутся переговоры, после которых возобновятся отношения между польским и советским правительствами. Сталин грубовато спросил, с каким польским правительством должны быть проведены эти переговоры – ведь то, которое находится в Лондоне, контактирует с немцами, вместе с нацистами поносит советское правительство и убивает партизан, сражающихся с оккупантами. Он заявил, что ему хотелось бы иметь гарантии, что все эти действия прекратятся, но он не уверен, что польское правительство в изгнании когда-либо их остановит и станет тем правительством, которое нужно Польше. После критики в адрес польского правительства в Лондоне он, однако, сказал, что, если оно изменит свою политику и начнет бороться с немцами, русские будут готовы вести с ним переговоры. Дело в том, заключил он, что советское правительство является сторонником воссоздания и расширения Польши за счет Германии. Резкие слова Сталина не разрушили радостного эффекта, произведенного его заключительным заявлением. Черчилль, понимая, что он должен получить шанс стать посредником, пребывал в раздумьях, какую позицию занять по обсуждаемому вопросу о границе. Он пригласил Сталина, чтобы уточнить его мнение о будущих границах Польши. Сталин пошел ему навстречу. Полякам, заявил он, нельзя позволять захватить то, что он назвал территориями Украины и Белоруссии, – земли, возвращенные Советскому Союзу в 1939 году; советское правительство намерено придерживаться границ 1939 года, поскольку считает их справедливыми и этнографически правильными. Идеи спросил, совпадают ли они с линией Молотова – Риббентропа. Сталин ответил: называйте ее как угодно, все равно он считает ее справедливой и правильной. У Молотова нашлось еще одно возражение: граница 1939 года в основном и есть линия Керзона. Идеи возразил, что между ними есть важные различия. Молотов отрицал этот факт. Справедливости ради уточним, что в центральной части линия Керзона и та граница, о которой 8 сентября 1939 года договорились Молотов и Риббентроп, совпадают: вдоль Буга к границе Галиции. Но по линии Керзона на севере большой округ Белостока отходил к Польше, тогда как по соглашению 1939 года он отходил к Советскому Союзу. На юге (в Галиции) по договору 1939 года также уступалось еще немного территории. Достали карты, и участники конференции разделились на две самостоятельные группы, каждая из которых напряженно обдумывала свою позицию. Я не буду водить читателя по запутанным лабиринтам этой непростой дискуссии. Когда Идеи намекнул, что линия Керзона должна проходить восточнее Львова, Сталин возразил: Львов по-прежнему будет принадлежать России, а линия отодвинется на запад, к Перемышлю. Сталин был прав. Идеи, вероятно, имел в виду альтернативную пограничную линию (между Польшей и подмандатной Галицией), которая обсуждалась на Парижской мирной конференции в 1919 году. Вероятно, не выяснив до конца этот пункт, группа приступила к обсуждению западной границы Польши, начав с изучения обозначенной на карте линии Одера. Участие Рузвельта в этом разговоре ограничилось вопросом о размере территорий, затронутых изменениями границ. Когда ему ответили, он спросил Сталина, возможно ли, по его мнению, перемещение населения на добровольной основе, и Сталин ответил, что это именно так и будет. Черчилль, твердо решивший получить определенные соглашения, которые он мог бы передать полякам в Лондоне, подготовил для Сталина резюме результатов их переговоров. Новое польское государство должно было располагаться между линией Керзона (подлежащей подробному истолкованию) и Одером на западе, включая Восточную Пруссию и Оппельн. Должна ли граница на западе проходить по восточной или западной Нейсе, определено не было. Сталин сказал, что примет линию Керзона как советско-польскую границу при условии, что русские получат северную часть Восточной Пруссии, ограниченную левым (южным) берегом Немана, включая Тильзит и Кенигсберг. Это приобретение, объяснил он, даст Советскому Союзу незамерзающий порт на Балтике, а также небольшую часть немецкой территории, которую, по его мнению, он заслуживает. Черчилль в своем более позднем отчете, похоже, сказал Сталину, что это «…посадит Россию на шею Германии». Черчилль не возражал против этого дополнительного требования. Но он снова спросил: как же Львов? Сталин лишь повторил, что примет линию Керзона. Несмотря на это, Черчилль сказал, что воспринимает эту формулу как основу предложения, которое он сделает полякам в Лондоне, настоятельно посоветовав его принять. На инициативу британцев влияла тревога, что, если польское правительство в изгнании не станет участником переговоров, советское правительство может создать для него соперника-марионетку и даже расстаться с идеей восстановления независимой Польши. Президент, в соответствии с тем, что он сказал Сталину, предоставил решение проблемы русским и британцам. Это предоставило ему свободу бороться в другое время, но к этому времени, увы, борьба будет окончена. Советские войска стремительно приближались к польской границе. Слухи о намерениях Советского Союза способствовать возникновению конкурирующего правительства Польши, в котором будут преобладать коммунисты, становились все более определенными. Поэтому Черчилль, заболевший на пути из Тегерана, не стал ждать выздоровления, чтобы начать работать с польским правительством в Лондоне и заставить его установить отношения с Россией на условиях, выработанных в Тегеране. Он привлек к этой работе Идена. 20 декабря Черчилль попросил Идена завести с поляками разговор о границах на основе формулы, о которой договорились со Сталиным, и посоветовать им принять это предложение. Это, по оценкам премьер-министра, даст полякам от 300 до 400 миль в каждую сторону и 150 миль морской границы. Одна фраза из меморандума, отправленного Черчиллем Идену в качестве руководства, подошла к самой сути спорных вопросов: «Вам следует дать им понять, что, завладев нынешними немецкими территориями до Одера и твердо удерживая их, они окажут услугу Европе: ведь тогда будет создан базис дружественной политики по отношению к России и тесного сотрудничества с Чехословакией». Со временем эта позиция станет понятна. Лондонские министры в изгнании должны были превратиться в правительство, чьей потребностью и правилом было бы ладить с Советским Союзом. Польское государство существовало бы в пределах границ, охватывающих территорию, которая давно была частью Германии и с которой оно было бы вынуждено изгнать миллионы немцев. Советский Союз приобрел бы не только восточные территории, которые Польша удерживала до 1939 года (и которые, как утверждало советское правительство, на самом деле принадлежали России), но еще и немецкую территорию на севере. Таким образом, обе страны (Советский Союз и Польша) оказались бы связанными друг с другом необходимостью остерегаться попыток немцев получить обратно утраченные территории и вновь стать могущественной державой. С одной стороны, Польшу приглашали быть защитницей мира и твердо противостоять усилению власти Германии в будущем. Именно такое предложение Черчилль посоветовал Сталину сделать полякам. С другой стороны, поляки, нравится им это или нет, должны были продолжать сотрудничество с Советским Союзом, поскольку Германия, если и когда она восстановится, будет чувствовать себя оскорбленной обоими. Польша, как и в период между двумя войнами, зажатая между Германией и Советским Союзом, не любя и боясь их обоих и готовая вступить в заговор против кого-нибудь из них, никогда не будет в состоянии сохранять нейтралитет. Советское правительство полагало, что военный опыт его страны доказывает необходимость предложенного соглашения. Но если бы оно было достигнуто, Советский Союз мог бы завоевать доминирующее положение в Европе. Это бы означало, что Британскому Содружеству и Соединенным Штатам пришлось бы бороться с ним, если бы он начал злоупотреблять своей властью. Но как запретить Советскому Союзу сделать Польшу своим придатком, не повредив военному сотрудничеству? А после Тегерана не будет ли разумным отбросить страх перед Советским Союзом, надеясь, что он будет действовать в духе дружбы и сотрудничества?  Партнером в новом объединении в Центральной Европе должна была стать Чехословакия, и ее президент, Бенеш, уверял американское и британское правительства, что Советскому Союзу можно доверять. В декабре, сразу после Тегеранской конференции, он отправился в Москву и 12 декабря подписал чешско-советский договор о союзе. Бенеш считал, что все проблемы между его страной и Советским Союзом улажены. Сталин и Молотов снова и снова уверяли его, что, какие бы вопросы ни возникли, они не станут вмешиваться во внутренние дела Чехословакии. Они предложили помощь в расширении и оснащении чешских частей, находившихся тогда в России. Бенеш докладывал своим коллегам в Лондоне о достижении договоренности с Советским Союзом о том, что «…наши части всегда будут вступать на нашу территорию вместе с Красной армией; что занятие нашей территории должно быть всегда оставлено за нашей армией при условии, что ее численность окажется достаточной; что наш внутренний порядок будут уважать, а наша территория будет постепенно передаваться под управление нашей гражданской администрацией». Сталин и Молотов пообещали поддержать требования Чехословакии о границах, существовавших до войны; русская территория будет по другую сторону Карпат. Эти обещания относительно восстановления вооруженных сил Чехословакии, их возвращения в страну, сотрудничества с Красной армией, прихода к власти гражданской администрации и границ были официально выражены в дополнительном советско-чехословацком договоре относительно возможного вступления советских войск на территорию Чехословакии, подписанном 8 мая 1944 года. Случилось так, что 20 декабря, в тот самый день, когда Черчилль попросил Идена убедить поляков согласиться с договором, в общих чертах намеченным в Тегеране, Бенеш имел еще одну беседу со Сталиным. После нее он сказал Гарриману и, вероятно, Кларку Керру, что еще больше, чем раньше, уверен в готовности советского правительства начать переговоры с польским правительством в Лондоне, если оно выполнит требования Советского Союза. По словам Бенеша, оно должно устранить своих «непримиримых реакционеров», найти новых демократических лидеров и принять границу, требуемую Россией. Бенеш полагал, что, если польское правительство в Лондоне пойдет на эти уступки, советское правительство охотно заключит соглашение с Польшей, подобное тому, что оно заключило с Чехословакией. Он полагал также, что оба соглашения станут основой трехсторонней системы, которая бы защитила их всех от немецкого «Дранг нах Остен». Оно также обеспечит Польше защиту от вмешательства Советского Союза во внутренние дела Польши, так как Москве это будет не нужно. Эта оценка возможных ценных результатов советско-польского соглашения перекликалась с общим впечатлением от политики Советского Союза, которое создалось у Бенеша после бесед со Сталиным и Молотовым. До отъезда из Москвы он сказал Гарриману, что, по его мнению, советские лидеры теперь чувствуют себя в безопасности и спокойны; они верят, что революция осуществлена, а Советский Союз силен и сплочен. Поэтому у них больше нет желания «большевизировать» другие страны, и они готовы участвовать в мировых делах. Возвращаясь в Лондон, Бенеш заехал в Марракеш, где восстанавливал силы Черчилль, и рассказал ему о своем пребывании в Москве. В более позднем отчете об этой беседе Бенеш писал: «Его [Черчилля] реакция была бурной. Он считал, что поляки должны принять требования Москвы; что, приехав в Лондон, я должен сначала информировать Идена, а потом Миколайчика, а затем вместе с Иденом уговорить поляков на правах их друга тотчас же принять решение вступить в переговоры с Москвой и согласиться на предложение Сталина». Такова была следующая стадия решения польской проблемы. Разногласия из-за Польши продолжаютсяВосстановив свои силы, Черчилль вновь занял лидирующее положение. В послании Рузвельту от 6 января 1944 года он подтвердил свое намерение следовать курсу, намеченному в Тегеране. Он сказал, что собирается, вернувшись в Лондон, сделать все возможное, чтобы заставить польское правительство «…принять территориальные предложения Советского Союза, выработанные в Тегеране, а потом заявить о своей готовности защищать границу, проходящую по Одеру, как бастион, от любой агрессии Германии против России, а также всемерно поддержать урегулирование территориальных вопросов. Это будет их долгом перед европейскими державами, которые дважды их спасали». Но в течение следующих нескольких недель напряжение возросло настолько, что менее решительный человек, чем Черчилль, был бы обескуражен. Польское правительство в Лондоне менее всего думало о своем долге перед Европой, а поглощено было проблемой своего выживания и положением в Европе. Оно по-прежнему было полно решимости вернуть себе большую часть, если не всю территорию, которой Польша обладала в период между войнами, и часть Германии на западе. Оно считало, что Польша вправе выйти из войны более крупной и свободной державой, и твердо решило не менять своей политической окраски и не связываться с Советским Союзом. Не посоветовавшись ни с британцами, ни с американцами, 5 января польское правительство в Лондоне обратилось к полякам, напомнив им об их правах и обязанностях, и в то же время опубликовало заявление Объединенным Нациям, затрагивающее большую часть вопросов, поднятых в обращении. В этом заявлении утверждалось, что соглашение с Советским Союзом крайне желательно, но не упоминалось о цене. В нем утверждалось, что в ближайшее время Польша будет господствовать на освобожденной территории, и от Советского Союза ожидается уважение к правам и интересам Польской Республики и ее граждан. В нем говорилось и о том, что польским подпольщикам 27 октября уже приказано более интенсивно вести борьбу против немцев и избегать каких-либо конфликтов с советскими войсками, входящими в Польшу, и напротив – сотрудничать с советскими командующими «…в случае возобновления польско-советских отношений». Бенеш, поинтересовавшись мнением Идена по этому вопросу, 10 января попытался убедить Миколайчика, что, опубликовав такое заявление, его группа совершила неверный шаг и что лучше принять требования Сталина. Из ответа Миколайчика стало ясно: он не разделяет мнения некоторых членов своей группы, будто Россия в конце войны будет обессилена, и признает необходимость скорейшего заключения какого-либо соглашения с Советским Союзом. Но он добавил, что не уверен, удастся ли ему преодолеть возражения своих коллег, даже если он, наступив себе на горло, согласится с предлагаемыми границами послевоенной Польши. Советские власти только через неделю удостоили вниманием вызывающее заявление польского правительства в Лондоне. В течение этой недели войска Красной армии пересекли бывшую границу Польши. В полночь 11 ноября Молотов пригласил к себе Гарримана и Балфура (дежурившего в британском посольстве в Москве в отсутствие Кларка Керра). Он вручил им копии заявления Советского Союза, заметив, что, «поскольку кто-то еще говорит о Польше, с нашей стороны было бы ошибкой промолчать». Советский Союз ответил на заявление Польши гневной отповедью. Он обвинял польское правительство в неверной трактовке вопроса о границах. Правильная точка зрения, утверждалось в его заявлении, заключается в том, что границы 1941 года установлены в соответствии с желаниями людей, живущих на Западной Украине и в Западной Белоруссии. Утверждалось, что более ранняя граница была навязана силой и несправедлива по отношению к этим народам и к Советскому Союзу. Советское правительство, говорилось в нем далее, хочет видеть сильную и независимую Польшу, с которой у него могли бы сложиться дружеские отношения; и если польский народ захочет войти в союз для взаимной помощи в борьбе против немцев, это можно сделать, если Польша присоединится к советско-чешскому соглашению. Но эта новая Польша должна быть возрождена не захватом украинских и белорусских земель, а стремлением к возвращению польских земель, находящихся под управлением Германии. Вот точный текст советского предложения: