|

||||

|

|

Глава 4 Геометрия природы

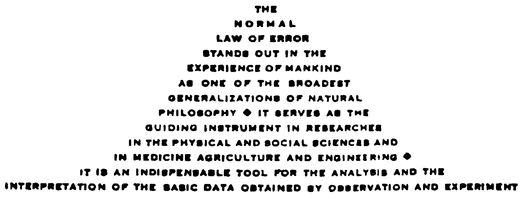

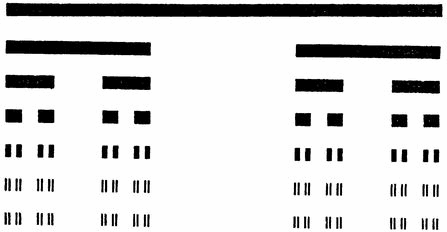

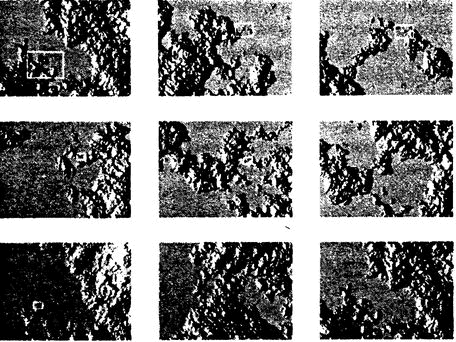

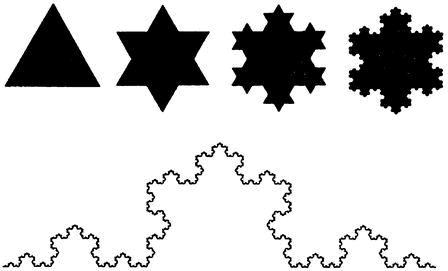

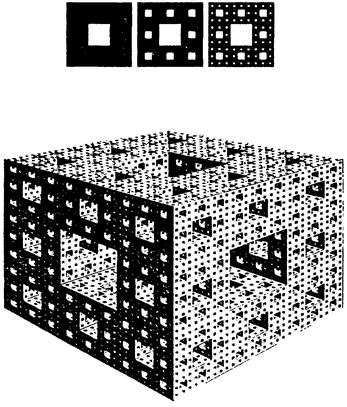

Бенуа Мандельбро довольно долго и скрупулезно создавал свою мысленную картину мира. В 1960 г. она представляла собой лишь смутный, расплывчатый образ, слабый намек на законченную идею. Однако, увидев ее на доске в офисе Хендрика Хаутхаккера, Мандельбро сразу узнал то, что вынашивал годами. Сотрудник исследовательского отдела корпорации IBM, в математике он был мастером на все руки. В числе прочего Мандельбро занимался экономикой — изучал распределение крупных и малых доходов в финансовой сфере. Хаутхаккер, профессор экономики в Гарварде, пригласил его на беседу. Прибыв в Литтауэровский центр, величественное здание факультета экономики, молодой математик обнаружил плоды своих изысканий на грифельной доске, где их запечатлела нетвердая старческая рука. «Как здесь оказалась моя диаграмма? — изумился Мандельбро, пряча досаду. — Это что, материализация идей?» Профессор, однако, не мог взять в толк, о чем говорит гость. Диаграмма не имела ничего общего с распределением доходов — она отражала изменение цен на хлопок за последние восемь лет.  Рис. 4.1. Колоколообразная кривая Впрочем, и сам Хаутхаккер усматривал нечто странное в своем графике. Экономисты всегда считали, что цены на хлопок варьируются как предсказуемым, так и совершенно случайным образом. Долгое время уровень их определялся реальными событиями в экономике: подъемами и спадами в легкой промышленности Новой Англии, освоением новых зарубежных рынков. Краткосрочные колебания носили в той или иной степени случайный характер. Данные Хаутхаккера противоречили его ожиданиям: наблюдалось слишком много больших скачков. Конечно, в большинстве своем ценовые изменения были незначительными, однако соотношение между большими и малыми скачками оказалось не столь высоким, как ожидал профессор. Вероятность подобных событий падала не слишком быстро, и функция, описывающая ее, имела длинный «хвост». Стандартной моделью указанных вариаций всегда являлась колоколообразная кривая: вблизи ее максимума значения измеряемой величины стремятся к некоторому среднему, а слева и справа от вершины плавно спадают. Эта кривая, называемая функцией Гаусса или функцией нормального распределения отклонений, в среде статистиков столь же ходовой инструмент, как стетоскоп — у врачей. Она проясняет природу случайности. Дело в том, что при изменении параметров любых объектов, изучаемых науками о природе и обществе, измеряемые значения с большей вероятностью стремятся к некоторой средней величине, удаление от которой происходит медленно и плавно. Как говорилось выше, функция Гаусса — весьма полезный инструмент, но даже она не всегда помогает проложить дорогу в дебрях экономики. Как выразился лауреат Нобелевской премии Василий Леонтьев, «ни в одной из эмпирических сфер исследования столь эффективный статистический аппарат не используется со столь неопределенными результатами». Построенный Хаутхаккером график никак не желал принимать форму функции нормального распределения. Вместо этого кривая ценовых изменений приобретала очертания, которые Мандельбро начал распознавать в графиках удивительно далеких, несопоставимых друг с другом явлений. В отличие от других математиков, при столкновении с требующими ответа вопросами он прислушивался к своей интуиции, доверял своему нюху на модели и формы. Не полагаясь на анализ, он верил образам, что зрели в сознании. В нем крепло убеждение, что течение случайных, стохастических процессов подчиняется особым законам. Вернувшись в огромный исследовательский центр корпорации IBM, Мандельбро внес информацию Хаутхаккера о ценах на хлопок в компьютерную базу данных, а позже обратился в Министерство сельского хозяйства с просьбой выслать дополнительные сведения, восходящие к 1900 г. Переступив порог компьютерной эры, экономисты, как и ученые других областей, с восторгом осознали, что могут собирать, обрабатывать и группировать данные в масштабах, доселе невиданных. Далеко не вся информация, впрочем, была доступна, а уже полученную нужно было привести к виду, подходящему для компьютерной обработки. К тому же время быстрых решений еще только-только настало, так что исследователи, посвятившие себя сложным дисциплинам, предпочитали пока накапливать миллионы единиц информации. Экономисты, как и биологи, имели дело с миром живых существ, обладавших волей. Они изучали, наверное, самый труднопостижимый объект на всем белом свете. По крайней мере, экономическая среда исправно поставляла числовые данные. По мнению Мандельбро, цены на хлопок, аккуратно и непрерывно фиксируемые в течение века или дольше, представляли собой идеальный массив информации. Хлопок принадлежал к миру купли-продажи, миру с централизованным рынком и единой бухгалтерией, — ведь на рубеже веков весь хлопок с Юга шел через Нью-Йоркскую товарную биржу в Новую Англию, и цены, скажем, в Ливерпуле, увязывались с нью-йоркскими. Хотя экономисты не многого добились в анализе товарных или биржевых цен, это отнюдь не означало, что не существует фундаментальных теорий ценообразования. Напротив, все ученые имели свой взгляд на данный вопрос. В частности, многие были убеждены, что небольшие случайные скачки цен не имеют ничего общего с долговременными ценовыми тенденциями. Быстрое изменение цены трактовали как случайность, взлеты и падения котировок в течение одного биржевого дня воспринимались как помехи, досадные, но непредсказуемые, а потому не заслуживающие внимания, а вот долгосрочные ценовые колебания — совсем другое дело. Они формируются месяцами, годами, десятилетиями под влиянием макроэкономических факторов, которые дают ключ к анализу динамики цен. Итак, с одной стороны — мельтешня кратковременных флуктуаций, с другой — сигналы долгосрочных изменений. Так получилось, что в картине мира по Мандельбро не нашлось места дихотомии. Вместо того чтобы отделить небольшие изменения от ощутимых, воображение свело их воедино. Ученый не отдавал предпочтения ни мелкому, ни крупному масштабу, ни дням, ни десятилетиям — его интересовала целостная картина. Он весьма отдаленно представлял, как передать на бумаге то, что рисовалось ему в мыслях, однако верил, что во всем происходящем должна присутствовать некая симметрия — даже не правого и левого, верхнего и нижнего, а скорее симметрия крупных и мелких масштабов. И действительно, когда Мандельбро на компьютере проанализировал информацию об изменении цен на хлопок, ожидаемые им потрясающие результаты не заставили себя ждать. Точки, которые не желали ложиться на кривую нормального распределения, обнаруживали странную симметрию, иначе говоря, каждый отдельно взятый скачок цены был случайным и непредсказуемым, однако последовательность таких изменений не зависела от масштаба. Кривые, изображавшие дневные скачки, и те, что воспроизводили месячную динамику, прекрасно соответствовали друг другу. Неужели степень вариативности за неспокойные шестьдесят лет, на которые выпало две мировые войны и Великая депрессия, осталась неизменной? Невероятно… Внутри самых, казалось бы, хаотичных нагромождений информации скрывался поразительный порядок. Поразительный настолько, что Мандельбро задавался вопросом: какой еще закон сохранил бы свою силу, будь он приложен к столь произвольной выборке данных? Почему одна и та же закономерность оказывается одинаково справедлива и для распределения доходов, и для динамики цен на текстильное сырье? По правде говоря, Мандельбро не мог похвастаться солидной экономической подготовкой, как и обширным кругом знакомств в среде экономистов. Когда он подготовил к публикации статью о своих открытиях, преамбулу к ней написал один из его студентов, переложивший идеи учителя с языка математики на язык экономики. А неугомонный Мандельбро уже занялся другой проблемой. Впрочем, он сохранил решимость изучать феномен масштабирования. Это явление, как полагал ученый, несло на себе печать тайны. Спустя много лет, выступая перед студентами, Мандельбро заметил: «Часто, вспоминая все, чем раньше занимался, я спрашиваю себя, а существовал ли я вообще. Распыляясь, человек опустошает сам себя». И действительно, после работы на IBM Мандельбро пробовал себя во множестве областей, но нигде не задержался. Его всегда считали аутсайдером. Он выбрал для своих изысканий забытый всеми раздел математики и ошарашил коллег экстравагантностью подхода. Он вторгался в те сферы, где его редко привечали. Он скрывал самые грандиозные свои идеи, лишь бы добиться публикации статей. Он сохранял за собой место только благодаря снисходительности работодателей. Он совершал набеги на пограничные дисциплины и быстро ретировался, оставляя после себя обманчивые надежды и почти никогда — законченные работы. В теории хаоса Мандельбро проложил себе особый путь, ибо несмотря ни на что формировавшийся в его мозгу образ реальности превратился в начале 60-х годов из причудливой картинки в полноценное геометрическое построение. Для физиков, развивавших идеи ученых вроде Лоренца, Смэйла, Йорка и Мэя, этот «колючий» математик был досадной помехой, но предложенные им методы и язык исследований составили неотъемлемую часть зарождавшейся науки. Характеристика, данная ученым самому себе, не удивила бы никого из видевших Мандельбро в пору зрелости, когда титулы и награды его составляли уже длинный перечень. Мало кто знал, что Бенуа Мандельбро происходил из семьи эмигрантов. Он родился в Варшаве в 1924 г., в семье с литовско-еврейскими корнями. Отец его торговал одеждой, мать работала зубным врачом. Из неспокойной Польши семья в 1936 г. перебралась в Париж, где жил дядя мальчика, математик Золем Мандельбро. Когда началась война, семья, бросив нажитое и прихватив лишь несколько чемоданов, присоединилась к потокам беженцев, наводнившим дороги на юг. В конце концов она оказалась в городке Туль. Здесь Бенуа поступил в ученики к слесарю. Среди подмастерьев он выделялся высоким ростом и образованностью, из-за которой на него косо смотрели. Наступали времена тотальной слежки и животного страха. Позже память об этих годах почти выветрилась из сознания, остались лишь воспоминания о той поддержке и помощи, которую оказывали мальчику школьные учителя в Туле. Некоторые из них были известными учеными, чьи судьбы сломала война. Образование Мандельбро нельзя назвать систематическим; он сам заявлял, что никогда не знал алфавита, и, что гораздо важнее, таблицы умножения дальше пяти. Просто был щедро одарен от природы. После освобождения Парижа Мандельбро умудрился в течение месяца успешно сдать устные и письменные экзамены в Эколь Нормаль и Политехническую школу. Наряду с другими заданиями экзамены включали и проверку способностей к рисованию. Мандельбро совершенно неожиданно обнаружил в себе скрытое дарование, бойко набросав статую Венеры Милосской. На экзамене по математике, где предлагались алгебраические задачи, он компенсировал пробелы в знаниях безошибочной геометрической интуицией. Решая аналитическую задачу, Мандельбро почти всегда мог представить ее в виде некой воображаемой формы, которую можно изменить, преобразовать симметрически, сделать более гармоничной. Зачастую такие преобразования и открывали путь к решению проблемы. Когда дело дошло до физики и химии, геометрия помочь уже не могла, и оценки оставляли желать лучшего. Зато математические вопросы, на которые он ни за что не ответил бы, используя стандартную методику, вполне поддавались геометрическим манипуляциям. Эколь Нормаль и Политехническая школа были элитными учебными заведениями, не имевшими аналога в США. В общей сложности они ежегодно готовили не более трехсот выпускников, поступавших, главным образом, на работу в университеты Франции или на государственную службу. Мандельбро начал свое обучение в Эколь Нормаль, менее крупном, но более престижном из двух этих учебных заведений, однако через несколько дней перевелся в Политехническую школу, успев заодно распрощаться с Бурбаки. Бурбаки… Наверное, нигде, кроме Франции, в которой процветали авторитарные учебные заведения и сформировалась особая традиция образования, не могла появиться такая группа. Все начиналось как клуб, основанный в беспокойную пору после Первой мировой Золемом Мандельбро и горсткой беззаботных молодых математиков, которые стремились изменить французскую математическую школу. Война сыграла злую шутку с университетскими профессорами и их студентами, нарушив преемственность в академической среде и выбросив из нее целое поколение. Новобранцы намеревались заложить фундамент новой математической практики. Даже само название их группы, как выяснилось позже, было шуткой, понятной лишь узкому кругу. Что-то странно привлекательное слышалось в слове «Бурбаки». Так звали французского генерала греческого происхождения, жившего в XIX веке. Новый Бурбаки появился на свет в минуту веселья, но вскоре все оно куда-то испарилось. Члены общества встречались тайно, и даже не все их имена нам известны. Число входивших в группу ученых не менялось. Когда один из них, достигший пятидесяти лет, выходил из общества (это поставили непременным условием), оставшиеся выбирали ему замену. Общество объединяло лучших и достойнейших из математиков, идеи которых вскоре распространились по всему материку. Частично толчком к созданию группы послужили идеи Пуанкаре, выдающегося мыслителя второй половины XIX века, весьма плодовитого ученого и писателя, который, однако, невысоко ставил строгость и точность. Если точно знаешь, что идея верна, говорил Пуанкаре, зачем ее доказывать? Заложенные им основы математики представлялись членам группы довольно шаткими, и они с фанатичным упорством принялись писать огромные трактаты, пытаясь направить науку в верное русло. Центральным в их идеях являлся логический анализ: математик должен начинать с устоявшихся базовых принципов и на их основе вывести все остальные. Ученые считали математику первой из наук. Она виделась им обособленной областью знания, которая всегда остается самой собой и не может оцениваться по степени применимости к реальным физическим феноменам. Наконец, Бурбаки отвергали использование наглядных изображений, мотивируя данный тезис тем, что глаз всегда обманет математика. Иными словами, геометрии доверять не стоило. Математике надлежало быть кристально чистой, строгой и полностью соответствующей правилам. Подобную идею нельзя было назвать исключительно французской, ибо в Соединенных Штатах математики отвергали притязания физических наук так же твердо, как художники и писатели старались дистанцироваться от запросов массовой культуры. Господствовала полнейшая точность, объекты изучения математических дисциплин становились замкнутыми и независимыми, а метод — формально-аксиоматичным, не требующим доказательств. Математик мог гордиться тем, что его изыскания ровным счетом ничего не объясняли ни в реальном, ни в научном мире. Из подобного отношения к исследованиям проистекало немало пользы, что весьма ценилось учеными. Даже Стивен Смэйл, стремившийся воссоединить математику с естественными науками, глубоко верил в то, что математика должна являться самодостаточной. С независимостью и обособленностью приходила ясность, шествовавшая рука об руку с точностью аксиоматичной методы. Каждому серьезному математику понятно, что точность являет собой определяющую силу самой дисциплины, ее прочную основу, без которой науку ждет гибель. Именно точность позволяет ученому уловить направление мысли, развиваемой веками, и уверенно продолжить работу над ней. Однако требования точности обернулись неожиданными последствиями для математики XX века, избравшей свой особый путь. Ученый ищет достойную разрешения проблему и определяет, каким образом будет действовать дальше. Так получалось, что довольно часто исследователь вынужден был выбирать между двумя способами — математически строгим либо не столь корректным, зато небезынтересным с точки зрения естественных наук. Для математика выбор был ясен. Он абстрагировался от природы, и его студенты, сталкиваясь с той же проблемой, следовали по пути учителя. Нигде математическая чистота не блюлась столь строго, как во Франции. Бурбаки достигли такого успеха, о котором основатели группы не могли даже мечтать. Их принципы, стиль и язык постепенно становились нормативными. Сделавшись совершенно «неуязвимыми», они достигли абсолютного господства, распространили свое влияние на всех талантливых студентов и добивались одного успеха за другим. Группа полностью подчинила себе Эколь Нормаль, чего Бенуа не мог стерпеть. Из-за этого он покинул школу, а десятилетие спустя и Францию, переселившись в Соединенные Штаты. Через несколько десятилетий не подлежащие критике абстракции Бурбаки начнут медленно затухать в сознании математиков под влиянием шока, вызванного компьютером с его возможностью генерировать зрительно доступные образы. Но все это уже не имело значения для Мандельбро-младшего, который сразу же взбунтовался против формализма Бурбаки, потому что не мог предать свою геометрию. Творец своей собственной мифологии, Мандельбро во вступлении к книге «Кто есть кто» писал: «Наука разрушила бы саму себя, поставив во главу угла состязательность, как это происходит в спорте, и объявив одним из своих правил обязательный уход в узкоспециальные дисциплины. Те немногие ученые, которые по собственному желанию становятся „кочевниками“, исключительно важны для процветания уже устоявшихся научных отраслей». Итак, этот «кочевник» по убеждению, а также «первооткрыватель по необходимости» покинул Францию, приняв предложение Томаса Дж. Уотсона из Исследовательского центра корпорации IBM. Что случилось после этого? Ни разу за тридцать последующих лет, выведших Мандельбро из тени безвестности к славе, ни одна его работа не была принята всерьез представителями тех дисциплин, которыми он занимался. Даже математики, не злословя открыто, замечали, что кем бы ни был Мандельбро, он не их поля ягода. Находя вдохновение в малоизвестных фактах малоизученных областей истории науки, ученый медленно нащупывал собственный путь. Он занялся математической лингвистикой, рискнув истолковать закон распределения языковых единиц. (Позже он утверждал, что данный вопрос оказался в его поле зрения совершенно случайно: наткнулся на статью в книжном обозрении, которое он выудил из мусорной корзины знакомого математика, чтобы было что почитать в метро.) Изучал Мандельбро и теорию игр. Он также выработал собственный подход к экономике, писал об упорядоченности масштабов в распространении малых и больших городов и т. д. и т. п. То общее, та первооснова, что связывала все его труды воедино, оставалась еще в тени, не получив завершения. В самом начале работы на IBM, вскоре после исследования ценовых механизмов, Мандельбро столкнулся с практической задачей, в решении которой был весьма заинтересован его патрон. Инженеров корпорации ставила в тупик проблема шума в телефонных линиях, используемых для передачи информации от одной вычислительной машины к другой. Электрический ток несет информацию в виде импульсов. Инженеры прекрасно понимали, что влияние помех будет тем меньше, чем выше мощность сигнала, однако некий самопроизвольный шум никак не удавалось свести на нет. Временами он возникал, угрожая стереть часть сигнала и тем самым внести ошибку в передаваемые данные. Несмотря на то что помехи при трансляции сигнала имели случайную природу, шумы генерировались в виде кластеров. Промежутки «чистой» передачи сменялись периодами помех. Поговорив с инженерами, Мандельбро выяснил, что специалисты уже слагают о шумах легенды. Устранить помехи стандартными методами они не смогли, — чем ближе располагались пучки шума, тем более сложными виделись скопления погрешностей. Мандельбро удалось описать распределение ошибок так, чтобы точно предсказать наблюдаемые эффекты. Но все же этот феномен был в высшей степени странным! В силу определенных причин подсчитать средний уровень шумов — их среднее количество в час, минуту или секунду — представлялось невозможным. Однако модель Мандельбро работала, достаточно четко разделяя периоды передачи и периоды помех. Что это означает? Допустим, мы разбили сутки на часовые интервалы. Первый час проходит вообще без сбоев, появляющихся в следующий час, а затем исчезающих на такой же период времени. При разбиении часового промежутка с помехами на более мелкие временные интервалы, например двадцатиминутные, оказывается, что некоторые из них абсолютно чистые, в то время как в других внезапно обнаруживаются шумы. Фактически, утверждал Мандельбро — и это совершенно противоречило интуиции! — не найти временного промежутка, в течение которого распределение погрешностей станет непрерывным. Внутри каждого пучка шумов, независимо от его продолжительности во времени, всегда будут наблюдаться моменты абсолютно чистой передачи. Более того, Мандельбро обнаружил устойчивое отношение между периодами ошибок и промежутками чистой передачи. В масштабах часа или даже секунды соотношение этих двух периодов оставалось постоянным. (Однажды ученого напугали сообщением, что схема его будто бы не срабатывает. Однако выяснилось, что инженеры просто не зафиксировали кое-какие детали, решив, что они не относятся к делу.) Эти инженеры не обладали достаточными знаниями, чтобы оценить глубину мыслей Мандельбро, чего нельзя сказать о математиках. В сущности, он продублировал абстрактную конструкцию, названную последовательностью Кантора — по имени великого математика XIX века. Для ее построения необходимо начать с интервала от нуля до единицы, представленного в виде отрезка линии, а затем удалить одну его треть из середины. Останутся два крайних отрезка, которые нужно подвергнуть той же процедуре. Повторяя эту операцию до бесконечности, мы получим странную «пыль» точек, собранных в кластеры. Их бесконечно много, и они непрерывны. Мандельбро рассматривал погрешности в передаче информации как последовательность Кантора во времени. Такое в высшей степени абстрактное описание много значило для ученых, пытавшихся выработать эффективную стратегию борьбы с ошибками при передаче информации. Сделанные Мандельбро выводы подсказали, что увеличивать силу сигнала в целях устранения большего количества шумов бесполезно. Разумнее остановить выбор на сравнительно слаботочной связи, смириться с неизбежностью погрешностей и использовать стратегию дублирования сигналов для исправления ошибки. Благодаря Мандельбро инженеры корпорации изменили свои взгляды на причину шумов: раньше внезапное появление помех списывали на то, что где-то техник орудует отверткой, но построенная ученым модель доказала, что нельзя объяснять природу помех специфичными локальными явлениями.  Рис. 4.2. Множество Кантора. Начинаем с одного отрезка, у которого удаляем среднюю треть. Затем удаляем средние трети оставшихся сегментов и т. д. Последовательностью Кантора именуется «пыль» из точек, остающихся после подобных операций. Точек бесконечно много, но конечная длина каждого получившегося отрезка равна нулю. Математиков XIX века смущали парадоксы подобных конструкций. Мандельбро использовал последовательность Кантора в качестве модели возникновения помех во время передачи электрических сигналов. Свободные от шумов периоды передачи данных чередовались с промежутками, в которых внезапно возникали помехи. При ближайшем рассмотрении оказывалось, что «вспышки» ошибочной информации содержали внутри себя совершенно «чистые» промежутки. Этот феномен представлял собой пример фрактального времени. Мандельбро обнаружил, что в каждом временном масштабе, начиная от часа и заканчивая секундами, соотношение погрешностей и «чистых» сигналов постоянно. Подобные множества точек, заключил он, необходимы при моделировании прерывистости. Затем воображение Мандельбро захватила информация, почерпнутая из гидрографии, точнее — из истории Нила. Египтяне тысячелетиями наблюдали и фиксировали уровень вод и делали это совсем не из праздного любопытства, а для оценки будущего урожая и определения будущих налогов. Уровень вод великой реки варьировался чрезвычайно резко: в иные годы он поднимался довольно высоко, в другие могучий поток мелел. Мандельбро классифицировал данные о таких изменениях. Он выделил два типа эффектов, наблюдаемых также и в экономике, и назвал их эффектами Ноя и Иосифа. Эффект Ноя, или скачок, обозначает отсутствие последовательности, иначе говоря, разрыв: количественная величина может изменяться сколь угодно быстро. Экономисты полагали, что цены меняются довольно плавно в том смысле, что проходят — быстро или медленно — через все уровни, лежащие на пути от одной точки к другой. Этот образ движения, заимствованный из физики, был ложным: цены могут совершать мгновенные скачки, сменяющие друг друга с той же быстротой, с какой мелькают новости на ленте телетайпа и брокеры просчитывают в уме выгоды от возможной сделки. Мандельбро утверждал, что стратегия фондовой биржи обречена на провал, если определенные акции надо продать за 50 долларов, пока цена бумаг снижается с 60 до 10 долларов. Эффект Иосифа символизирует непрерывность. Наступят семь плодородных лет на земле египетской, и придут после них семь лет голода. Периодичность, если именно о ней идет речь в библейской легенде, понимается чересчур упрощенно, однако периоды наводнений и периоды засухи действительно настают вновь и вновь, чередуясь друг с другом. Хотя подобное кажется случайностью, но чем дольше та или иная определенная местность страдает от засухи, тем больше вероятность, что засушливые периоды повторятся. Более того, математический анализ колебаний уровня Нила выявил, что подобное постоянство наблюдалось как десятилетиями, так и веками. Два явления — скачок и непрерывность — стремятся к противоположным результатам, но сводятся к одному: тенденции в природе вполне реальны, однако способны затухать так же быстро, как и проявляться. Отсутствие последовательности, внезапные «вспышки» помех, множества Кантора — подобным явлениям не нашлось места в геометрии двух прошедших тысячелетий. Формами классической геометрии считаются прямые и плоскости, окружности и сферы, треугольники и конусы. Они воплощают могущественную абстракцию действительности, они вызвали к жизни непревзойденную философию гармонии Платона. Евклид построил на их основе геометрию, известную уже две тысячи лет, и по сей день большинство людей знакомы только с ней. Художники распознавали в таких формах идеалы красоты, астрономы составили из них Птолемееву картину мира, но для постижения истинной сложности наука нуждается в ином типе абстракции, нежели тот, что присущ классической геометрии. Как любил повторять Мандельбро, облака далеки по форме своей от сфер, горы совсем не конусы, а молния отнюдь не придерживается в своем движении прямой линии. Новая геометрия подобна зеркалу, отражающему вовсе не плавные и мягкие очертания привычной Вселенной, а неровный и шершавый контур иного мира. Зарождающуюся науку можно назвать геометрией ям и впадин, фрагментов разбитого единства, изгибов, узлов, переплетений. Пониманию сложной природы живого мира недоставало одного лишь предположения о далеко не случайном характере сложности. Истинное проникновение в глубины хаоса требовало безоговорочной веры в то, что интереснейшей чертой, например, разряда молнии является не ее направление, а скорее расположение ее зигзагов. Исследования Мандельбро претендовали на новое видение действительности, указывая на то, что различные странные формы имеют особое значение. Впадины и сплетения стоят много больше, нежели классические формы Евклидовой геометрии, зачастую являясь ключом к постижению самой сущности явлений. Что можно считать главным, скажем, в линии побережья? Мандельбро задал такой вопрос в статье «Какова длина береговой линии Великобритании?», ставшей поворотным пунктом в мышлении ученого. С феноменом береговой линии он столкнулся, изучая малоизвестную работу английского ученого Льюиса Ф. Ричардсона, вышедшую после смерти автора. Последнему удалось отыскать множество поразительных вещей, ставших впоследствии элементами хаоса. Ричардсон еще в 1920-х годах размышлял о предсказании погоды. Он изучал турбулентность в жидкостях, бросая мешок с белыми цветами в воды канала Кейп-Код, и задавался вопросом «Имеет ли ветер скорость?» в одноименной статье 1926 г. («Спрашивать о таком, на первый взгляд, глупо, но осведомленность расширяет кругозор», — писал ученый позже.) Зачарованный извивами береговых линий и государственных границ, Ричардсон проштудировал энциклопедии Испании и Португалии, Бельгии и Нидерландов и обнаружил 20-процентное отклонение истинной протяженности их общих рубежей от длины, указываемой справочными изданиями. Анализ, проделанный Мандельбро, ошеломлял. Посвященные в его результаты испытывали шок от этих умозаключений, не то до боли очевидных, не то до абсурда ложных. Как подметил ученый, на вопрос о длине береговых линий большинство людей дают один из двух стандартных ответов: «Не знаю. Это не по моей части» или «Даже не представляю. Посмотрю в энциклопедии». Длина любой береговой линии, объяснял Мандельбро, в известном смысле, бесконечно велика. Если подходить с другой стороны, ответ, конечно же, будет зависеть от величины мерки. Рассмотрим один из возможных методов измерения. Топограф, вооружась циркулем, разводит его ножки на расстояние одного ярда и измеряет им линию побережья. Полученный результат будет приблизительным, поскольку циркуль «перешагивает» изгибы и повороты, длина которых меньше ярда. Если топограф разведет ножки не так широко, скажем на один фут, и повторит процедуру, конечный результат окажется больше предыдущего. Будет «схвачено» больше деталей. Чтобы покрыть расстояние, которое ранее измерялось одним шагом циркуля, потребуется уже более трех шагов длиной в один фут. Топограф записывает новый результат и, разведя ножки на четыре дюйма, начинает трудиться заново. Подобный мысленный эксперимент показывает, как можно получить различные результаты при изменении масштаба исследования. Наблюдатель, пытающийся измерить длину береговой линии Великобритании с космического спутника, получит менее точный результат, чем тот, кто не поленится обойти все бухты и пляжи. Последний же, в свою очередь, проиграет улитке, оползающей каждый камешек. Хотя результат каждый раз будет возрастать, здравый смысл подсказывает, что он неуклонно стремится к некой конечной величине — истинной длине береговой линии. Иными словами, все измерения сойдутся в одной точке. Если бы линия побережья представляла собой одну из фигур Евклидовой геометрии, к примеру круг, применение вышеописанного метода сложения отрезков прямой линии, измеренных каждый раз с большей точностью, оказалось бы успешным. Однако Мандельбро обнаружил, что при бесконечном уменьшении меры измеряемая длина береговой линии неограниченно растет. В бухтах и на полуостровах обнаруживаются мелкие бухточки и мысики — и так вплоть до размеров крошечного атома. Лишь при достижении атомного уровня измерения подойдут к концу. Возможно…  Рис. 4.3. Фрактальный берег. Береговая линия генерирована компьютером. Детали ее не упорядочены. Однако фрактальное измерение постоянно, так что шершавости и неровности выглядят все теми же, независимо от степени увеличения. Геометрия Евклида, оперирующая длинами, ширинами и высотами, не позволяла постичь сущность неправильных форм, и Мандельбро пришло в голову отталкиваться от идеи размерности, в которой ученые усматривают гораздо больше, чем обыватели. Напомню, что мы живем в трехмерном пространстве: чтобы определить положение точки, надо задать три координаты, например долготу, широту и высоту. Оси трехмерного пространства представляют собой три взаимно перпендикулярные линии, пересекающиеся в начале координат. Это все еще территория Евклидовой геометрии, где пространство характеризуется тремя измерениями, плоскость — двумя, прямая — одним, а точка имеет нулевую размерность. Абстрактная процедура, позволившая Евклиду постичь одномерные и двухмерные объекты, может быть с легкостью применена и к явлениям повседневной жизни. Так, из чисто практических соображений карта дорог являет собой двухмерный объект — фрагмент плоскости, в котором для адекватного отражения изображаемого задействованы два измерения. Безусловно, реальные дороги трехмерны, как и все остальное, однако их высота столь трудноуловима (и в общем-то не существенна для их эксплуатации), что ее можно не учитывать. Заметим, что карта дорог остается двухмерной даже тогда, когда ее сворачивают. Так и нить всегда имеет лишь одно измерение, а частица или точка не имеют его вовсе. А сколько измерений у клубка бечевки? По мнению Мандельбро, ответ на этот вопрос зависит от уровня восприятия. С огромного расстояния клубочек представляется не более чем точкой с нулевой размерностью. Приближаясь, можно заметить, что он подобен сфере и, таким образом, характеризуется уже тремя измерениями. На еще более близком расстоянии становится различимой сама бечевка, а объект приобретает одно измерение, скрученное таким образом, что задействуется трехмерное пространство. Вопрос о числе цифр, определяющих положение точки, остается актуальным: пока мы вдалеке, нам не нужно ни одной, поскольку мы видим лишь точку; приблизившись, мы нуждаемся уже в трех, а подойдя еще ближе, довольствуемся одной, так как любое заданное положение вдоль всей длины бечевки неповторимо, независимо от того, вытянута ли она или смотана в клубок. Продвигаясь далее, к более мелким, видимым только под микроскопом деталям, обнаружим следующее: бечевка состоит из скрученных трехмерных протяженных объектов, а те, в свою очередь, — из одномерных волокон, вещество которых распадается на частицы с нулевыми измерениями. Так Мандельбро, поправ математические традиции, обратился к относительности, заявив: «Представление о том, что численный результат измерений зависит от отношения объекта к наблюдателю, вписывается в понятия современной физики и даже является их превосходной иллюстрацией». Оставив в стороне философию, мы увидим, что реальные измерения объекта оказываются отличными от его трех земных параметров. Ахиллесовой пятой выдвинутых Мандельбро аргументов оказалось то, что они основывались на слишком смутных понятиях — «издалека» и «чуть ближе». А что наблюдается в промежутке? Бесспорно, провести строгую черту, по пересечении которой клубок бечевки превращается из трехмерного объекта в одномерный, невозможно. Тем не менее у рассуждений Мандельбро была и сильная сторона: неточное определение дальности перемещений заставило по-новому взглянуть на проблему размерности. Мандельбро двигался от целочисленных размерностей 0, 1, 2, 3… к тому, что казалось невозможным, — к дробным измерениям. Представление о них было столь экстравагантным, что ученые-нематематики не столько осмысливали его, сколько принимали на веру. Тем не менее неожиданный подход оказался чрезвычайно перспективным. Дробное измерение позволяет вычислять характеристики, которые не могут быть четко определены иным путем: степени неровности, прерывистости или неустойчивости какого-либо объекта. Например, извилистая береговая линия, несмотря на неизмеримость ее «длины», обладает присущей только ей шероховатостью. Мандельбро указал пути расчета дробных измерений объектов окружающей действительности при использовании определенной методики построения форм или некоторых заданных величин. Создавая свою геометрию, он выдвинул закон о неупорядоченных формах, что встречаются в природе. Закон гласил: степень нестабильности постоянна при различных масштабах. Справедливость этого постулата подтверждается вновь и вновь. Мир снова и снова обнаруживает устойчивую неупорядоченность. Однажды зимним днем 1975 г. Мандельбро работал над своей первой монографией. Размышляя о явлении параллельных токов, он понял, что должен найти некий термин, который стал бы стержнем новой геометрии. Одолжив у сына латинский словарь, он стал перелистывать его и наткнулся на слово fractus, образованное от глагола fragere — «разбивать». Слово было созвучно английским fracture (разрыв) и fraction (дробь). Так Мандельбро придумал термин fractal (фрактал), которое вошло как существительное и прилагательное в современный английский и французский языки. Фрактал позволяет вообразить бесконечность. Представьте себе равносторонний треугольник с длиной стороны в один фут. А теперь мысленно проделайте следующую несложную трансформацию: выделите на каждой стороне треугольника среднюю треть и приставьте к ней равносторонний треугольник, длина стороны которого составляет одну треть от длины стороны исходной фигуры. Вы получите звезду Давида. Она образована уже не тремя отрезками длиной в один фут, а двенадцатью отрезками длиной в четыре дюйма, и вершин у нее не три, а шесть. Повторите операцию, прикрепив еще более маленький треугольник к средней трети каждой из двенадцати сторон. Если проделывать эту процедуру вновь и вновь, число деталей в образуемом контуре будет расти и расти, подобно тому как дробится последовательность Кантора. Изображение приобретает вид снежинки с геометрически идеальными очертаниями. Оно известно как кривая Коха. Связная линия, составленная из прямых или криволинейных участков, названа по имени шведского математика Хельга фон Коха, впервые описавшего подобный феномен в 1904 г.  Рис. 4.4. «Снежинка» Коха. «Приблизительная, но весьма удачная модель береговой линии» — так охарактеризовал ее Мандельбро. Чтобы создать подобную конструкцию, начнем с построения треугольника, каждая сторона которого равна единице. В середину каждой стороны встроим новый треугольник, уменьшенный в три раза, и повторим преобразования многократно. Длина контура полученной фигуры равна 3 ? 4/3 ? 4/3 ? 4/3… и так далее до бесконечности. Однако ее площадь все же меньше площади окружности, описанной около первоначального треугольника. Таким образом, бесконечно длинная линия очерчивает ограниченную площадь. Поразмыслив, можно заключить, что кривой Коха присущи некоторые весьма занимательные черты. Прежде всего, она представляет собой непрерывную петлю, никогда не пересекающую саму себя, так как новые треугольники на каждой стороне всегда достаточно малы и поэтому не сталкиваются друг с другом. Каждое преобразование добавляет немного пространства внутри кривой, однако ее общая площадь остается ограниченной и фактически лишь незначительно превышает площадь первоначального треугольника. Если описать окружность около последнего, кривая никогда не растянется за ее пределы. Но все же сама кривая бесконечно длинна, так же как и Евклидова прямая, стремящаяся к краям ничем не ограниченной Вселенной. Подобно тому как во время первой трансформации один отрезок длиной в один фут заменяется на четыре длиной в четыре дюйма, так же и каждое последующее преобразование умножает общую длину кривой на четыре третьих. Подобный парадоксальный итог — бесконечная длина в ограниченном пространстве — в начале XX века поставил в тупик многих математиков. Кривая Коха оказалась монстром, безжалостно поправшим все мыслимые интуитивные ощущения относительно форм и (это воспринималось как данность) не похожим на что-либо, существующее в природе. Удивительные исследования вызвали слабый отклик в научном мире. Однако несколько упрямых математиков создали иные формы, которым были присущи странные черты кривой Коха, — появились кривые Пеано, а также «ковры» и «набивки» Серпински. Для построения «ковра» нужно взять квадрат и разделить его на девять равных квадратов меньшей площади, а затем удалить центральный. Далее следует повторить операцию с восьмью оставшимися квадратами, сделав в центре каждого из них отверстие. «Набивка» представляет собой примерно то же самое, но ее составляют не квадраты, а равносторонние треугольники. Она обладает качеством, которое весьма трудно представить: любая произвольная точка является точкой разветвления, своего рода «вилкой» в структуре. Вообразить подобное сложно, пока не посмотришь на Эйфелеву башню: ее антенны, металлические связки и мачты, разветвляясь на изящные решетчатые конструкции, являют собой мерцающую сетку тончайших деталей. Эйфель, конечно же, не мог достичь бесконечности в своем творении, однако эта хитрая инженерная уловка, скрадывая тяжеловесность сооружения, не лишает его внушительности и мощи. Очень трудно постичь всю сложность бесконечности, внедряющейся в самое себя. Однако человеку с развитым пространственным воображением такое повторение структуры во все более мелких масштабах может открыть целый мир. Мандельбро исследовал подобные конфигурации, пытаясь силой разума расширить таящиеся в них возможности. Это занятие увлекало его, как игра; словно ребенок, он с восторгом любовался на поразительные изменения, которые никто не увидел и не постиг до него. Он придумывал этим диковинным конфигурациям названия: канаты, простыня, губка, пена, сгусток, набивка. Фрактальное измерение оказалось замечательным инструментом. В известном смысле степень неровности определяла способность того или иного объекта занять определенное пространство. Обычная Евклидова одномерная прямая в этом не нуждается, чего нельзя сказать о контуре кривой Коха, бесконечная длина которого теснится в ограниченном пространстве. Сама кривая являет собой уже нечто большее, чем просто линию, но все же это еще и не плоскость; она глубже одномерного объекта, но поверхностнее двухмерной формы. Используя технику, созданную математиками в начале XX века, но потом почти забытую, Мандельбро смог вполне точно описать фрактальное измерение. Для кривой Коха, например, бесконечное умножение на 4/3 дает размерность 1,2618.  Рис. 4.5. Конструкция с отверстиями. Лишь некоторые математики в начале XX века проникли в сущность объектов, созданных с помощью техники добавления или удаления бесконечного множества составляющих их частей. Внешний вид подобных конструкций казался зачастую просто чудовищным. Одной из таких фигур является ковер Серпински. Для его построения удаляют одну девятую часть из центра квадрата, затем вырезают девятые части из центров оставшихся, менее крупных восьми квадратов и т. д. Аналогом ковра в трехмерном пространстве считается губка Менгера, весьма внушительная решетка, имеющая бесконечную площадь поверхности и нулевой объем. Продолжая следовать этим путем, Мандельбро, по сравнению с другими математиками, пользовался двумя преимуществами. Во-первых, он имел доступ к вычислительной технике корпорации IBM, что помогло ему решить задачу, идеально подходящую для высокоскоростного компьютера. Подобно тому как метеорологам приходится проделывать одни и те же подсчеты для миллионов соседствующих друг с другом точек атмосферы, Мандельбро должен был вновь и вновь выполнять несложное преобразование. Компьютер мог справиться с этим без особого труда, демонстрируя порой весьма неожиданные результаты. Математики в начале XX века быстро споткнулись на сложных вычислениях, так же и для первых биологов стало серьезным препятствием отсутствие микроскопа. Воображение способно рисовать тончайшие детали, но лишь до определенной черты. Как отмечал Мандельбро, «целое столетие для математики прошло впустую, поскольку рисование не играло тогда в науке никакой роли. Рука, карандаш и линейка исчерпали себя. Будучи слишком привычными и понятными, эти средства никогда не выдвигались на передний план, а компьютера еще не существовало. Вступив в игру, я ощутил, что в ней не задействуется интуиция — разве что случайно. Интуиция, взлелеянная традиционным воспитанием, вооруженная рукой, карандашом и линейкой, посчитала новые формы весьма уродливыми и далекими от общепринятых стандартов, вводя нас в заблуждение. Первые полученные изображения весьма удивили меня, но позже во вновь конструируемых картинах проглядывали фрагменты предыдущих, и так продолжалось довольно долго. Отмечу, что интуиция не дается нам изначально. Я приучал свою интуицию воспринимать как должное те формы, которые считались абсурдными и отвергались с самого начала. И я понял, что любой может поступить точно так же». Другим преимуществом Мандельбро стала картина реальности, которую он начал выстраивать, столкнувшись с флуктуациями цен на хлопок, шумов при передаче сигналов, разливов рек. Картина эта начала приобретать отчетливость. Исследование образцов неупорядоченности в естественных процессах и анализ бесконечно сложных форм пересекались, и точкой пересечения послужило так называемое внутреннее подобие: «Фрактальный» — это прежде всего «внутренне подобный». Внутреннее подобие представляет собой симметрию, проходящую сквозь масштабы, повторение большого в малом. Таблицы Мандельбро, отражавшие изменения во времени цен и уровня рек, обнаруживали подобие, поскольку не только воспроизводили одну и ту же деталь во все более малых масштабах, но и генерировали ее с определенными постоянными измерениями. Чудовищные формы вроде кривой Коха являлись внутренне подобными потому, что выглядели все теми же даже при большом увеличении. Подобие «встроено» в саму технику создания кривых: одно и то же преобразование повторяется при уменьшающемся масштабе. Подобие легко распознается, ведь его образы витают всюду: в бесконечно глубоком отражении фигуры человека, стоящего между двумя зеркалами, или в мультфильме о том, как рыбина заглотила рыбу, которая слопала рыбку, съевшую совсем маленькую рыбешку. Мандельбро любил цитировать Джонатана Свифта: «Итак, натуралисты наблюдают, как на блоху охотятся маленькие блошки, а их, в свою очередь, кусают еще более мелкие блошки, и так далее до бесконечности». На северо-западе США землетрясения лучше всего изучать в геофизической лаборатории Ламонт-Догерти, которая размещена в нескольких ничем не примечательных зданиях, затерянных среди лесов на юге штата Нью-Йорк, к западу от реки Гудзон. Именно там Кристофер Шольц, профессор Колумбийского университета, специализировавшийся на изучении формы и строения твердого вещества Земли, впервые задумался о таком явлении, как фракталы. Математики и физики-теоретики с пренебрежением отнеслись к трудам Мандельбро. Шольц, однако, принадлежал как раз к тому типу прагматиков, ученых практического склада, которые приветствовали появление фрактальной геометрии. Имя Мандельбро он впервые услышал в 60-х годах, когда первооткрыватель фракталов еще занимался экономикой, а сам Шольц заканчивал обучение в Массачусетском технологическом институте и ломал голову над проблемой землетрясений. Еще за два десятка лет до того было выявлено, что распределение землетрясений большой и малой силы подчиняется особой математической модели, подобной той, что отражает распределение доходов в экономике свободного рынка. Это наблюдение одинаково подходило для любого района земного шара, где бы ни подсчитывали число толчков и ни измеряли их силу. Принимая во внимание, сколь беспорядочны, непредсказуемы были сотрясения земной коры во всех других отношениях, имело смысл доискаться, какие именно физические процессы обуславливают подобную регулярность. По крайней мере, так думал Шольц. Многие другие сейсмологи довольствовались констатацией факта землетрясений. Шольц не забыл имени Мандельбро, и когда в 1978 г. на глаза ему попалась богато иллюстрированная и напичканная уравнениями книга «Фракталы: форма, случайность и размерность», он купил этот труд — собрание весьма причудливых мыслей. Казалось, Мандельбро свалил туда в беспорядке все свои знания и гипотезы о Вселенной. За несколько лет эта работа и ее второе, расширенное и дополненное издание «Фрактальная геометрия природы» разошлись тиражом, какого не имела ни одна другая работа по высшей математике. Стиль изложения был темен и рождал досаду, хотя местами остроумие разбавляло сухую непроницаемость авторской манеры. Мандельбро называл свои писания «манифестом и настольной книгой». Один из немногих упрямцев, среди которых большинство составляли естественники, Шольц несколько лет размышлял над тем, какую пользу можно извлечь из книги. По выражению Шольца, «Фракталы» были «не практическим руководством, а книгой восторгов». Он, впрочем, интересовался поверхностями, а о них рассказывалось буквально на каждой странице. Так и не сумев выкинуть из головы открытия Мандельбро, Шольц попытался применить фракталы к описанию, классификации и измерению геофизических объектов. Вскоре Шольц понял, что не одинок, хотя до созыва многолюдных конференций и семинаров было еще далеко. Идеи фрактальной геометрии объединили ученых, озадаченных собственными наблюдениями и не знавшими, как их интерпретировать. Откровения фрактальной геометрии указали путь специалистам, исследовавшим слияние и распад всевозможных объектов. Ее методы как нельзя лучше подходили для изучения материалов: шероховатых поверхностей металлов, крошечных отверстий и канавок в ноздреватом старом камне, фрагментированных пейзажей зоны землетрясения. Как представлял себе Шольц, в компетенцию геофизиков входило описание поверхности Земли — поверхности, чье соприкосновение с океанами формирует береговую линию. Твердая земная кора включает в себя зоны разрывов и расселин. Сдвигов, изломов и трещин на каменном лике Земли такое количество, что именно они дают ключ к тайнам планеты. Для постижения этих тайн они значат больше, чем слагающие земную кору горные породы. Расселины пересекают поверхностный слой нашей планеты в трех измерениях, образуя то, что Шольц назвал «распадающейся оболочкой». Эта оболочка регулирует циркуляцию в земной коре воды, нефти, природного газа. Она влияет на землетрясения. Постижение свойств поверхностей представляло собой задачу первостепенной важности, но Шольц полагал, что его наука зашла в тупик. Откровенно говоря, не от чего было даже оттолкнуться. Геофизики рассматривали поверхности как рельефы — чередование выпуклостей, впадин и плоских участков. Взглянув, например, на силуэт автомашины «фольксваген»-жук, мы описали бы форму ее поверхности кривой. Эту кривую можно измерить традиционными методами Евклидовой геометрии, ее можно описать уравнением. Однако Шольц был убежден, что при таком подходе мы словно бы рассматривали поверхность в узком спектральном диапазоне, доступном нашему зрению. Это все равно что обозревать Вселенную сквозь красный фильтр — проглядывают только фрагменты, видимые при данной длине волны. Мы пропустим то, что воспринимается в других цветах, при иных длинах волн, не говоря уж о прочих частях спектра, например инфракрасном излучении или радиоволнах. В этом примере спектр соответствует масштабу. Рассматривать поверхность автомашины, используя Евклидову геометрию, значит воспринимать ее лишь с позиции наблюдателя, находящегося в десятке или сотне метров от объекта. А что он увидит на расстоянии одного или ста километров? Одного миллиметра? Одного микрона? Представьте себе, что наблюдаете поверхность земного шара из открытого космоса, с расстояния в сто километров. Линия поверхности то опадает, то вздымается, огибая деревья, бугорки, здания и — где-нибудь на автостоянке — «фольксваген». В таком масштабе автомобиль — лишь одна из многочисленных выпуклостей, неупорядоченный фрагмент. Или вообразите, что мы придвигаемся к машине все ближе и ближе, рассматриваем ее в лупу или даже в микроскоп. Сначала, по мере того как округлость бамперов и капота пропадает из поля зрения, очертания становятся более плавными. Затем проявляются бугорки на поверхности стального корпуса. Расположение их произвольно, оно кажется хаотическим. Шольц выяснил, что фрактальная геометрия снабдила науку эффективным методом описания специфичного бугристого ландшафта Земли. Металлурги обнаружили то же самое по отношению к поверхностям различных типов стали. В частности, фрактальное измерение поверхности металла зачастую позволяет судить о его прочности. Фрактальное измерение ландшафтов планеты открывает двери к постижению ее важнейших характеристик. Шольц размышлял о классической геологической формации — об осыпи на склоне горы. С большого расстояния она кажется одной из двухмерных Евклидовых форм, тем не менее геолог, приближаясь, обнаруживает, что двигается не столько по поверхности такой формы, сколько внутри нее. Осыпь распадается на валуны размером с легковую машину. Ее действительная размерность составляет уже около 2,7, поскольку каменистые поверхности, загибаясь и сворачиваясь, занимают почти трехмерное пространство, подобно поверхности губки. Фрактальные изображения незамедлительно нашли применение в целом ряде областей, связанных со свойствами контактирующих поверхностей. Например, соприкосновение автомобильных покрышек и бетона — достаточно сложный предмет для исследования, как и соединение узлов или электрических контактов в механизмах. Свойства соединенных поверхностей совершенно отличны от свойств соприкасающихся поверхностей. Различие их обуславливается характером фрактального наложения составляющих поверхности бугорков. Один из простых, но весьма важных постулатов фрактальной геометрии состоит в том, что контактирующие поверхности соприкасаются далеко не везде, — соприкосновению препятствует их бугристость, прослеживаемая в любом масштабе. Даже в скале, подвергшейся огромному давлению, при достаточно большом увеличении можно заметить крошечные промежутки, сквозь которые просачивается жидкость (Шольц назвал это «эффектом Шалтая-Болтая»). Именно поэтому никогда не удается соединить осколки разбитой чашки. Даже если они, на первый взгляд, совпадают, при большем увеличении становится видно, что беспорядочно расположенные бугорки просто не сходятся. В своей области Шольц стал известен как один из немногих, кто принял на вооружение технику фрактальных измерений. Он понимал, конечно, что некоторые коллеги считают его занятия чудачеством. Включив в название статьи термин «фрактальный», он стал ловить на себе и восхищенные, и осуждающие взгляды. Одни признавали его новатором, другие — всего лишь конъюнктурщиком, примкнувшим к модному научному направлению. Даже написание работ давалось ему мучительно трудно, так как он хотел найти понимание не только у горстки единомышленников, но и у широкого круга геофизиков, которым приходилось растолковывать основные понятия. И все же Шольц не желал отказываться от арсенала фрактальной геометрии. «Это единственная модель, которая позволит нам справиться с множеством меняющихся измерений земного шара, обеспечив математическим и геометрическим инструментарием для их описания и даже предсказания, — утверждал он. — Однажды, преодолев препятствие и вникнув в парадигму, мы сможем измерять объекты и по-новому воспринимать известные явления. Мы просто взглянем на них по-иному, словно обретя другое зрение, гораздо шире того, что имели раньше». Насколько он велик? Какова его продолжительность? Таковы, пожалуй, основные вопросы, интересующие ученого, который впервые столкнулся с тем или иным феноменом. Они настолько фундаментальны и важны для умозрительного восприятия мира человеком, что не сразу замечаешь в них некое предубеждение. Ведь эти вопросы предполагают, что размер и продолжительность — качества, зависящие от масштаба, — заключают в себе определенный смысл, помогая описать объект или классифицировать его. При описании биологом человека, а физиком — кварка использование названных категорий действительно вполне уместно. Животные, зачастую обладающие внушительными размерами, увязываются с определенными масштабами. Представьте, что человек стал вдвое больше обычного, но сохранил те же пропорции, — кости его просто разрушатся под тяжестью возросшей массы тела. Следовательно, масштаб очень важен. Раздел физической науки, имеющий дело с подземными толчками, почти не связан масштабом. Землетрясение большой силы — то же малое, только в увеличенном масштабе. Именно эта черта отличает исследование сейсмической активности от изучения животных. К организму длиной в десять дюймов нужно подходить с иной меркой, нежели к существу однодюймовой длины. Если же тварь вымахала до ста дюймов и скелет ее держит возросшую массу тела, нужна совсем иная «конструкция». Облака, подобно землетрясениям, могут быть сведены к определенному масштабу. Характерная для них беспорядочность — ее вполне можно описать в терминах фрактального измерения — совсем не меняется при изменении масштаба. Вот почему, путешествуя по воздуху, совсем не ощущаешь, насколько далеко от тебя находится то или иное облако. Даже в ясную погоду облако, проплывающее в двадцати футах от наблюдателя, может быть неотличимо от того, что находится на расстоянии, в сотню раз большем. Анализ снимков, полученных со спутников, показал инвариантное фрактальное измерение облаков, наблюдаемых на расстоянии сотен миль. Довольно сложно отделаться от привычки рассматривать явления прежде всего с точки зрения их размера и продолжительности. Однако фрактальная геометрия утверждает, что при исследовании некоторых фрагментов окружающего мира поиски присущего лишь им масштаба только отвлекают от сути. Возьмем хотя бы ураган, представляющий собой вихрь определенного размера. Однако природа не умещается в рамки людских дефиниций. Ученые-метеорологи постепенно осознают, что вихрь в воздухе образует сплошную среду, начиная от порывистого кружения мусора на тротуаре и заканчивая огромными системами циклонов, видимыми из космоса. Разделение на категории лишь сбивает с толку. Уравнения, описывающие потоки жидкости, во многих случаях применяются без оглядки на масштаб. При этом штормы небольшой силы имитируют (правда, с небольшими ограничениями) более разрушительные. Кровеносные сосуды, начиная от аорты и заканчивая капиллярами, образуют сплошную среду иного типа. Многократно разветвляясь и делясь, они становятся столь узкими, что площадь их поперечного сечения оказывается сравнимой с размерами кровяной клетки. И такие разветвления имеют фрактальную природу, напоминая своей структурой один из уродливых объектов, придуманных математиками под эгидой Мандельбро. В силу физиологической необходимости кровеносные сосуды приобрели просто удивительные свойства. Подобно тому как кривая Коха «сжимает» бесконечно длинную линию в ограниченное пространство, в системе кровообращения поверхность с огромной площадью должна вместиться в ограниченный объем. Из всех ресурсов человеческого тела кровь — один из самых дорогих, и поэтому пространство ценится на вес золота. Используя возможности фрактальных структур, природа столь эффективно сконструировала человеческий организм, что в большинстве тканей каждая клетка отделена от кровеносного сосуда не более чем тремя или четырьмя подобными ей. При всем том сами сосуды и циркулирующая по ним кровь занимают совсем небольшое пространство — около 5 % объема тела. И все же нельзя взять ни фунта, ни даже миллиграмма плоти, не пролив крови. Такая утонченная структура, которая представляет собой два взаимодействующих «древа» вен и артерий, далеко не исключение. Человеческое тело полно подобных хитросплетений. В тканях пищеварительного тракта одна волнистая поверхность «встроена» в другую. Легкие также являют пример того, как большая площадь «втиснута» в довольно маленькое пространство. У животных, имеющих легкие, способность поглощать кислород примерно пропорциональна площади дыхательной поверхности этого органа. В среднем площадь дыхательной поверхности легких человека больше площади теннисного корта. Но еще удивительнее то, как искусно природа пронизала лабиринт дыхательных путей артериями и венами. Каждому студенту-медику известно, за счет чего так велика дыхательная поверхность легких. Однако анатомия учит рассматривать этот орган лишь в одном масштабе, к примеру на уровне миллионов альвеол — микроскопических мешочков, завершающих разветвления дыхательных путей. Эта наука стремится скрыть единство сквозь масштабы. Фрактальный подход, напротив, предполагает рассмотрение структуры как целого через разветвления разного масштаба. Изучая систему кровообращения, анатомы подразделяют кровеносные сосуды на группы в зависимости от их размера: артерии, артериолы, артериальные капилляры; вены, венулы, венозные капилляры. В определенном смысле подобное разделение действительно имеет смысл, но в иных случаях оно просто ставит в тупик. А ведь истина так близко! В учебнике анатомии читаем: «При постепенном переходе от одного типа артериальных сосудов к другому иногда сложно выделить промежуточный отрезок. В переходной области некоторые артериолы имеют стенки, характерные для артерий, и наоборот. Это артериальные сосуды смешанного типа». Не сразу, а лишь десятилетие спустя после того, как Мандельбро ознакомил читающую публику со своими взглядами на физиологию, некоторые биологи-теоретики стали находить, что фрактальная организация лежит в основе устройства всего человеческого тела. Традиционное описание разветвлений в бронхах оказалось в корне неверным; фрактальное же их изображение вполне подходило под практические данные. Выяснилось, что и мочевыделительная система фрактальна по своей природе, равно как желчные протоки в печени, а также сеть специальных мышечных волокон, которые проводят электрические импульсы к сократимым мышечным клеткам сердца. Последняя структура, известная кардиологам под названием сети Гиса — Пуркине, вдохновила ученых на весьма важные исследования, в которых принимали участие как люди, имеющие здоровое сердце, так и страдающие определенными сердечными заболеваниями. Выяснилось, что некоторые сердечные недуги бывают вызваны несогласованной работой мышечных клеток левого и правого желудочков. Некоторые кардиологи, чьи мозги были повернуты в сторону хаоса, обнаружили, что спектральные характеристики сердечных сокращений подчинялись фрактальным законам, как землетрясения и экономические феномены. Это дало им повод утверждать, что единственным ключом к постижению механизма синхронизации работы сердечных клеток является фрактальное строение сети Гиса — Пуркине, лабиринта разветвляющихся путей, устроенных таким образом, что они воспроизводятся во все более мелких масштабах. Но как же удалось живому организму эволюционировать в столь сложное построение? С точки зрения Мандельбро, сложным его Можно признать лишь в контексте Евклидовой геометрии, поскольку фракталы, разветвляющиеся структуры, до прозрачности просты и могут быть описаны с помощью небольшого объема информации. Возможно, несложные преобразования, которые формируют фигуры, придуманные Кохом, Пеано и Серпински, заложены в генетическом коде человека. ДНК, конечно же, не может во всех подробностях определять строение бронхов, бронхиол, альвеол или пространственную структуру дыхательного «древа», однако она в состоянии запрограммировать на повторяющийся процесс расширения и разветвления — а ведь именно таким путем природа достигает своих целей. Когда компания Дюпона стала производить для армии США синтетический заменитель гусиного пуха, выяснилось, что своей феноменальной способностью задерживать воздух натуральный пух обязан фрактальным узлам и ответвлениям ключевого белка в структуре пуха — кератина. Мандельбро естественным образом переключился с изучения «древа» дыхательного и сосудистого на исследование самых настоящих деревьев, которые ловят солнце и противостоят ветрам, деревьям с фрактальными ветвями и листьями. А биологи-теоретики начали подумывать о том, что фрактальное масштабирование не просто широко распространенный, но универсальный принцип морфогенеза. Они утверждали, что проникновение в механизмы кодирования и воспроизводства фрактальных моделей станет настоящим вызовом традиционной биологии.

Собрав в одной книге мысли о природе и истории математики, Мандельбро снискал необычайный успех в академической среде. Он стал разъезжать с лекциями, появлялся перед публикой с неизменными лотками цветных слайдов. Он удостаивался премий и иных почестей, его имя приобрело громкую известность как в математических, так и в околонаучных кругах. Частично он был обязан такому успеху своим фрактальным картинам, которые по достоинству оценили любители прекрасного, частично тому, что многие тысячи любителей, вооружившись компьютерами, могли начать собственное исследование его Вселенной. А часть заслуги принадлежала ему самому — ведь он немало потрудился для того, чтобы имя его зазвучало громко. Мандельбро был включен в список, составленный историком науки из Гарварда Бернардом Коэном. В поисках ученых, объявивших свои исследования революционными, он годами вел летописи открытий и в итоге выявил шестнадцать имен. Среди них были современник Бенджамина Франклина шотландец Роберт Саммер, чьи идеи об электричестве звучали довольно радикально, но оказались неверны, Жан Поль Марат, известный ныне лишь тем, что сыграл зловещую роль в истории Великой французской революции, Юстус Либих, Уильям Гамильтон, Чарльз Дарвин, Рудольф Вирхов, Георг Кантор, Альберт Эйнштейн, Герман Минковский, Макс фон Лауэ, Альфред Вегенер (автор теории дрейфа материков), Комптон, Джаст, Джеймс Уотсон (первооткрыватель структуры ДНК) и Бенуа Мандельбро. Тем не менее для чистых математиков Мандельбро оставался изгоем, оспаривавшим академическую политику с неизменной резкостью. О нем, находившемся в самом зените славы, весьма нелестно отзывались коллеги, которым казалось, что Мандельбро одержим мыслью о значении собственной персоны и ее месте в истории. По их мнению, он отнюдь не отдавал должное остальным ученым, что казалось оскорбительным. Несомненно обладая в своем возрасте уже достаточным опытом в профессиональной «ереси», он оттачивал безупречность своей тактики точно так же, как и содержание научных статей. Иногда, после выхода работ, которые включали идеи фрактальной геометрии, он звонил или писал их авторам, жалуясь на отсутствие ссылок на него или его труды. Почитатели Мандельбро снисходительно относились к его самомнению, принимая во внимание сложности, с которыми он столкнулся, добиваясь признания своих исследований. «Конечно, он страдает до некоторой степени манией величия. Он невероятно самолюбив, но человеку, создающему настолько прекрасные вещи, такое прощается», — сказал один из поклонников Мандельбро. По мнению другого, «между ним и его коллегами-математиками выросла стена непонимания, и лишь для того, чтобы выжить, ему пришлось выпячивать свое эго. Если бы он не сделал этого, то никогда не достиг бы успеха». Привычка отдавать должное и требовать его в науке может стать наваждением. Мандельбро успевал и то и другое. В его книгах «я» так и лезет в глаза: Я утверждаю… Я постиг и развил… Я выполнил… Я подтвердил… Я демонстрирую… Я создал… В моих путешествиях по неизведанным или заново освоенным землям я упорно двигался вперед, стараясь первым дать имена наиболее примечательным объектам. Многие ученые не оценили подобного стиля. Их не смягчило даже то обстоятельство, что Мандельбро щедро рассыпал по тексту ссылки на предшественников, иногда, впрочем, весьма сомнительные. (Все его предтечи, язвили недруги, благополучно скончались.) Недоброжелатели считали, что это всего лишь способ поставить собственную персону во главу угла, чтобы на манер Папы Римского раздавать благословения направо и налево. Но время шло, и недоброжелатели были вынуждены прикусить языки. Ученым стало сложнее обходиться без термина «фрактал», однако, стремясь не поминать Мандельбро, они называли фрактальное измерение измерением Хаусдорфа — Безиковича. И все, особенно математики, негодовали, наблюдая вторжения Мандельбро в различные области науки и его поспешные ретирады. Ведь он оставлял после себя лишь беспочвенные утверждения и догадки, взваливая бремя доказательства на плечи других. Повод негодовать был. Если один ученый высказывает предположение, а другой доказывает его справедливость, кто сделал больше для развития науки? Стоит ли считать выдвижение гипотезы открытием? Или это лишь заявка? Математики и прежде задавались подобными вопросами, однако споры приобрели особый накал, когда появились компьютеры с их большими возможностями. Ученые, использующие вычислительные машины для постановки опытов, из теоретиков превратились в экспериментаторов, играющих по новым правилам. Они стали делать открытия, не утруждая себя доказательством теоремы — основы всякой математической статьи. Спектр вопросов, затрагиваемых в книге Мандельбро, отличался поразительной широтой. В ней детально раскрывалась история математики. Куда бы ни заводил его хаос, Мандельбро везде находил основание называть себя первооткрывателем. Не важно, что большинство читателей считали его соображения весьма туманными, а порою даже бесполезными; им приходилось признавать, что его неординарная интуиция дает толчок развитию тех областей, которые он никогда серьезно не изучал, — начиная от сейсмологии и заканчивая физиологией. Иногда подобное казалось трюкачеством, раздражало, и даже почитатели ученого порой ворчали: «Мандельбро не посягает на толковые идеи, пока их не выскажут!» Вряд ли это имеет значение, ведь физиономия гения совсем не должна нести на себе отсвет святости, как лицо Эйнштейна. Как-никак Мандельбро десятилетиями должен был поступаться собственными идеями. Ему приходилось излагать свои мысли таким образом, чтобы они никого не задевали. Он вымарывал фантастически звучащие предисловия, лишь бы статью напечатали. После выхода первого издания его книги, переведенной в 1975 г. на французский язык, ученый чувствовал, что его просто заставляют вести себя так, будто в ней не раскрывалось ничего пугающего и нового. Как раз поэтому он открыто назвал второе издание «манифестом и настольной книгой». Это был вызов политике академической среды.