|

||||

|

|

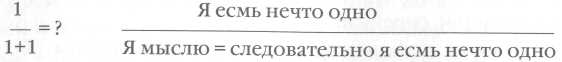

XI Борозды алетосферы Аффект существует один-единственный. Объект а и cogito. Наука и восприятие. Размножение латуз. Много воды утекло со времени нашей последней встречи — я имею в виду апрельскую встречу, а не ту, что состоялась в другом месте и где многих из вас не было. Обмен мнениями на ступенях Пантеона прошел на неплохом уровне, позволив мне в ответ на вопросы, отнюдь не беспомощные, обратить внимание на ряд моментов, заслуживающих уточнения. Именно так мне представляется дело спустя неделю. Но сразу после нашего разговора, во время беседы с тем, кто составил тогда мне компанию, меня не оставляло впечатления известной неадекватности. Даже лучшие из говоривших, чьи вопросы были до известной степени оправданными, пребывают, как мне показалось, в растерянности. Это нашло отражение в том, что даже в дружеском разговоре, где о вопросах еще не было речи, мне нашли место в определенном ряду. От места этого я отказываться не стану. Помню, что первым в этом ряду был Горгий, которому я здесь, якобы, каким-то образом вторю. Почему бы и нет? Беда в том, однако, что в устах человека, сославшегося на этого персонажа, значение которого мы теперь, возможно, недооцениваем, речь шла о ком-то, кто принадлежал истории мысли. Это и есть тот шаг назад, который представляется мне постыдным — ведь это позволяет указать любому его место, определив, насколько отстоит его мысль от того или иного из тех, кто числится по разряду мыслителей. Мне кажется, однако, что нет ничего менее, если можно так выразиться, однородного, чем этот разряд — ничего, что позволяло бы дать ему родовое определение. Мы не вправе на каком бы то ни было основании приписывать кому быто ни было функцию, которая являлась бы родовой, представляя собой мысль как таковую. Мысль не является категорией. Я сказал бы даже, что это аффект. При этом среди аффектов ей принадлежит едва ли не основное место. Сказать, что аффект имеется один-единственный, значит занять определенную позицию — позицию в мире относительно новую, по поводу которой я замечал уже, что ее необходимо соотнести со схемой, которую рисую я для вас на доске, говоря об аналитическом дискурсе. На самом деле, нарисовать ее на доске — это совсем не то же самое, что о ней говорить. Я помню, что в Венсенне, когда мне пришлось выступать там — другой случай мне не представился, но еще представится обязательно — кто-то счел нужным крикнуть, что есть, мол, реальные вещи, которые действительно всех собравшихся занимают. Он имел в виду тусовку, которая происходила тогда где-то совсем в другом месте — это там решались важные вещи, а классная доска, мол, с действительностью ничего общего не имеет. Тут он как раз ошибался. Я бы сказал даже, что если есть где-то шанс что-то такое, что именуют реальным, постичь, так это именно на этой доске. Больше того, все, что я по этому поводу могу сказать, все, что приняло форму речи, связано не с чем иным, как с тем, что написано на доске. Это факт. И доказан он изобретением, которое представляет собой наука — изобретением, которое отнюдь не состряпано, как напрасно многие полагают, на философской кухне. Метафизическая наука даже, пожалуй, более, чем физическая. Заслуживает ли наша научная физика название метафизической? Это следует еще уточнить. Уточнить же это возможно, мне кажется, исходя из психоаналитического дискурса. И в самом деле, исходя из этого дискурса, имеется только один аффект — это продукт включения говорящего существа в дискурс, возникающий постольку, поскольку этот дискурс определяет его как объект. Именно поэтому получает такую исключительную ценность картезианское cogito, если посмотреть на него по-новому — как именно, я сейчас для начала снова вам объясню. 1 Я только что говорил об аффекте, в силу которого включенное в дискурс говорящее существо оказывается определено как объект. Но обязательно надо отметить, что объект этот неименуем. Если я называю его избыт(очн)ым наслаждением, то это лишь номенклатурное обозначение. Что это за объект, представляющий собой эффект определенного типа дискурса? Об объекте этом нам неизвестно ничего — разве только что он представляет собой причину желания, то есть заявляет о себе, собственно говоря, как неудача быть. Другими словами, его нельзя определить как что-либо сущее. То, на что подобный дискурс оказывает воздействие, может, конечно, быть сущим — человеком, к примеру, или просто живым существом, смертным и обладающим полом. Отсюда делают смелый вывод, что предмет психоаналитического дискурса именно в этом — недаром ведь речь в нем все время идет о поле и смерти. Но если действительно сделать нашим исходным уровнем тот, на котором впервые открывается нам, как начальная данность, то, что выстроено как язык, вывод будет совсем иным. Когда мы имеем дело с эффектом языка, ни о каком сущем не может быть речи. Речь идет лишь о говорящем существе. Мы отправляемся не от уровня сущего, а от уровня бытия. Но и здесь нужно проявлять осторожность, остерегаясь иллюзии, будто бытие полагается именно таким образом, и не впадая в искушение уподобить все это начальному этапу диалектических построений, где фигурируют бытие и ничто. Что касается эффекта — употребим теперь здесь кавычки — «бытия», то его первый аффект дает о себе знать на уровне того, что становится причиной желания, то есть на уровне того, что мы, пользуясь нашим инструментарием, связываем с аналитиком — аналитиком как тем местом, которое я попытался определить с помощью маленьких букв, написанных на доске. Аналитик располагается именно здесь. Он выступает как причина желания. Позиция небывалая, если не парадоксальная, но принятая тем не менее психоаналитической практикой. Оценить значение этой практики можно исходя из того, что выступает под названием дискурса господина. Речь идет не о каком-то отдаленном родстве или поверхностном сходстве, речь идет об их принципиальной связи друг с другом — именно дискурсом господина аналитическая практика, собственно говоря, инициирована. Любую определенность субъект, а значит и мысль, черпают в дискурсе. В результате определенные вещи выступают наглядно: так, в дискурсе этом наступает момент, когда выясняется, кто господин. Ошибкой было бы полагать, что момент этот связан с риском. Что ни говори, а риск этот чисто мифический. Это след мифа, так и не изжитый в феноменологии Гегеля. Не является ли господином просто-напросто самый сильный? Это явно не то, что мы находим у Гегеля. Борьба за престиж и риск смерти принадлежат еще к царству Воображаемого. Что делает господин? Именно на это указывает артикуляция дискурса, которая показана на моих схемах. Он играет на том, что я назвал, в иных выражениях, кристаллом языка. Почему бы не воспользоваться омонимическими возможностями, которые предоставляет нам французский язык, где maоtre, господин, созвучно m'кtre, m'кtre а moi-mкme, глаголу быть с возвратным значением. Именно отсюда берет начало термин signifiant-m 'кtre, господствующее, владычное, означающее, орфографию второй части которого я предоставляю выбирать вам. Это означающее, единственное в своем роде, действенно лишь в силу связи своей с тем, что уже имеется, уже артикулировано заранее, так что оно не мыслимо для нас помимо означающего, которое налицо, так сказать, от века. Если это единственное в своем роде означающее, означающее-maffr-e — выбирайте орфографию сами — артикулируется на языке им предписанной практики, то это значит, что сама практика эта сплетена, соткана из того, что находится в ней покуда в неявном виде, из означающей артикуляции. Именно она лежит в основе всякого знания, даже там, где это последнее принимает поначалу форму умения. Следы первоначального присутствия этого знания находим мы даже там, где оно давно стало предметом жульничества в так называемой философской традиции — в суждениях, прививающих к этому знанию господствующее означающее. Не будем забывать, что в декартовом я мыслю, следовательно, я существую, это я мыслю и держится как раз на сомнении, на подозрительности по отношению к тому знанию, которое я только что назвал жульническим; знанию, давно переработанному вмешательством господина. Что можем мы сказать о современной науке, позволяющей нам понять место, которое мы занимаем? Я выделю здесь — по слабым, чисто дидактическим соображениям — три уровня. Это наука, за ней философия, и далее, по ту ее сторону, нечто такое, о чем разве что библейские проклятия дают нам какое-то представление. В этом году я уже уделил большое внимание тексту Осии в связи с тем, что извлек из него, опираясь на Зеллина, Фрейд. Главная ценность его не в том — хотя и это немаловажно — что он позволяет поставить под вопрос эдипов комплекс, названный мной остатком мифа в психоаналитической теории. Понадобись нам отыскать что-то такое, что воплощало бы в себе регулирующую жизнь людей стихию мифического знания — за гармоничность которого поручиться нельзя — трудно было бы, пожалуй, найти лучший пример, чем то, что Яхве, в ожесточенном неведении, обличает под именем проституции. Взгляда в эту сторону вполне достаточно, на мой взгляд, так что обращаться, как это обычно делают, к этнографическим данным, вовсе не обязательно. Этнография вызывает в головах путаницу, поскольку принимает как естественное то, что ей было собрано. Собрано как? В письменном виде, то есть как нечто искаженное, разъятое, безнадежно оторванное от той почвы, из которой она стремится его происхождение вывести. Я не хочу, конечно, сказать, что мифические знания способны лучше и полнее прояснить сущность отношений между полами. Если психоанализ и претендует на то, чтобы показать обусловленность смерти полом — хотя все, что мы знаем наверняка, это бросающаяся в глаза связь различия половсо смертью — то лишь постольку, поскольку он не слишком, правда, живо, но связно демонстрирует нам, что везде, где существо — кем бы оно ни было, пусть даже не существом вообще — оказалось пленено дискурсом, отношения между полами если и поддаются связному описанию, то лишь в форме необычайно сложной, о которой нельзя даже сказать, опосредована ли она, хотя посредники — медиа, если хотите — здесь налицо — одним из них и является как раз тот реальный продукт, который я называю избыт(очн)ым наслаждением, сиречь маленьким а. О чем же, в самом деле, свидетельствует нам опыт? О том, что мужчина желает женщину лишь постольку, поскольку ее подменяет собой объект а. А также о том, что женщина имеет дело с тем, что выражению не поддается, с тем особым, присущим ей как женщине наслаждением, что репрезентируется где-то всесилием мужчины и оказывается тем, в силу чего этот последний, преподнося себя в качестве господина, обнаруживает собственную несостоятельность. Именно из этого и надо в аналитическом опыте исходить — то, что может именоваться мужчиной, то есть человек мужского пола, самец как говорящее существо, пропадает, исчезает вследствие самого дискурса, дискурса господина, maitre- орфография ваша — поскольку мужчина вписывается в него лишь под знаком кастрации, определить которую следует, на самом деле, как лишение женщины — некой (une) женщины, которая осуществила себя в подобающем для нее означающем. Лишение женщины — вот что в плане несостоятельности дискурса означает кастрация. Ибо немыслимо, чтобы в режиме речи нашло свое выражение желание, возникшее как невозможное, которое превращает привилегированный женский объект в мать как нечто заведомо запретное. Все это лишь строгое оформление того основополагающего факта, что мифическое единение мужчины и женщины, которое можно было бы определить как сексуальное, не имеет места. Именно это и выступает на поверхность в аналитическом дискурсе — ни с каким единящим, целокупным Единым (l'Ununifiant, l'Un-tout) идентификация не имеет дела. Главная, решающая идентификация — это единичная черта, это бытие, помеченное как единица, неопределенный артикль (un). Эффект языка, а с ним и первый аффект, дает о себе знать до того, как какое бы то ни было сущее выходит на первый план — он дает о себе знать с появлением единицы, неопределенного артикля, того, что несет на себе ее метку. Именно об этом напоминают следующие формулы на доске.

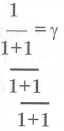

Где-то обособляется нечто такое, что когито просто-напросто маркирует, и тоже единичной чертой, — нечто такое, что можно предположить в Ямыслю, чтобы сказать Следовательно, я есмь. Уже здесь заметен эффект расщепления, сказавшийся в том, что вЯесмъ тот, который помечен единицей, вторая часть, тот, который помечен единицей, опущена — Декарт прекрасно вписывается в схоластическую традицию, освобождаясь от нее лишь акробатическим сальто, которое в качестве способа заявить о себе заслуживает всяческой похвалы. Лишь применительно к Я есмь в его первоначальной форме получает свое место Я мыслю. Вы помните, как я издавна пишу декартову формулу — Я мыслю: «Следовательно, я существую». Это Следовательно я существую представляет собою мысль. Такая запись гораздо убедительнее для характеристики знания, не выходящего за пределы пресловутого Я есмь тот, который помечен единицей, за пределы единственного, единичного, а значит, чего? — того эффекта, который и есть Я мыслю. Но и здесь остается ошибка в пунктуации, которую я в свое время исправил так — следовательно, ergo, представляющее собой не что иное, как эго, о котором идет речь, следует оставить на стороне cogito. Я мыслю следовательно: «Я существую» — вот как выглядит истинное значение этой формулы. Причина, ergo — это мысль. Начинать надо отсюда, от того, что подразумевает простейший порядок, где языковой эффект заявляет о себе на уровне появления единичной черты. Конечно, единичная черта никогда не бывает одна. Тот факт, что она повторяется — повторяется, никогда не повторяя себя — и есть, следовательно, порядок как таковой; порядок, речь о котором заходит постольку, поскольку язык уже здесь, налицо, поскольку он уже в действии. 2 Первое из наших правил состоит в том, чтобы никогда не задаваться вопросом о происхождении языка, хотя бы потому уже, что оно достаточно выясняется из его деятельности. Чем дальше мы в этой деятельности заходим, тем более его происхождение дает себя знать. Язык оказывает обратное действие — именно по мере развития обнаруживает он неудачу быть. Обращу ваше внимание — мимоходом, так как нам нужно продвинуться сегодня немного дальше — что мы можем записать это, воспользовавшись, в самом строгом смысле, той формой, которая известна была в греческой традиции с тех пор, как они начали пользоваться символической записью, то есть вышли на уровень математики. Я опираюсь здесь главным образом на Эвклида — его определение пропорции является первым и до него, то есть до текстов, которые дошли до нас под его именем, нигде не встречается — хотя кто знает, конечно, где он мог это строгое определение почерпнуть? Определение это, являющееся единственным настоящим фундаментом геометрических доказательств, фигурирует, если не ошибаюсь, в пятой книге Эвклида. Термин доказательство является здесь несколько двусмысленным. Выдвигая на первый план содержащиеся в изображении интуитивные элементы, он оставляет в тени тот факт, что Эвклид стремится, строго говоря, к доказательству чисто символического порядка, к тому ряду равенств и неравенств, который один способен подвести под пропорцию не приблизительный, а поистине доказательный фундамент логоса — слово, которое, собственно, пропорцию и означает. Забавно и показательно, что пришлось дожидаться появления так называемой серии Фибоначчи, чтобы явственно обнаружило себя то, что уже дано было в усмотрении пропорции, именуемой средним пропорциональным. Я записываю ее на доске в том виде, в котором я пользовался ей, как вы знаете, в семинаре От Другого к другому.

Романтическая традиция продолжает называть это золотым сечением и в поте лица отыскивает его во всем, что было когда-либо нарисовано и написано в красках, словно не уверенная до конца в том, что все это предназначено только для глаза. Откройте любую работу по эстетике, где затрагивается эта тема, и вы увидите, что в случаях, когда эту категорию можно к произведению применить, происходит это не потому, что художник позаботился провести диагонали заранее, а в своего рода интуиции, говорящей, что именно так будет лучше всего. Нетрудно, однако, убедиться еще кое в чем. В результате последовательного деления образуется ряд, где за 1/2 последуют 2/3 и 3/5. Вы получите таким образом числа, последовательность которых представляет собой так называемую серию Фибоначчи, где каждый последующий элемент представляет собой, как я в свое время уже отмечал, сумму двух предыдущих. Отношение между двумя последовательными членами ряда можно записать, например, следующим образом: un+1= un_, + un. Результат деления un+1/unи будет стремиться в пределе к той идеальной пропорции, которая именуется средним пропорциональным или, иначе, золотым сечением. Воспользовавшись теперь этой пропорцией как картиной того, что происходит с аффектом при последовательном повторении Я есмъ нечто одно от строки к строке, возникнет, задним числом, то, что этому служит причиной — аффект. Мы можем теперь записать этот аффект как равняется а, и ясно станет, что перед нами то же самое а, что находим мы на уровне результата, эффекта.

Эффект повторения 1, единицы, и есть а на том уровне, который обозначен у нас здесь горизонтальной чертой. Черта означает, собственно говоря, что для того, чтобы единица оказало аффицирующее воздействие, должно нечто произойти. В целом эта черта и равна как раз а. И неудивительно, что его, аффект этот, мы можем с полным правом записать под чертой в качестве эффекта — эффекта, который мыслится здесь как то, что, наоборот, вызывает к жизни причину. Именно с первым эффектом и возникает причина как причина мысленная. Это, собственно, и побуждает нас обратиться к азам математики и попробовать с их помощью четко артикулировать то, как с эффектом дискурса обстоит дело. И поскольку причина возникает в качестве мысленной, в качестве отражения следствия, именно на ее уровне соприкасаемся мы с изначальным порядком того, как обстоит дело с неудачей быть. Первоначально существо утверждает себя исходя из единичной метки, 1, а все, что за этим следует — это мечтание, как если бы она, единица эта, могла что-то объять собой, соединить в себе. Если она и способна что-то соединить, то лишь путем противопоставления, добавления к первому повторению единицы мысли о причине. Это повторение не проходит даром — в результате его возникает, на уровне а, долг языка. Тот, кто вводит в обращение собственный знак, должен за это чем-то расплачиваться. В рамках терминологии, которая призвана сообщить этому что-то историческое измерение, я нарек его в этомгоду — не в этом, на самом деле, но для вас будем считать, что в этом — именем Mehrlust. Что же в этой бесконечной артикуляции воспроизводится? Поскольку а является здесь и там, по обе стороны формулы, одним и тем же, само собой разумеется, что повторение формулы не сводится, как всякий раз ошибочно утверждают феноменологи, к бесконечному повторению я мыслю внутри Я мыслю, а выглядит следующим образом — на место Я мыслю, будь оно осуществлено, может заступить лишь Я есмъ: «Ямыслю, следовательно Я есмь». Я есмь тот, кто мыслит Следовательно я есмь, и так далее до бесконечности. Обратите внимание, что маленькое а все время отдаляется, образуя ряд, воспроизводящий в одной и той же последовательности единицы, показанные у меня справа, и только последним членом окажется маленькое а.

Обратите внимание на то удивительное обстоятельство, что если по мере роста пропорции а в каждой строчке знаменателя сохраняется, то этого оказывается достаточно для того, чтобы равенство, записанное в первоначальной формуле, осталось справедливым, то есть чтобы многоэтажная пропорция давала в результате все то же маленькое а. Что отличает этот ряд? Если я не ошибаюсь, то он просто является примером сходящегося ряда, где интервалы, будучи постоянными, наиболее велики. Одним словом, все то же маленькое а. 3 Эта формула носит, разумеется, частный характер. Она не претендует на то, чтобы окончательно выразить в четкой и выверенной пропорции то, как обстоит дело с первичным проявлением числа, то есть с единичной чертой. Она 199 призвана лишь напомнить о том, как обстоит дело с наукой в том ее виде, в котором мы ее на сегодняшний день имеем — то есть с наукой, чье присутствие в мире чревато чем-то таким, что выходит далеко за пределы любых умозрительных соображений о проистекающем из нее познании. Не следует, как-никак, забывать о том, что характерно для нашей науки не то, что она расширила и усовершенствовала наши знания о мире, а в том, что она привнесла в мир вещи, которые для нашего восприятия не имели в нем места. Науке пытаются приписать мифическое происхождение из восприятия — под тем предлогом, что та или иная философская традиция уделяла вопросу о гарантиях неиллюзорности восприятия значительное внимание. Но наука вышла не оттуда. Она вышла из того, что зародилось в эвклидовых доказательствах. Конечно, эти последние, с их привязанностью к фигуре, обладающей якобы очевидностью, остаются не вполне достоверными. Все развитие греческой математики свидетельствует о том, что зенитом ее постепенно становится манипуляция числом в чистом виде. Возьмите хотя бы метод исчерпания, предвосхищающий, уже у Архимеда, то главное, что и выступает для нас в данном случае как структура, — calculas, исчисление бесконечно малых. Нет нужды дожидаться Лейбница, который, к тому же, подходит к этому делу поначалу не слишком умело. Начатки этого исчисления мы находим в попытке воспроизвести исследование параболы, предпринятое Архимедом, уже у Кавальери — тоже в семнадцатом веке, но гораздо раньше Лейбница. Что из этого следует? Вы можете, конечно, сказать о науке, что, мол, nihilfuerit in intellectu quod non priusfuit in sensu, но что, собственно, это доказывает? Пресловутое sensus не имеет, как известно, с восприятием ничего общего. Оно присутствует в данном случае как нечто такое, что поддается счету и что сам факт подсчета немедленно рассеивает без следа. Возьмите, к примеру, то, что мы характеризуем как sensus на уровне уха и глаза — разве не сводится это к вычислению колебаний? А ведь именно благодаря этой игре чисел оказываемся мы способны воспроизводитьвибрации, не имеющие с нашими чувствами и с нашим восприятием ничего общего. Как я недавно на ступенях Пантеона уже говорил, мир, который мы издавна привыкли считать своим, оказался теперь населен, причем именно там, где мы с вами находимся, огромным числом так называемых волн, о сложном взаимодействии которых мы порой и не подозреваем. В этом как раз и проявляется присутствие и существование науки. Нельзя игнорировать это и довольствоваться, описывая то, что окружает землю, такими терминами как атмосфера, или стратосфера, или иными сферами, обширность которых обусловлена границами нашего восприятия образующих ее оболочку частиц. В нашу эпоху необходимо отдавать себе отчет в существовании того, что выходит далеко за пределы этого и является следствием — чего? Знания, успехами своими обязанного не столько фильтровке, которой оно само себя подвергает, так называемой критике, сколько смелому импульсу, полученному от уловки — уловки Декарта, конечно, хотя другие могут предпочесть что-то иное — уловки, делающей Бога гарантом истины. Если истина есть, это его забота. Мы примем ее как данность. Простая игра в истину, не абстрактная, а чисто логическая, строгая комбинаторика, требующая лишь того, чтобы были сформулированы, под названием аксиом, ее правила, чистая игра формализованной истины — вот на чем зиждется наука, не имеющая больше ничего общего с предпосылками, которые подразумевала испокон веку идея познания, то есть, иными словами, с присущей познанию молчаливой поляризацией, с той воображаемой идеальной унификацией, в которой всегда, в какие бы слова она ни облекалась — endosune, к примеру — обнаруживается отражение, образ, к тому же вечно двусмысленный, двух начал — женского и мужского. Пространство, в котором живут плоды научного творчества, приходится тогда квалифицировать не иначе, как нематерию, или невещь что. Факт, который в корне изменяет смысл исповедуемого нами материализма. Древнейшая форма самовлюбленности господина, maitre'a- записывайте это слово, как вам больше нравится-вот она: мужчина воображает, что создал женщину. Я полагаю, все вы на том или ином жизненном перекрестке с этой комичной историей на собственном опыте сталкивались. Форма, субстанция, содержание — как это ни называйте, но научная мысль призвана из пут этого мифа выпростаться. Я полагаю, мне позволено здесь, чтобы лучше выразить свою мысль, поднимать слишком толстые пласты. Впрочем, я грешу, говоря, будто таковая у меня есть, тогда как на самом деле, как все вы знаете, речь не об этом — на самом деле мысль сама себя сообщает, и, конечно же, не обходится при этом без недоразумения. Так что давайте общаться и попробуем описать превращение, обусловившее отличие науки от любой теории познания. На самом деле, такая постановка вопроса неправильна, поскольку именно благодаря научному аппарату и постольку, поскольку мы им владеем, оказывается возможным установить те ошибки, тупики и недоумения, которые в том, что выступало в качестве познания, неминуемо обнаружились — имея в виду при этом, что необходимо различать в этом познании два начала, формирующее и формируемое. Наука позволяет нам осязаемо это почувствовать, что лишний раз подтверждают те отголоски этого факта, которые мы обнаруживаем в аналитическом опыте. Чтобы объяснить это, воспользовавшись приблизительными общими терминами, возьмем, к примеру, мужское начало — как сказывается на нем его пересечение с дискурсом? Ведь дело в том, что оказавшись существом говорящим, мужчина призван свою сущность — слово, которое надо здесь понимать иронически — как-то объяснить. Лишь благодаря аффекту — и только ему — который он в силу дискурсивного эффекта испытывает — лишь постольку, иными словами, поскольку он имеет дело с феминизирующим эффектом, известным вам как маленькое а — узнает он то, что делает его тем, что он есть, то есть причину своего желания. И наоборот, на уровне пресловутого природного принципа, символом которого — в дурном смысле этого слова — всегда выступало женское начало, именно из нематерии, как я уже говорил, является пресловутая пустота — пустота чего? Если отдаленным горизонтом того нечто, о котороммы сейчас говорим, должна стать у нас женщина, то место, где созидается — операцией, а не апперцепцией — наука, можно найти в том, что можно охарактеризовать как бесформенное, лишенное формы наслаждение. На место апперцепции, пресловутой первичной данности, должен, на самом деле, заступить оперцепт. Опираясь на артикуляцию, берущую начало в означающем как таковом, наука выстраивается из чего-то такого, чего раньше просто-напросто не было. Вот что важно понять, если мы хотим разобраться, как обстоит дело — с чем? С забвением самого этого эффекта как такового. По мере расширения поля, где наука берет на себя функцию дискурса господина, для всех нас, таких, какие мы есть, остается неизвестным — по причине, которая никогда не была нам известна — до какой степени каждый из нас задан с самого начала как объект а. Я только что говорил о сферах, которыми наука — а она, что интересно, оказывается в определении того, как дело обстоит с сущим, весьма действенной — расширяясь, окружает землю, о последовательности зон, описываемых наукой по мере совершаемых ей открытий. Почему бы не сделать достоянием гласности место, где располагаются создания науки, если создания эти представляют собой не что иное, как эффект формализации истины? Как мы это место назовем? Я, наверное, уделяю этому незаслуженно много внимания, так как гордиться тут особенно нечем, но я полагаю, что поставить этот вопрос, отнюдь не номенклатурного свойства, будет полезно — вы сами увидите, почему. Речь идет о месте, вообще говоря, занятом — занятом чем? Я только что говорил о волнах. Речь идет именно о них. Ни об электромагнитных волнах, ни о каких других, никакая феноменология восприятия не дает нам ни малейшего представления и никогда, разумеется, нам бы их не открыла. Ноосферой мы это место точно называть не станем — это значило бы населить его нами самими. В данном случае нет ничего, что отстояло бы дальше от интересующего нас предмета. Зато можно, мне кажется, воспользоваться, не перегружая его философскими эмоциями, словом акцОгш и назвать нашу область, за неимением лучшего, алетосферой. Здесь главное не запутаться. Алетосфера — ее можно записать. Если у вас есть с собой маленький микрофончик, считайте, что вы к ней подключены. Поразительно то, что находясь в космическом корабле, который несет вас к Марсу, вы все равно сможете к алетосфере подключиться. Более того, когда двое или трое людей отправляются погулять на луне — поразительный структурный эффект — не случайно, поверьте мне, остаются они, совершая этот подвиг, в алетосфере. С маленькими неприятностями, которые с ними в последний момент приключились — я не имею в виду их отношения со своим средством передвижения, так с ним они, наверное, совладали бы сами — эти так называемые астронавты справились бы гораздо хуже, не сопровождай их все время маленькое а человеческого голоса. Благодаря этому сопровождению они могли позволить себе говорить одни глупости — что все, например, идет хорошо, пусть даже на самом деле все шло хуже некуда. Важно, что они оставались в алетосфере. Чтобы познакомиться с вещами, которые ее населяют, нужно время, и нам придется найти для них еще одно слово. Легко сказать, алетосфера. Мы говорим так в предположении, что моя так называемая формализованная истина уже имеет достаточно прочный статус истины на уровне, где она оперирует, на уровне оперцепции. Но что касается уровня оперируемого, того, что прогуливается, то истина остается на нем под покровом. Доказательством тому служит то, что человеческий голос, водящий нас, так сказать, на помочах, истины своей нимало не обнаруживает. Для того, чтобы дать этому название, воспользуемся аористом того же глагола, от которого, как напоминает нам один знаменитый философ, происходит и аА. f|8eia. На такие вещи вообще обращают внимание только философы, да разве еще некоторые лингвисты. Итак, мы назовем это ла-тузами (lathouses). Мир все больше и больше населяют латузы. Вас, я вижу, это забавляет — я покажу сейчас, как это слово пишется. Вы скажете, что я мог бы назвать ихлатузиями. Это сблизило бы их сусией, этим причастием, окруженным ореоломдвусмысленности. Усия — это не Другой, но это и не сущее, это что-то между ними двумя. Но это и не совсем бытие тоже, хотя очень ему близко. Говоря о женской нематерии, я даже решился бы на слово парусил. Ну, а что касается тех крошечных объектов а, что вы, выйдя отсюда, встретите на каждом углу и в каждой витрине, кишащей предметами, призванными вызвать у вас желание, то поскольку бал среди них правит нынче наука, рассматривайте их кяклатузы. Я замечаю задним числом, поскольку придумал это слово недавно, что оно рифмуется со словом ventouse, присоска. Что ж, vent, ветер в нем действительно есть, много ветра, ветер человеческого голоса. Смешно, что я только под конец нашей встречи обратил на это внимание. Если бы мужчина, желая поверить, будто соединяется со своей женой, прибегал к уловке, именуемой Богом, не так усердно, слово латуза придумали бы, наверное, уже давно. Как бы то ни было, новинка эта введена для того, чтобы к общению с ней, с латузой, вы подходили притрепетно. Ясно, что каждый имеет дело с двумя-тремя образцами этой породы. Причины ограничивать свое размножение у латузы нет. Важно знать, что получается, когда мы действительно вступаем в отношения с латузой как таковой. Идеальным психоаналитиком будет тот, кто на этот абсолютно радикальный поступок идет — зрелище того, что он делает, вызывает, по меньшей мере, тревогу. Однажды, в те времена, когда делались попытки меня подкупить, я попытался, поскольку это было частью соответствующего церемониала, высказать на этот счет кое-какие соображения. Поскольку люди, с этой монетизацией связанные, и вправду делали вид, будто их интересует, что я могу сказать по поводу подготовки психоаналитиков, то я, при полном равнодушии аудитории, озабоченной лишь кулуарными интригами, заявил им, что нет причины, по которой психоанализ мог бы вызывать тревогу. Если латуза налицо, то тревога — ведь именно с ней имеем мы дело — явно не беспредметна. Вот из чего я исходил. Нужно найти к латузе наилучший подход — это может вселить в нас некоторое спокойствие. Проблема в том, чтобы занять такую позицию, чтобы был некто, кем вы в связи с его тревогой занимаетесь и кто пожелал бы занять ту же позицию, которую вы удерживаете, или не удерживаете, или стараетесь удержать — кто пожелал бы узнать, как и почему вы ее удерживаете или, наоборот, не удерживаете. Это и будет предметом нашей следующей встречи, тему которой я могу вам назвать уже сегодня — речь пойдет об отношениях, отраженных, как всегда, на наших маленьких схемах, между бессилием и невозможностью. Невозможно, ясное дело, удерживать позицию латузы. Но невозможно не только это, есть множество других невозможных вещей — имея в виду, что мы говорим о невозможном в строгом смысле этого слова, то есть на уровне нашей формализованной истины. Речь идет о том, одним словом, что во всяком формализованном поле истины имеются такие истины, доказать которые невозможно. Именно на уровне невозможного, как вы знаете, определяю я то, что представляет собой Реальное. Если наличие аналитика реально, то именно потому, что оно невозможно. Это является неотъемлемой частью позиции латузы. Досадно лишь, что если мы хотим занять позицию латузы, необходимо действительно усвоить себе, что это невозможно. Именно по этой причине предпочитают обычно выдвигать на первый план бессилие, которое тоже существует, но занимает при этом, как я покажу вам, другое место, нежели невозможность в чистом виде. Я знаю, что здесь присутствует несколько человек, которых огорчают порою мои, как говорят — интересно, как — инвективы, оскорбления, нападки в адрес психоаналитиков. Это молодые люди, которые сами психоаналитиками не являются. Они не отдают себе отчет в том, что это с моей стороны любезность, скромные знаки признания. Я не собираюсь подвергать их слишком тяжелому испытанию. И когда я намекаю на их — то есть мое собственное — бессилие, я имею в виду, что на этом уровне мы все товарищи по несчастью и что надо так или иначе из этого положения выпутываться. Надеюсь, я заручусь таким образом их вниманием, прежде чем заговорить с ними о невозможности позиции аналитика. 20 мая 1979 года. |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |

||||

|

|

||||