|

||||

|

|

XVII Формула желания

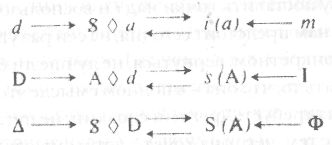

Эти три формулы я заранее пишу на доске, чтобы потом, когда мне придется к ним обращаться, чего-нибудь не забыть или не перепутать. Надеюсь, что к концу сегодняшней встречи значение их вам станет ясно Возвращаясь к тому, на чем в прошлый раз я закончил, я не без удовлетворения должен отметить, что кое-какие из моих рассуждений вызвали некоторый эмоциональный отклик — и в первую очередь те, где я, как показалось слушателям, присоединился к мнению одной женщины-аналитика, которая сочла необходимым высказать предположение, что у целого ряда пациенток анализ не следует непременно доводить до конца по той причине, что само продвижение лечения способно лишить этих субъектов того немногого, что они сами до начала анализа в своих сексуальных отношениях сумели достичь, грозит отнять у них то наслаждение, которого они с таким трудом уже сумели добиться. В итоге меня прямо спросили, готов ли я к такой формулировке присоединиться, и действительно ли может в анализе наступить момент, когда по каким-то внешним причинам, не имеющим с собственными его законами ничего общего, он должен быть остановлен. На мой взгляд, все зависит от того, что будет у нас целью анализа — не внешней его целью, а тем, чем регулируется он, если можно так выразиться, теоретически. Так, существует взгляд, согласно которому само понятие успешного развития анализа подразумевает Вопрос о развитии женщины и приспособлении ее к определенному поливалентному регистру человеческого устроения действительно является для аналитической теории моментом очень уязвимым. Чтобы сразу поставить точки над iи воспользоваться терминами, к которым нам предстоит сегодня, на сей раз употребляя их в смысле вполне конкретном, вернуться, не лучше ли будет, говоря о женщине, не путать то, что она — в полном смысле этого слова — желает, с тем, что она требует? Другими словами, не путать больше то, чего она требует, с тем, чего она хочет — в том смысле, в каком употребляем мы это слово, говоря: "Чего хочет женщина, того хочет Бог"? Эти простые напоминания о вещах если не вполне очевидных, то, во всяком случае, подтверждаемых опытом, призваны лишний раз подчеркнуть, насколько непростым является вопрос о том, что, собственно, должно в итоге анализа произойти. То, о чем я вам в прошлый раз говорил, было для нас всего лишь побочной темой. То, к чему я вас хотел подвести и к чему я вас сегодня, наконец, приведу, позволит нам вывести общую формулу, которая послужит в дальнейшем ориентиром в критической оценке нормативных идентификаций как женщины, так и мужчины. В последнюю нашу встречу я дал вам начальное представление об идентификации, которая приводит к возникновению Идеала Я — идеала, который служит одновременно исходным, поворотным и конечным пунктом того эдипова кризиса, вокруг которого психоаналитический опыт, собственно, и зародился и вокруг которого он, как бы сильны центробежные тенденции ни оказались, не перестает вращаться. Вот приблизительно к чему моя мысль сводилась. Этим, разумеется, я угодил далеко не всем, хотя в личной беседе с тем или иным из них я приведенными в лекции аргументами не ограничивался. Разве не ясно, к примеру, что по мере идентификации со своим от- цом женщина переадресует мужу все те претензии, которые выдвигала она когда-то по отношению к отцу? У Фрейда, да и у всех других авторов, этот факт обязательно выступает на первом плане. Примером, который мы привели, особенно увлекаться не стоит — ту же самую формулу обнаружили мы и во многих других обличьях. Он просто-напросто иллюстрирует тот факт, о котором я только что вам сказал — тот факт, что идентификация происходит путем усвоения означающих, характеризующих отношения одного субъекта с другим, что она покрывает и включает в себя выступление на передний план отношений желания между субъектом и какой-то третьей инстанцией. Итак, перед нами вновь субъект, S, Aбольшое и а маленькое. Где находится А большое и где а маленькое, это неважно — важно лишь, что их двое. Начну с максимы Ларошфуко, утверждавшего, что есть в мире вещи, на которые нельзя взглянуть прямо — солнце и смерть. Имеется нечто подобное и в анализе. Причем интересно, что вещи, на которые смотрят обычно все более и более косо и все более издалека, принадлежат к главным, центральным его понятиям. Одним из них является и комплекс кастрации. Посмотрите, что происходит и что успело произойти с тех пор, как Фрейд впервые на это явление обратил внимание. Комплекс этот оказался существеннейшим, решающим в формировании субъекта моментом и представляет собой явление, надо признаться, странное, до Фрейда никем не замеченное и не описанное. Главный шаг Фрейда состоял в том, что формирование субъекта было поставлено им в зависимость от совершенно определенной, конкретной, архаической, парадоксальной, вызывающей неподдельный ужас и в решающий момент приходящей угрозы — угрозы, безусловно, патогенной, но в то же время нормализующей. Угроза эта не является одиночной, изолированной, а тесно связана с так называемыми эдиповыми отношениями между субъектом, отцом и матерью — отношениями, где отец выступает как носитель угрозы, а мать как объект, на который направлено желание, от самого субъекта глубоко скрытое. Таким образом, мы с самого начала сталкиваемся с тем, что нам как раз впоследствии и предстоит прояснить — с теми трехсторонними отношениями, в которых имеет место усвоение связей со знаками отличия, на которые указывает — хотя и таинственным, при-кровенным образом, ибо знаки эти сами находятся с субъектом висключительно своеобразные отношениях — комплекс кастрации. Знаки эти находятся под угрозой, но именно их, тем не менее, предстоит субъекту воспринять себе, сделав это в связи с желанием, которое затрагивает еще одну, третью инстанцию, представляющую собой мать. В самом начале мы обнаруживаем именно это, но стоит нам это высказать, как мы оказываемся перед загадкой. Ведь сталкиваясь в жизни субъекта с этими по самой сути своей и по определению сложными отношениями, мы, практикующие психоаналитики, призваны их уловить, согласовать, выговорить. Перед нами множество форм, множество отражений, россыпи образов и сеть основополагающих связей, и все последствия их, все многообразие их обликов, все отражения их в переживаниях невротического субъекта нам предстоит постичь. Что же при этом происходит? А происходит вот что — возникает явление, которое я назвал бы психологизирующей мотивацией. Тот факт, что исследование причин и значения страха кастрации предпринимается нами в отношении того или иного конкретного индивида, влечет за собой целый ряд смещений и перестановок. Сейчас я попробую кратко их подытожить. Страх кастрации связан в первую очередь с отцом как объектом, со страхом перед отцом. Рассматривая этот страх в его последствиях, мы поневоле обращаем внимание на его связь с определенным желанием или стремлением субъекта — стремлением к телесной целостности. Тем самым заявляет здесь о себе понятие нарциссического страха. Затем — следуя в направлении так или иначе генетическом, то есть восходящем к истокам, так как происхождение всего, что разовьется в дальнейшем, мы ищем в самом индивиде — мы обнаруживаем, что на первый план выходит подтвержденный обязательным для понимания конкретных воплощений того или иного явления клиническим опытом страх перед женским половым органом. Страх этот носит двусмысленный характер: с одной стороны, орган этот выступает как место, которое для другого органа, органа-виновника, заключает угрозу, с другой — он служит моделью его, этого органа-виновника, исчезновения. И наконец, при отступлении еще дальше, к последней границе, психоаналитики, чьи имена я здесь не буду перечислять, упомянув лишь, что завершает этот ряд, как вам известно, Мелани Кляйн, пришли постепенно к итогу неожиданному и поразительному: источником страха кастрации служит не что иное, как сам фаллос — фаллос, скрытый в глубине материнского полового органа. Первоначально, таким образом, отцовский фаллос воспринимается ребенком как пребывающий внутри материнского тела — именно его страшится ребенок там встретить. Разве не поразительно зрелище появления в зеркале перед органом, над которым нависла угроза, органа, ему угрожающего — появления в форме, которая по мере восхождения к начальным ее истокам становится все более мифической? И для того, чтобы сделан оказался последний шаг, необходимо, чтобы находящийся внутри материнского органа орган отцовский рассматривался как несущий угрозу — несущий ее уже в силу того, что с самых первых проявлений у себя так называемых начальных, агрессивных, садистских устремлений, именно этот орган сделал субъект своим идеальным оружием. Все возвращается в конечном итоге к своего рода отражению фаллического органа, который рассматривается при этом как носитель сводящегося к агрессии изначального стремления. Комплекс кастрации сводится, таким образом, к обособлению изначально агрессивного частичного влечения, выступающего с этого момента в изолированном, отъединенном виде. Все усилия наших авторов направляются в результате на то, чтобы вновь включить комплекс кастрации в контекст комплекса — в тот самый контекст, из которого он вышел и которым обусловлена на глубинном уровне центральная роль его в субъективном устроении, лежащем в основе исследования неврозов — роль, которая до поры до времени игнорировалась. Однако вернуть комплексу кастрации подобающее ему место оказывается для них задачей нелегкой, и вырисовывается на поверку лишь совокупности концепций, вращающихся в порочном круге. Именно такую картину наблюдаем мы, скажем, в устроении того, что происходит, в терминологии Мелани Кляйн, на уровне раннего эдипа. Само выражение это содержит противоречие — как если бы мы говорили об эдипе доэ-диповом. Выходит, что перед нами эдип, возникший раньше, чем на сцену явились персонажи эдиповой драмы. Истолковательные означающие, которыми пользуется Мелани Кляйн, чтобы дать имя влечениям, с которыми она у ребенка, по ее мнению, встречается, принадлежат ей самой — та диалектика, которую она пытается обнаружить, имплицитно уже содержится в них. Итак, начнем все сначала и будем держаться самой сути дела. Аналитический опыт и аналитическая теория с самого начала, в том числе и у Фрейда, свидетельствуют о том, насколько существенную роль играет кастрация. Давайте же попробуем рассмотреть, что она представляет собой. Представляет собой еще до того, как становится предметом страха или переживания, до того, как становится достоянием психологии. Кастрация не является кастрацией реальной. И связана она, как мы уже говорили, с желанием — с эволюцией, развитием, созреванием желания у человеческого субъекта. Но хотя и называется она кастрацией, четко установить связь ее в комплексе кастрации с определенным органом не так-то просто. Как часто уже отмечалось, кастрация эта не относится ко всей совокупности половых органов — поэтому и принимает она у женщин форму угрозы ее половым органам не кактаковым, а в качестве чего-то другого, в качестве фаллоса. Точно так же мы можем с полным основанием спросить себя, следует ли включать в понятие комплекса кастрации у мужчины только пенис как таковой, или же пенис вместе с яичками? Споры на эту тему доказывают, собственно, лишь одно — что речь не идет в данном случае о том или ином органе. Речь идет о том, что имеет определенное отношение к органам — отношение, означающий характер которого с самого начала не вызывает сомнений. Именно означающий характер их стоит здесь на первом месте. Отметим сразу же минимум, который необходимо усвоить, чтобы определить, что представляет собой комплекс кастрации по своей сути — это связь желания с тем, что я назвал бы здесь меткой, клеймом. Чтобы желание успешно миновало определенные фазы и достигло зрелости, необходимо, как учит нас фрейдовский опыт и аналитическая теория, чтобы фаллос, место которого более чем спорно, был отмечен той особенностью, что сохранен он может быть лишь постольку, поскольку прошел через угрозу кастрации. Это и есть тот существенный и необходимый минимум, перейдя за границу которого мы оказываемся в мире синонимов, сдвигов, равноценностей — и, следовательно, неясностей. Не усвоив эти существенные характеристики, мы потеряем представление, о чем мы, собственно, говорим. Поэтому не лучше ли прежде рассмотреть связь между этими двумя полюсами — желанием и меткой — как таковую, и только затем отправиться на поиски способов, которыми связь эта может для субъекта получить воплощение? По мере того, как мы будем удаляться от нашей исходной точки, причины этой связи будут казаться все более загадочными и проблематичными, пока не исчезнут из поля зрения вовсе. На этом характере метки я буду настаивать. Ведь вне области психоанализа, во всех других случаях, где метка служит истолкованию и означиванию (и в первую очередь во всем том, что воплощает ее в ритуале, церемонии или иным общественно значимым способом), она, метка эта, служит знаком того, что лежит в основе отношений, построенных на кастрации, — отношений, возникновение которых у человеческой особи было психоанализом обнаружено. Не забудем о тех религиозных воплощениях метки, где узнается комплекс кастрации — обрезании, например. Не забудем также о ритуалах совершеннолетия, о различных формах записи, метках, татуировках, связанных с определенной жизненной фазой, которая недвусмысленно предстает в них как возведение желания на очередную, высшую ступень. Во всех этих случаях мы обязательно имеем дело с меткой или клеймом. "Ага, понятно, — скажете вы, — клеймо, о котором вы говорите, дело вполне обычное — даже пастухи в отарах пользуются индивидуальным клеймом, чтобы отличить своихягнят от чужих". Что ж, это не так уж глупо, связь тут действительно есть — хотя бы уже в том, что метка предстает как нечто трансцендентное по отношению к составу стада как таковому. Но только ли в этом дело? Конечно, обрезание действительно в каком-то смысле формирует стадо — стадо Божьих избранников. Только это ли мы имсем в виду? Разумеется, нет. Аналитический опыт, да и сам Фрейд, с самого начала дают нам понять, что существует тесная, можно сказать интимная, связь между меткой и желанием. Метка присутствует не в качестве простого знака, который мог бы распознать пастух, чью роль, кстати, в данном случае неизвестно кому приписать. В человеческом мире запечатленное меткой живое существо имеет желание — желание, которое не обходится без некоторой с этой меткой интимной связи. Мы не собираемся сразу заходить далеко, утверждая, что эта метка что-то в желании изменяет. Не исключено, что в желании уже ссамого начала имеется некое зияние, которое и позволяет этой метке на нем сказаться. Ясно одно — между тем, что характерно для человеческого желания, с одной стороны, и ролью, функцией и влиянием на него метки, с другой, существует тесная связь. Перед нами вновь противостояние означающего и желания — то самое, что служит здесь предметом нашего рассмотрения. Я не хотел бы слишком отклоняться от темы, но здесь мне хочется вставить одно маленькое замечание. Не будем забывать, что вопрос наш касается, в конечном счете, функции означающего в человеческом мире и что тема эта поднимается здесь отнюдь не впервые. Если Фрейд написал Тотем и табу, если высказать то, что он там высказал, было для него насущной, требующей своего удовлетворения потребностью, значит речь шла для него о чем-то более важном, чем случай прикладного психоанализа — обратитесь к книге Джонса, и вы убедитесь, насколько большое значение придавал Фрейд этой своей работе. Причем удовлетворение Фрейда состояло не в том, чтобы раздуть до вселенских масштабов маленькое человеческое животное, с которым он ежедневно имел дело в своем кабинете. У него нет речи о собаке небесной по отношению к собаке земной, каку Спинозы. Он рассказывает нам миф абсолютно существенный — настолько существенный, что для него это и не миф вовсе. Так о чем же эта книга, Тотем и табу, говорит нам? А говорит она нам о том, что если мы хотим в конкретных вопросах, поднятых Фрейдом в связи с переживанием эдипова комплекса у больных, что-то понять, то нам необходимо вернуться к теме убийства отца. Следуя своему методу, методу наблюдателя и натуралиста, Фрейд группирует факты и собирает в отношении интересующего его переломного момента человеческой жизни изобилие материалов, где черпает интересующую его информацию. На первый план выходят, разумеется, те моменты, где опыт его соприкасается с данными этнологии. И не беда, если данные эти оказываются несколько устаревшими. Это не имеет теперь никакого значения. Важно другое — важно, что ориентиры свои, что удовлетворяющие его ответы, что сопряжение признаков, им прослеживаемых, находит он там, где фобия сближается с темой тотема. А это, в сущности, и знаменует тот шаг, которым ставится на первый план функция означающего. Фобия как раз и является симптомом, где на первый план выходит обособленное и выступаюгцее самостоятельно означающее. Япотратил весь прошлый год, чтобы это вам объяснить, наглядно показывая, что означающее фобии может приобрести для субъекта тридцать шесть тысяч разных значений. Это своего рода ключевой пункт — означающее, которого не хватает, чтобы значения могли, хотя бы на время, вести себя поспокойнее. Без этого субъект оказывается буквально затоплен ими. Но ведь то же самое представляет собой и тотем — означающее на все случаи жизни, ключевое, то самое означающее, благодаря которому все упорядочивается, и в первую очередь получает в этом порядке свое место субъект, ибо именно в этом означающем обнаруживает он то, что он есть, и именно во имя этого тотема организуется для него все то, что находится для него под запретом. Но что же все это призвано, в конечном счете, от нас утаить, что еще за всем этим кроется? Что кроется за умерщвлением отца — тем, вокруг чего и совершается как раз тот переворот, благодаря которому юноши первобытной орды оказываются во власти того, что станет их первым законом, во власти инцестуального запрета? А кроется за ним не что иное, как тесная связь между смертью и появлением означающего. Каждый из нас прекрасно знает, что жизнь, не обинуясь, перешагивает на своем пути через трупы. Большие рыбы поедают маленьких — а то и просто убивают, не поедая. Течение жизни обезличивает все то, что ей по ходу дела предстоит упразднить, и трудно бывает сказать, чем именно отдельная смерть запоминается, если запоминание это остается в каком-то смысле неявным, если природа его, как об этом все и свидетельствует, действительно такова, что факт смерти, будь то убийство отца или убийство Моисея, стирается у индивида из памяти. Для нашего ума естественно предавать забвению то самое, что в качестве ключа, оси, стержня для него абсолютно необходимо. Чтобы отдельно взятая смерть все-таки запомнилась, какая-то связь должна быть сделана означающей — только тогда смерть эта получит в реальном, в брожении жизни, какой-то иной, особый способ существования. Ведь смерть — она не существует, есть только мертвые, вот и все. И когда они мертвы, никто из живых на них больше не обращает внимания. Чем объясняется, другими словами, та страсть, с которой писал Фрейд свою книгу, чем объясняется произведенный ею эффект взорвавшейся бомбы — то неприятие, отторжение, которым она была встречена? "Что за сказки он нам тут рассказывает? — возмущалась публика. — И вообще, откуда он взялся? С — какой стати мы должны его слушать? Мы, этнографы, ни о чем подобном никогда не слыхали". И все же книга эта стала одним из главных событий века — событием, оказавшим глубокое влияние на дух современной критической, этнологической, литературной и антропологической мысли. В чем же здесь дело? А дело здесь в том, что Фрейд сопрягает воедино две вещи — желание и означающее. Он сопрягает их в том же примерно смысле, в котором мы спрягаем глагол. И категория сопряжения этого становится у него ядром мысли о человеке, мысли, которая до Фрейда оставалась, как я бы выразился, академической. Академическим же я называю то наследие античной философии, в котором, начиная с платонизма и вплоть до стоических и эпикурейских сект, прослеживается переходящее и далее, в христианство, подспудное стремление предать забвению органическую связь желания с означающим, исключить желание из означающего, свести желание на нет, мотивировать его определенным порядком получения удовольствия, обойти то, что носит в нем характер абсолютно проблематичный, неразрешимый, по сути дела, извращенный, обойти все существенные, живые проявления человеческого желания, главной чертой которого мы должны признать не только невозможность хоть как-то его адаптировать, но и его фундаментальную извращенность и тот факт, что оно обязательно несет на себе клеймо. Что и есть та связь между желанием и меткой, желанием и знаком отличия, желанием и означающим, роль и место которой мы попытаемся теперь выяснить. Обратимся теперь ктрем формулам, написанным мною в начале занятия. Сегодня я собираюсь просто-напросто ввести их, объяснив заодно, что они значат, ибо на большее времени у нас не хватит. Формулы эти, по-моему, хороши тем, что позволят не только членораздельно сформулировать, хотя бы отчасти, ту проблему, которую я только что перед вами поставил, но и ввести в определенное русло туманные разглагольствования аналитической мысли касательно того, что остается, не забывайте, нашей главной проблемой — я имею в виду проблему желания. Начнем с уточнения буквальных обозначений. Маленькое d- это desir, желание. Большое S- sujet, субъект. Маленькое а — autre,маленький другой, другой, нам подобный, чей образ нас пленяет, притягивает, поддерживает. Именно вокруг этого образа выстраиваем мы тот первый ряд идентификаций, который я определил как идентификацию нарциссическую. На схеме ей соответствует маленькое m~ moi, собственное Я. Вторая строка касается того, о чем у меня шла речь в начале этого года, когда я пытался показать вам подспудную связь остроты — нет, не с означающим как таковым, но с речью, а именно — с требованием. Большая буква Dна схеме и означает у меня demande, требование. Следующее за ним большое А — этоАШге, большей Другой, место, местопребывание и свидетель, к которому субъект, вступая в отношения с тем или иным а маленьким, обращается как к месту речи. Здесь нет нужды напоминать о той настойчивости, с которой я давно уже, не раз к этому возвращаясь, говорю о необходимости этого Большого Другого как места членораздельной речи как таковой. В этой же строке мы видим маленькое d, aтакже, впервые, маленькое s, которое здесь, как обычно, означает у меня signifie, означаемое. Маленькое sбольшого A, s(A), обозначает то, что в Другом означено, означено с помощью означающего, то есть то, что в Другом, для Я-субъекта, приобретает достоинство означаемого — то, одним словом, что мы только что назвали знаками отличия. Именно в отношении этих знаков отличия и возникает идентификация, плодом и результатом которой является образование в субъекте большого I- Идеала Я. Уже само построение этих формул указывает на то, что пока констатация большого А в расчет не вошла, доступ к идентификации Идеала Я остается закрыт. Третья строка, как и предыдущие, призвана сформулировать в виде цепочки знаков определенную проблему. И это та самая проблема, над выражением которой я бьюсь сегодня. Дельта, ?, - это именно то, о чем мы сегодня задаемся вопросом, та пружина, которая как раз и ставит субъекта в определенную связь с означающим — субъект в его сущности, в его целокупности, субъект как то совершенно открытое, проблематичное, загадочное, на что и указывает в нем этот символ. Далее, как видите, субъект возвращается снова — на этот раз в связи с тем фактом, что желание его проходит через требование, что он его проговаривает, и что это приводит к определенным последствиям. За субъектом следует большое S- буква, здесь, как всегда, обозначающая у меня означающее. Формула демонстрирует, что большое Sперечеркнутого A, S(A), как раз и есть то самое, что осуществляет Ф, фаллос. Иными словами, фаллос — это то означающее, которое вводит в А нечто новое, но вводит исключительно в А и на уровне А Так что формула эта проливает на действие означающего определенный свет, уточняя то место, где последствия его сказываются на Другом. Вернемся теперь к тому, о чем у нас идет речь. Связь человека с желанием желанием как таковым не исчерпывается. Она отнюдь не представляет собой связь с объектом. Если бы связь с объектом была наперед устанавливаемой, никакой проблемы для анализа не было бы. Люди устремлялись бы к своим объектам точно так же, какделаетэто, по общему убеждению, большинство животных. Не существовало бы, так сказать, вторичной связи — определенного отношения человека к тому факту, что он является животным желающим; отношения, которым как раз и обусловлено то, что происходит у него на уровне, называемом нами извращением и где он самим желанием своим наслаждается. Вся эволюция желания берет свое начало в тех пережитых человеком фактах, которые мы называем мазохистскими отношениями. В порядке генетическом они выявляются первыми, но выявляются путем определенной регрессии. Отношения наиболее характерные и знаменующие момент наиболее переломный — это отношения садистские и скоптофилические. Совершенно ясно, что лишь путем редукции, путем тщательной обработки, путем задним числом проделанного искусственного разложения того, что дано нам в опыте, можем мы обособить эти отношения в виде влечений, друг друга заменяющих и друг другу эквивалентных. Что касается скоптофилических отношений, сопрягающих между собой эксгибиционизм, с одной стороны, и ву-айеризм, с другой, то они всегда имеют характер двусмысленный. Субъект видит, что его видят, и самого субъекта видят как видимого, но не просто видят, а видят в ореоле его наслаждения, в лучах того фосфоресцирующего сияния, которое исходит от него благодаря тому, что субъект этот оказывается в положении, ведущем свое происхождение от некоего незапамятного зияния, оставшегося от изначальной причастности его к объекту — положении, в котором он неизбежно воспринимает себя как нечто страдательное. Не случайно глубокое аналитическое исследование желания обнаруживает в итоге именно мазохизм — субъект воспринимает себя страдающим, воспринимает свое существование в качестве живого существа как страдание. Другими словами, он воспринимает себя как субъекта желания. В чем же проблема? Все дело в том, что человеческое желание ни к чему не сводимо и ни с чем не сообразуется. Никакой аналитический опыт с этим уже ничего не сделает. Субъект не просто удовлетворяет желание, он желанием наслаждается, причем в наслаждении его это измерение очень существенное. И было бы серьезной ошибкой упускать из виду этот основополагающий факт, который, должен признать, исследования так называемых экзистенциалистов, представивших его в определенном освещении, значительно прояснили. Чтобы то, что я здесь как могу пытаюсь сказать, получило для вас смысл, вам следует обратиться к собственному повседневному опыту, но очень подробно и во многих отношениях просто мастерски развивает эту тему на страницах книги Бытие и ничто Жан-Поль Сартр. С философской точки зрения мысль его, правда, не отличается безупречной строгостью, но литературный талант его выше всяких сомнений. Замечательно, что подобные вещи могли быть высказаны с подобным блеском лишь после того, как анализ дал, наконец, измерению желания право гражданства. Джонс, чья полезная роль и функция в анализе прямо пропорциональны степени им непонятого, очень быстро попытался сформулировать комплекс кастрации, найдя ему подходящий эквивалент. Надо прямо сказать, что в течение всей его деятельности в качестве психоаналитика и литератора фаллическое означающее оставалось для него предметом самой настоящей и неподдельной фобии. Лучшее из всего им написанного, в том числе и статья о фаллической фазе, эта вершина его творчества, как раз и посвящено, собственно, вопросу о том, с какой стати этому чертову, вечно стоящемуу нас поперек дороги фаллосу, этой штуке, к тому же столь ненадежной, приписывать какое-то привилегированное значение, в то время как вокруг найдутся вещи ничуть не менее интересные — влагалище, например. И он, этот человек, действительно прав. Совершенно ясно, что предмет этот не менее интересен, чем фаллос — что-что, а это мы знаем. Удивляет Джонса лишь то, что у предметов этих совершенно разные функции. Впрочем, он был обречен на непонимание, обречен с того самого момента, когда, делая свой первый ход и пытаясь выяснить, что же именно означал у Фрейда комплекс кастрации, он чувствует потребность найти этому комплексу эквивалент, вместо того, чтобы, напротив, твердо держаться самого упрямого и неустранимого, что в этом комплексе налицо — фаллоса как означающего. В какой-то степени Джонс в вопросе, разумеется, ориентируется. Сделал он, похоже, только одну ошибку, решив, что Господь "мужчиной и женщиной сотворил их". Именно этой фразой завершает он свою статью о Фаллической фазе, продемонстрировав тем самым, что убеждения его имеют вполне библейские корни. Уж коли сотворил их Бог мужчиной и женщиной, все должно идти как по маслу — заранее известно, к чему, и почему именно, это должно привести. Но мы-то, аналитики, знаем, что когда требуется узнать почему, обязательно возникают сложности. Не случайно Джонс с самого начала заменил термин комплекс кастрации другим термином, афанисис — термином, который он отыскал в греческом словаре и который, надо сказать, большой популярности в дальнейшем у авторов не снискал. Означает он исчезновение. Исчезновение чего? Исчезновение желания. Это как раз то, чего, как утверждает Джонс, субъект в комплексе кастрации и боится. Двигаясь легкой походкой шекспировского героя, ученый не заметил даже, насколько необычен тот факт, что живое существо робеет перед опасностью исчезновения, лишения, утраты не объекта, нет, а самого желания, желания как такового. Нельзя сделать афанисис эквивалентом комплекса кастрации не определив его так, как сделал это Джонс — как исчезновение желания. И разве так уж это абсолютно необоснованно? То, что мы имеем здесь дело с чем-то возведенным во вторую или третью степень, по сравнению с отношениями, артикулированными в терминах потребности, не вызывает сомнения, но именно об этом, похоже, Джонс менее всего догадывается. Но даже если мы допустим, что все сложности, которые подразумевает сама постановка этой проблемы в подобных терминах, благополучно разрешены, нам все равно предстоит понять, как именно выстраиваются отношения субъекта с другим, ибо именно в Другом, во взгляде Другого постигает субъект собственную свою позицию. И если я выделяю здесь позицию скоптофиличес-кую, то это не случайно — именно она является внутренним стержнем не только позиции субъекта как такового, но и поведения Друтого, ибо не существует такой садистской позиции, которая, будучи именно садистской по всем своим признакам, не сопровождалась бы определенной идентификацией мазохистского характера. Таким образом, отношение человеческого субъекта к собственному своему бытию характеризуется своего рода отрешенностью от него, что ставит субъекта перед Другим в положение, где, постигая что-либо и чем-либо наслаждаясь, он имеет дело не с объектом, но с желанием. И то, что нам теперь предстоит здесь понять, — это роль, которую играет во всем этом фаллос как таковой. В этом-то вся проблема и состоит. Для решения ее поостережемся прежде всего от попыток породить интересующий нас термин самостоятельно, от попыток придать ему воображаемое содержание путем генетического воссоздания, опирающегося на то, что я назвал бы основополагающими началами современного обскурантизма. Я имею в виду формулы, идиотизм которых далеко превосходит все то, что вы можете найти в популярных катехизисах — истина типа "онтогенез воспроизводит филогенез" является тому ярким примером. Когда наши праправнуки узнают, сколько всего разного объяснялось у нас этими магическими формулами, они немало подивятся человеческим странностям — не обращая, как водится, внимания на то, что займет место этих формул у них самих. Итак, нас интересует роль фаллоса. Будем сегодня исходить из того, что записано у меня в третьей строке — что фаллос играет роль означающего. Что я этим хочу сказать? Чтобы объяснить это, обратимся сначала ко второй строке, говорящей нам, что между человеком и маленьким другим имеется некоторая связь, выстроенная както, что мы только что назвали человеческим желанием. Поскольку желание это изначально извращено, все требования субъекта оказываются включены в определенные отношения, представленные тем новым маленьким ромбовидным символом, без которого, как видите, ни одна формула у меня не обходится. Символ этот выражает у меня ту мысль — в этом единственное его значение и состоит — что все, о чем в этих формулах идет речь, подчинено той квадратичной зависимости, которая с самого начала лежит в основе нашего подхода к артикуляции этой проблемы — зависимости, суть которой состоит в том, что нет и не может быть, даже и представить себе нельзя, такого S, который не опирался бы на отношения внутри структуры из трех других элементов: А а' а. Это все, что означает у меня ромбовидный символ. Чтобы требование существовало, получило свой шанс, состоялось, необходима определенная связь между s(A) и желанием с присущей ему структурой, AOd, что отсылает нас назад, к первой строке. Как видите, строки эти образуют определенную композицию. Первая говорит о том, что нарциссическая идентификация, то есть то, из чего складывается Я субъекта, находится в определенном соотношении — характер этого соотношения, многообразие его нюансов, его зависимость от таких факторов, как престиж, солидность, господство, нам с течением времени стал хорошо знакомым — в определенном отношении, повторяю, с образом другого. Соответствием, коррелятом этого соотношения служит то, что находится по другую сторону того места в моих таблицах, где направление векторов меняется — той знаменующей равенство двойной линии, что фигурирует у них в центре. Сама возможность существования поставлена, таким образом, в соответствие с характером субъекта как того, кто желает, желает в принципе, с различными аватарами, превратностями этого желания — что и выражено у меня в первой части первой строки. И точно так же, любая идентификация со знаками отличия Другого, то есть с третьим, как таковым, зависит отчего? От требования, во-первых, и того, что связывает Другого с желанием, во-вторых. Положения эти, сами по себе вполне очевидные, позволяют сполна оценить значение термина, которым Фрейд обозначает то, что мы совершенно неподобающим образом — позднее я объясню, почему — именуем фрустрацией, обманутым ожиданием. Фрейд называет это Versagung. Мы по опыту знаем, что лишь по мере того, как субъекту в чем-то отказано, versagen, у него возникает феномен вторичной идентификации, идентификации со знаками отличия Другого. Что же из этого следует? А из этого следует, что для того, чтобы между большим Другим как местом речи, с одной стороны, и феноменом желания, лежащим в совсем иной плоскости, ибо соотнесенным с маленьким другим в качестве образа, с другой, могла для субъекта установиться хоть какая-то связь, необходимо, чтобы нашлось что-то такое, что ввело бы в большого Другого то же самое соотношение, соотношение необходимое, требуемое и феноменологически осязаемое, с маленьким другим — только так может человеческое желание получить свое объяснение в качестве желанияизвращенного. В этом и состоит необходимость артикулировать проблему именно так, как мы предлагаем это сегодня сделать. Все это может вам показаться довольно туманным. Я скажу одно — если мы никаких допущений делать не станем, тогда действительно все будет не только казаться туманнее и туманнее, но и запутается окончательно. И не исключено, наоборот, что определенные допущения сделав, мы сможем выявить какой-то порядок. Мы допускаем, что Ф, фаллос, представляет собой то означающее, посредством которого в А как местопребывании речи вводится соотношение с а, маленьким другим, — вводится постольку, поскольку означающее какую-то роль в нем играет. Вот так. Это похоже на змею, кусающую себя за хвост, но так, наверное, и должно быть. То, что означающее в этом месте какую-то роль играет, совершенно очевидно, ибо встречаем мы его на каждом шагу. Мы встречаем его с самого начала, потому что если бы соотношение с означающим не существовало с самого начала, включение человека в культуру — или, если на то пошло, в общество, если мы будем культуру и общество различать, хотя на самом деле это одно и то же — было бы неосуществимо. Мы уже дали определение означающему отцовскому — мы сказали, что это то означающее, благодаря которому та игра означающих, которая в большом А имеет место, становится всзможна и допустима. Но наряду с ним существует, как мы видим, еще одно привилегированное означающее — означающее, вследствие которого в Другом появляется нечто такое, что изменяет его природу — не случайно символ Другого у меня в третьей строке перечеркнут. Другой теперь — не просто место речи как таковой, ибо он, как и субъект, вовлечен теперь в диалектику, имеющую место в чисто феноменологической плоскости, в плоскости отражения по отношению к маленьком другому. Другой дополняется теперь нЪвым соотношением, существующим в нем постольку, поскольку вписывается в него означающим. Сколь бы трудным вам сказанное ни показалось, прошу его хорошенько запомнить. На этом я покуда вас оставляю. В дальнейшем я покажу вам, что именно все это позволит нам проиллюстрировать и артикулировать. 26марта 1958 года |

|

||

|

Главная | В избранное | Наш E-MAIL | Добавить материал | Нашёл ошибку | Другие сайты | Наверх |

||||

|

|

||||

успешное приспособление к реальности. Сами условия существования мужчины и женщины таковы, что полное прояснение этих условий должно, якобы, само собой привести субъекта к своего рода заранее предусмотренной, гармонической адаптации. Но это только гипотеза. На самом деле в опыте нашем нет ничего, что бы эту гипотезу подтверждало.

успешное приспособление к реальности. Сами условия существования мужчины и женщины таковы, что полное прояснение этих условий должно, якобы, само собой привести субъекта к своего рода заранее предусмотренной, гармонической адаптации. Но это только гипотеза. На самом деле в опыте нашем нет ничего, что бы эту гипотезу подтверждало.