|

||||

|

|

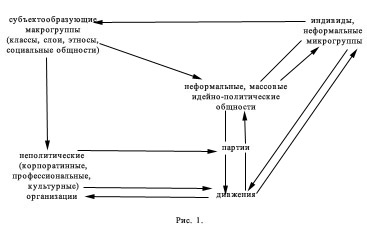

Глава V. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК: ПСИХОЛОГИЯ ВЫБОРА Психика и поведение человека суть продукты биологических и социальных обстоятельств. И в то же время в рамках этих обстоятельств человек реализует свою субъективность, свое собственное Я, свободу своих мыслей, решений и поступков. Соотношение детерминизма и свободы — одна из центральных проблем философии и всех наук о человеке. Чрезвычайно важна она и для социально–политической психологии. В ходе всемирно–исторического процесса постепенно — хотя далеко не прямолинейно — расширялось поле свободы, амплитуда альтернативных возможностей самоопределения человека, его отношения к общественно–политической действительности. В подавляющем большинстве современных обществ люди выбирают те мотивы и ценности, цели и средства, ту линию поведения, которыми они руководствуются в общественно–политической жизни. А также в той или иной мере созидают новые цели, ценности и поведенческие установки. Какие объективные и субъективно–психологические факторы определяют этот выбор и это созидание? В какой мере он является сознательным, рациональным и в какой совершается спонтанно — под влиянием устоявшихся стереотипов, неосознанных потребностей и эмоций, социального окружения? Каков психологический механизм выбора общественно–политических позиции? Таковы главные вопросы, которые будут рассмотрены в этой главе. 1. Политический актив: вовлеченность в систему власти Два типа вовлеченности Для социально–политической психологии наибольший интерес представляют два типа личного и группового выбора. Во–первых, выбор человеком уровня и форм своей вовлеченности в общественно–политическую жизнь. Крайние точки континуума таких уровней и форм, с одной стороны, активное участие в этой жизни, осмысление ее как главной сферы деятельности человека, с другой — полное отчуждение от нее, принятие роли пассивного объекта социальных и политических процессов. Этот выбор лежит в основе упоминавшейся выше условной дифференциации членов общества на лидеров, активистов и массу, а также и весьма подвижной, неустойчивой дифференциации самой массы по признаку большей или меньшей вовлеченности в общественнополитическую жизнь. Он же проявляется в существующем в любом обществе разделении людей по степени их интереса к политике (см. главу I). Второй выбор определяет конкретную общественно–политическую позицию или ориентацию человека, основанную на одной из систем идейно–политических ценностей, существующих в обществе. Оба эти выбора взаимосвязаны. Уровень психологической и практической вовлеченности людей в жизнь общества влияет на определенность и последовательность их идейно–политического выбора: чем меньше человек интересуется политикой, тем более аморфны, бессистемны, неустойчивы его политические взгляды. В то же время отчуждение от господствующих в обществе конвенциональных систем ценностей и форм политической жизни может означать психологическую готовность к активной альтернативной, вне–или антисистемной общественной деятельности (именно такими были психологические предпосылки так называемых неформальных движений в ряде стран). Условия обоих типов выбора определяются характером политической системы. Понятно, что наиболее полные возможности для них дают общества, где право на выбор является действующей конституционной нормой, существует представительная демократия, идеологический и политический плюрализм. Но даже и в условиях деспотических режимов существуют различия между теми, кто искренно поклоняется и ревностно служит власти, и теми, кто старается держаться подальше от нее или питает осознанную или эмоциональную враждебность к господствующему порядку. Психологический выбор возможен даже в условиях полного отсутствия выбора форм общественно–политического действия: мыслить и чувствовать, как известно, не запретишь. Уровень вовлеченности людей в общественно–политическую жизнь обусловлен достаточно сложной системой факторов. Обычно он возрастает в периоды бурного обновления общественных отношений, когда происходит взлет социальных ожиданий масс, создающий психологические предпосылки для политической мобилизации вокруг новых целей. Такие ситуации складывались в СССР в 20–х — начале 30–х годов, в Западной Европе после окончания второй мировой войны, в ряде стран третьего мира после обретения ими независимости. В периоды стабилизации системы, когда политическая жизнь приобретает рутинный характер, а также в трудные времена кризисов обычно происходит спад массовой политической активности. В первом случае потому, что она не находит точек приложения, во втором — из–за груза давящих на людей материальных забот. Помимо таких ситуационных факторов на масштабы вовлеченности в общественную жизнь влияют факторы структурные. Они коренятся в особенностях социальной деятельности, присущих каждому обществу. В странах, где эта деятельность является монополией политической власти и осуществляется исключительно под ее контролем, после только что упоминавшихся фаз массовой политической мобилизации вовлеченность приобретает инструментальный характер. Частично она совпадает с обыкновенной службой в бюрократических институтах партийно–государственной власти и подчиненных ей псевдообщественных организациях, частично — выполняет функцию политического и идеологического контроля, «рычага» аппаратного влияния в толще общества. Чем более широкие контингенты людей охватывает такая вовлеченность, тем более она является формально–символической, практически сводится к демонстрации преданности власти. Такой была вовлеченность миллионов рядовых членов КПСС и сотен тысяч ее низовых «активистов». В странах с развитым гражданским обществом широкое распространение получает вовлеченность, которую можно назвать ценностноориентированной. Ибо она направляется прежде всего теми ценностями, которые вырабатываются различными социальными группами в процессе осознания ими своих интересов и предпочтений. Самодеятельная, независимая от институтов власти активность таких социальных субъектов — отличительная особенность гражданского общества. И хотя она чаще всего развертывается вокруг конкретных проблем — общенациональных или локальных и групповых — и не претендует на участие в «большой политике», даже противопоставляет себя ей, она так или иначе влияет на деятельность партий и органов власти. Данная форма социальной активности эволюционирует относительно независимо от уровня активности политической и представляет собой один из важнейших механизмов саморегулирования общества, связей между гражданами и органами власти. Ценностно–ориентированный характер носит, разумеется, не только такая неполитическая социальная деятельность. В условиях многопартийности соответствующий тип вовлеченности присущ рядовым членам и активистам политических партий, особенно оппозиционных и не имеющих больших шансов прорваться к власти. По данным некоторых эмпирических исследований, существует положительная корреляция между политической активностью человека и уровнем его психологической вовлеченности в профессиональную трудовую деятельность, особенно если она предполагает участие в принятии решений, затрагивающих других людей[183]. Таким образом, такую активность можно рассматривать как проявление особых психических черт личности: ее способности и потребности активно воздействовать на социальную среду. Инструментальный «службистский» тип социально–политической вовлеченности отнюдь не исключительная особенность бюрократически организованных политических режимов. В обществах с развитой представительной демократией он сосуществует с ценностно–ориентированным типом, нередко даже в психологии одних и тех же людей. В психологическом плане эти типы различаются прежде всего личностной мотивацией, побуждающей к прямому участию в общественно–политической жизни. Вовлеченность и мотивация Мотивы инструментальной вовлеченности часто не отличаются от тех, которые определяют выбор профессии и осуществление избранной профессиональной деятельности. Как известно, такими мотивами для очень многих людей являются стабильность профессионального положения, гарантии определенного социального статуса и его роста и удовлетворительные доходы и условия труда. Положение государственного, партийного или профсоюзного чиновника по всем этим параметрам обладает значительными преимуществами. С одной стороны, оно является «чистой», беловоротничковой профессией и обеспечивает статусную принадлежность к «среднему классу». С другой, хотя приносимый им доход ниже того, который может дать, например, предпринимательство, он более гарантирован, меньше, чем в большинстве других видов деятельности, зависит от способностей и удачи, элемент риска здесь минимален. Вертикальная социальная мобильность, повышение в должности носит в бюрократических учреждениях в значительной мере рутинный, автоматический характер. Со всеми этими преимуществами связаны типологические особенности инструментально вовлеченных: среди них много людей, не ощущающих в себе какого–либо призвания или особых способностей и в то же время не склонных к инициативе, риску, не имеющих активной жизненной позиции. Так, в Советском Союзе в аппарат часто вербовались выпускники вузов, не проявившие себя в учебе, но зато делавшие успешную комсомольскую карьеру, ИТР и научные сотрудники, не имеющие особых перспектив в своей профессии, секретари и члены парткомов, фактически выполнявшие подсобные управленческие функции при администрации предприятий. В качестве несколько экзотического, но достаточно характерного примера можно назвать весьма известного в 70–80–х годах деятеля, который был послом, заведующим Отделом ЦК КПСС, руководителем государственного туристического ведомства, а начал свою карьеру в качестве актера и секретаря партбюро провинциального театра. Говорят, он по привычке гримировался перед приемами в посольстве. Разумеется, материальное благополучие и стабильность, карьера не исчерпывают мотивации инструментальной вовлеченности. Большую или меньшую роль в ней играет потребность во власти, причем совсем не обязательно выражающаяся в надежде прорваться к ее вершинам. Психологически достаточно привлекательной может быть и принадлежность к системе политической власти, участие в этой системе, выступающее как способ социального самоутверждения личности, ее выделения из массы простых смертных. Особенно в условиях тоталитарно–авторитарного бюрократического строя, при котором властвующая номенклатура командует не только в политике, но и во всех других сферах жизни общества, обладает многочисленными материальными и социальными привилегиями и является по сути дела единственной социальной группой, осуществляющей реальную власть. Существенное психологическое отличие инструментальной вовлеченности от ценностно–ориентированной состоит в том, что ценностный уровень мотивации играет в ней подчиненную, служебную роль. Она не требует глубокой интериоризации личностью какой–либо системы ценностей, достаточно хотя бы формально демонстрировать верность официальной идеологии, выражающую лояльность системе. В странах с развитой демократической культурой даже это условие не всегда является обязательным, ибо высшим приоритетом признается право личности на собственное мировоззрение. Поэтому в демократических странах существует довольно четкое деление на политиков, исповедующих идеологию своей партии, находится ли она у власти или в оппозиции, и чиновников, от которых требуют лишь добросовестного выполнения профессиональных обязанностей. В период, когда будущий французский президент В. Жискар д'Эстен был министром финансов, один из высокопоставленных служащих его министерства — экономист и член Коммунистической партии, публиковал в коммунистической прессе статьи, естественно, антиправительственной направленности. Узнав об этом, Жискар попросил чиновника–коммуниста печататься под псевдонимом, чтобы избежать двусмысленной ситуации — ему и в голову не пришло применить какие–либо санкции к своему политическому противнику. Конечно, и в капиталистических странах подобная идеологическая терпимость — явление далеко не постоянное и не повсеместное, а в некоторых звеньях госаппарата (например, в спецслужбах и военном ведомстве) и вовсе невозможное. В условиях же тоталитарно–авторитарных порядков идеологическая «выдержанность», конформизм непременное условие пребывания в аппарате. Поэтому хотя она, как отмечалось, может носить чисто внешний, демонстративный характер, как и любое ролевое требование (см. главу III), она нередко накладывает отпечаток на психологию личности, во всяком случае на ценностный уровень ее сознания. Любопытной иллюстрацией различий между двумя типами вовлеченности может служить сравнение реакций различных групп, вовлеченных в общественную жизнь, на новые идеологические ориентиры выдвинутые советской перестройкой. В 1988 г., когда в стране уже существовала гласность и полным ходом осуществлялась политическая реформа Горбачева, на эту тему был проведен опрос среди участников неформальных (т.е. самодеятельных, не связанных с властью) общественных движений и функционеров аппарата КПСС. Партийные работники наиболее широко поддержали политические цели, выдвинутые Генеральным секретарем и его окружением: «социалистическое самоуправление народа», «социалистическое правовое государство». В отношении же целей, в то время не санкционированных официально, но уже выдвигавшихся демократическим движением, позиции групп резко разошлись. Так, 51,4% неформалов и только 23,6% партработников высказались за многопартийную систему (т.е. отказ от неограниченной власти КПСС), соответственно 64,2 и 33,3% - за ликвидацию партийного контроля за средствами массовой информации[184]. Таким образом, если в аппарате больше носителей инструментальной вовлеченности, принимающих лишь те новые ценности, которые провозглашаются начальством, то самодеятельные активисты гораздо более восприимчивы к ценностям альтернативным. Неформальные движения в тот период в основном еще не имели «антисистемной» политической направленности (почти половина их участников не поддержала требования многопартийности), но присущая им ценностная мотивация обусловливала их большую свободу от идеологии, выражавшей интересы системы. Приведенные данные интересны и в другом отношении. Несмотря на укоренившийся конформизм аппаратчиков и их корпоративную заинтересованность в сохранении властных привилегий КПСС, от одной четверти до одной трети представителей данной группы высказались за перемены, прямо подрывающие эти привилегии, фактически приняли вне–или антисистемные ценности. Это показывает, что даже в условиях лишь начавшей размываться тоталитарно–авторитарной системы принадлежность человека к аппарату власти совсем не обязательно означала его невосприимчивость к ценностям, этой власти оппозиционным. Человеческая психика неизмеримо богаче ролевых норм, диктуемых властными функциями, на мотивы индивида могут оказывать влияние любые ценности, существующие в обществе, особенно те, которые усиливаются в нем под воздействием динамики общественных настроений. Отношения власти порождают инструментальную вовлеченность, но этой зависимости чужд жесткий однолинейный детерминизм. Фактором, противодействующим такому детерминизму, является идентификация политиков и чиновников с потребностями и интересами основной массы членов общества (этот тип социальной идентификации рассматривался в главе IV). С расширением социальных функций государства в мотивах осуществляющих их людей все чаще эти потребности и интересы доминируют над карьерными, стяжательскими, корпоративно чиновничьими или партийными. Во всех странах бюрократический менталитет и коррупция — явления достаточно распространенные, но не определяющие целиком психологию всех, кто работает на государственной службе. В странах с развитой и укоренившейся демократической культурой специалист, обладающий высокой профессиональной этикой и чувством социальной ответственности, — нередкая фигура в госаппарате. Подобные качества часто сочетаются с отсутствием политической ангажированности: честный судья или полицейский, экономист или социолог, служащий в органах управления — это часто человек с гуманистическими ценностями, видящий свою профессиональную задачу не в службе государству, но в служении людям, обществу. В распространенности подобного социально–психологического феномена сказывается общий уровень развития социэтальных демократически гуманистических ценностей. Одним из последствий движения за новые «постматериальные» ценности, охватившего западные общества в 6070–х годах, стал приход в институты власти людей, отвергших традиционный тип политики, подчиненный борьбе за власть и «долю пирога», ориентированных психологически на социально–конструктивную и социально–творческую работу. Подобная мотивация вряд ли стала господствующей, она сосуществует с традиционными — политиканскими, бюрократическими и стяжательскими, — но во всяком случае завоевала значительные позиции. В России, где государственная служба веками рассматривалась как способ «кормления», а позднее стала важнейшим компонентом тоталитарной системы, для развития такой ценностной мотивации политиков и чиновников существуют значительные социально–культурные препятствия. Крах тоталитаризма, коммерциализация общественного организма и ослабление «вертикали власти» привели не к демократизации государственного управления, но к превращению его в поле свободной игры частных и мелкогрупповых интересов. «Хватательный рефлекс» овладел множеством старых и «новых» — экс–демократических — политиков и чиновников. Без массированного прихода в аппарат властей людей с высокой профессиональной этикой и с мотивацией ориентированной на ценности социальной ответственности российское общество вряд ли сможет решить проблемы формирования подлинного демократизма и эффективной системы управления. По мнению политического психолога А.И. Юрьева, «политическая работа в парламенте… является частным случаем трудовой профессиональной деятельности. Предмет этого труда — состояние населения региона, государства»[185]. Этот тезис не вызывает сомнений и может быть отнесен не только к парламентской, но и к любой политической работе. Для психолога, однако, важно не столько подвести политическую деятельность под какую–то более общую категорию, сколько разобраться в ее специфической психологической структуре, а в ней одно из центральных мест занимает мотивация. Как известно, мотивами любого труда могут быть его материальные и социальные результаты для работающего (заработок, статус), интерес к самому процессу труда и решению трудовых задач, самоосуществление и самоутверждение личности, потребность в принадлежности к социальной общности (трудовому коллективу), в общении. Все эти мотивы в тех или иных пропорциях присутствуют и в работе политика, но от других видов трудовой деятельности ее отличает та специфическая роль, которую играет в ней мотивация власти. Американский политический психолог Дж. Барбер, проведя эмпирические исследования мотивации членов конгресса штата Коннектикут, выявил у них четыре типа доминирующих мотивов. Для одних конгрессменов таким мотивом была политическая карьера, для других, игравших пассивную роль в законодательном процессе, — потребность в одобрении своих коллег, для третьих — чувство долга, моральноэтические ценности (по нашей терминологии, их отличала ценностноориентированная вовлеченность), для четвертых — интерес к содержанию самой законодательной деятельности, к подготовке законов[186]. По этим данным получается, что мотив власти или, по крайней мере, стремление к повышению статуса во властных структурах, был присущ только части законодателей. Сам по себе он не является какой то исключительной особенностью политиков: этот мотив может проявляться и у людей, занятых в производстве, науке, военном деле и во многих других сферах деятельности. Существенно, однако, то, что независимо от своих исходных личных мотивов любой активный политик (а к таким принадлежат три из четырех типов, выделенных Барбером) для их реализации вынужден овладеть какой–то позицией в системе власти и заботиться об ее удержании. Такая позиция, выражается ли она в каком–то посте, иерархическом статусе или членстве в выборном органе, в формальном или неформальном лидерстве в партии, движении, парламентской фракции, реализует ли она власть индивидуальную или групповую (партии, «команды»), необходима для осуществления политических целей и ценностей. Для одних политиков власть — самоцель, для других — средство и выступает в качестве предмета инструментальной потребности. Но и в том и в другом случае политик может вовлечься в борьбу за власть, и чем острее и напряженнее эта борьба, тем больше шансов, что данный вид вовлеченности и стимулирующая его цель — одержание победы, накладываясь на все другие мотивы, в конце концов перекроет их и станет доминирующим мотивом в деятельности политика. Наблюдая активных участников реальной политической жизни, не всегда легко различить, что у них первично, что вторично: борются ли они за власть, чтобы осуществить определенные общественно–политические цели, или эти цели, напротив, являются лишь средством завоевания или укрепления власти. При этом не имеет большого значения, как оценивает свои мотивы сам политик, ибо, как мы видели на примере лидеров, он вполне может приукрашивать их не только перед публикой, но и перед самим собой. Вовлеченность и политические конфликты Вовлеченность в борьбу за власть может совершенно не соответствовать первичным намерениям и целям политиков. В Российском Верховном Совете в период 1991–1993 гг., наверняка, было немало людей, которых привело туда стремление принять участие в решении судеб страны, реализовать те ценности и цели, которые они считали соответствующими ее интересам. Однако нарастание конфликта между различными течениями в парламенте, между парламентским большинством и президентом привело к тому, что для многих его участников расширение собственной власти и оттеснение противоположной стороны превратились в самоцель, которой подчинялись их позиции по конкретным социально–экономическим и политическим вопросам. В результате парламент оказался недееспособным в выполнении своей главной — законодательной — функции. Подобные ситуации свидетельствуют о весьма существенной роли мотивации политиков в динамике политических конфликтов. Конфликт — явление, органически присущее общественно–политической жизни, и его исследование выходит за рамки одного лишь психологического анализа. Очевидно, что влияние конфликтов на функционирование и развитие общества весьма неоднозначно. Столкновение позиций по проблемам, стоящим перед обществом, в принципе позволяет выявить различные социальные интересы и в конце концов прийти к их согласованию, к решению, приемлемому для большинства. Бесконфликтное политическое развитие обычно обусловлено монополией на власть определенных общественно–политических сил и рано или поздно ведет к застою и кризису. В той мере, в какой конфликт связан с выработкой альтернативных решений, он содействует выбору оптимального с точки зрения широких общественных интересов варианта и тем самым рационализации политического процесса. Наконец, конфликт полезен для политического развития в том смысле, в каком конкуренция полезна для экономики: состязание различных политических группировок нередко ведет к выявлению той из них, деятельность которой наиболее адекватна ситуации и потребностям общества. В то же время общественному сознанию всегда была очевидна деструктивная роль политических конфликтов. В своих наиболее острых формах они ведут к дестабилизации и распаду общественного организма, к резкому ухудшению условий жизни людей, способны перерастать в гражданские и международные войны, порождать насилие, террор, нести страшные лишения и смерть множеству людей. В отличие от цивилизованной политической конкуренции подобные силовые конфликты нацелены на физическое устранение и подавление противника и часто ведут к установлению деспотической власти над своим и другими народами, к экономическому и социальному, нравственному и политическому регрессу. Но даже и не приводя к столь трагическим последствиям, а просто никак не разрешаясь в продолжение длительного времени — многих лет, десятилетий, они способны воспроизводить в обществе или в международных отношениях состояние перманентной напряженности, кризиса. С психологической точки зрения, одним из важнейших факторов развития деструктивных конфликтов является определенный тип политической мотивации. Для него характерно неограниченное и неконтролируемое доминирование в политике мотивов и интересов власти. Нетрудно убедиться в том, что этот тип мотивации господствовал в подавляющем большинстве обществ в течение длительных исторических эпох, широко распространен он и в наше время. Его обслуживает инструментальная вовлеченность в политику. Инструментально вовлеченному политику и чиновнику безразлично, что делает власть, полезны ли ее действия для общества: ведь он служит ей в основном ради собственного блага. Лишь на том этапе цивилизационной эволюции, на котором возникли ценности демократии и прав личности, появились определенные механизмы, ограничивающие и контролирующие стремление к власти. Эти механизмы встроены в политическую и правовую культуру обществ, в которых существует представительная демократия. В той мере, в какой ценности и нормы этой культуры интериоризированы политиками, они способны превращаться в мотивы, конкурирующие с мотивами личной власти, карьеры, корыстолюбия или придавать им социально–конструктивную цивилизованную форму. Одной из таких норм является верность конституционному порядку. Как показал еще 3. Фрейд, культура играет роль цензора по отношению к импульсам и страстям, возникающим в бессознательной сфере психики. Именно в этой сфере рождается страсть власти. Ограничителем этой страсти является и определенный тип ценностно–ориентированной вовлеченности в политику. А именно тот, в основе которого лежит эмпатия. Политик, действительно мотивируемый интересами блага и безопасности своих сограждан, психологически защищен этой альтруистической мотивацией от эгоистических — личных или корпоративных — страстей. Перед аналитиком, исследующим посттоталитарные общества в России и других республиках бывшего Союза, неизбежно возникнет вопрос: почему эти общества не сумели воспользоваться обретенной политической свободой и преимуществами представительной демократии, почему политическая деятельность в них так мало связана с интересами основной массы населения? Ответ более или менее очевиден: он кроется в психологических установках, относительно независимых от сегодняшних политических взглядов людей и сформированных тоталитарной культурой. В рамках этой культуры единственным ограничителем личных и групповых амбиций были интересы иерархической системы власти, практически не подчиненные ни закону, ни чисто декоративному конституционному порядку, ни интересам членам общества, рассматривавшимся лишь как «винтики» системы. Откуда же могли люди, оставшиеся в политике или пришедшие в нее в посттоталитарный период, почерпнуть нормы правового и демократического общественного порядка, психологическую установку на эмпатию к согражданам? Разрушение старой властной иерархии имело для многих из них лишь один психологический эффект: освобождение уже ничем не контролируемых теперь эгоистических страстей и амбиций. Эта культурно–психологическая ситуация оказала сильное влияние на характер и динамику личных конфликтов в ряде посттоталитарных обществ. Культура цивилизованного разрешения конфликтов ориентирована на расширение поля общественного консенсуса. Это, однако, не означает установки на достижение консенсуса любой ценой. Механическое эклектическое соединение противоположных, взаимоисключающих систем ценностей, принципов общественного устройства либо невозможно, либо, если его все же пытаются осуществить, ведет к деструктивным, дезорганизующим общество процессам. Не может быть полутоталитарного, полудемократического общества или экономики, сочетающей рыночные принципы с неограниченным диктатом государства. Попытки вырастить таких кентавров — и об этом свидетельствует опыт России и других экс–тоталитарных стран — чреваты параличом в функционировании и развитии общества. Консенсус конструктивен в тех случаях, когда он основан на компромиссе между реальными общественными потребностями. Например, между экономической эффективностью и социальной справедливостью, свободой и общественным порядком. Именно такой тип консенсуса обеспечил стабильность и поступательное развитие многих современных обществ. 2. Ценностно–ориентированная вовлеченность: активисты массовых движений Мотивы активности: «действовать вместе» Анализ мотивов и типов поведения, характеризующих инструментальную вовлеченность в общественно–политическую жизнь, не представляет большого труда. Властолюбивые амбиции, карьеризм или корыстолюбие политиков и чиновников у всех на виду. Обыденное представление о политике как «грязном деле» с незапамятных времен стало расхожей истиной. Гораздо труднее распознать лишенную личной корысти ценностно ориентированную вовлеченность. Даже самый честный и идейный деятель не избегает подозрений, что он движим какими–то тайными помыслами или занят излечением личных психологических травм. Да и в действительности, как отмечалось выше, идейные мотивы нередко переплетаются или сливаются с «инструментальными». Подобные трудности побуждают обратиться к таким формам ценностно–ориентированной вовлеченности, в которых она представлена в максимально «чистом» виде, сопряжена с такой активностью, которая по самому своему характеру не может приносить ее участникам каких–либо персональных выгод. Можно полагать, что именно такой является деятельность многих низовых активистов и рядовых участников массовых общественных и политических движений и некоторых партий. Речь идет о таких движениях и партиях, которые не претендуют на власть (или не имеют больших шансов ее достичь) и не имеют иных возможностей обеспечить своим участникам и членам какой–либо материальный или социальный статус. Разумеется, и у таких партий или движений есть свои лидирующие группировки и аппарат, и действуют механизмы внутрипартийной или внутри движенческой карьеры. Однако эти возможности крайне ограниченны, чаще всего не слишком привлекательны по своим материальным и профессиональным (условия труда) характеристикам. Подавляющее большинство рядовых активистов не имеют ни возможностей, ни желания продвигаться по иерархический лестнице своих организаций. И в то же время их общественная деятельность часто приносит им материальный ущерб, ведет к физическим и нервно–психологическим перегрузкам, нарушает, а то и вовсе подрывает семейную жизнь. О такого рода фактах подробно рассказывается, например, в социологическом исследовании, посвященном активистам возникших на волне забастовочного движения 1989 г. в угольных районах СССР свободных шахтерских профсоюзов[187]. Какие же мотивы направляют такую форму общественной активности? По мнению исследователя «неформальных» движений периода перестройки О.Н. Яницкого, их наиболее глубокой психологической мотивацией были потребности в самореализации личности, в проявлении ее индивидуальности, в самостоятельно конструируемых, разнообразных, эмоционально насыщенных социальных связях, общении[188]. Действительно для человека, чьим уделом является повседневная рутина неинтересного труда и однообразных семейных обязанностей, общественная активность — сфера приложения личностных сил и способностей; она радикально обогащает содержание жизни, наполняет ее новым смыслом. Как объясняла свое участие в неформальном движении одна из «героинь» Яницкого — молодая женщина из Омска, оно означало для нее разрыв с прежним образом жизни: «живешь как клуша — муж, ребенок…»[189] Стремление к самоосуществлению или самоутверждению вместе с тем объясняет многое, но далеко не все. Ведь «бескорыстная» социальная активность — далеко не единственно возможный их способ. Самоосуществляться и самоутверждаться можно и в более «эгоистических», лучше вознаграждаемых занятиях. По данным эмпирических исследований, многие активисты возникшего в 1990 г. движения «Демократическая Россия» впоследствии ушли из него в бизнес. Так же поступила и часть активистов–шахтеров[190]. У них мотив самоосуществления действительно был ведущим, и они искали оптимальную сферу его реализации. Но для тех, кто остался в движении, он, очевидно, таковым не был. Или дополнялся и перекрывался другими мотивами. Обогащение социальных связей личности, которое Яницкий наряду с самоосуществлением выделяет в качестве мотива активности «неформалов», более, на наш взгляд, специфично для этого социально–психологического типа. Но и данный мотив — лишь одно из проявлений более общей «базовой» черты психологии активистов: ориентации их мотивов на интеграцию в социальную общность. Доминирующая в психике тенденция к включению в общность может осуществляться разными способами, в том числе через полное подчинение группе и ее лидерам, неограниченный конформизм по отношению к ним, утрату собственного я. В рассмотренных примерах она носит иной характер: социально–интегративная тенденция (или потребность в принадлежности, по терминологии А. Маслоу и его последователей) соединяется с потребностью в индивидуальном самоосуществлении, точнее, самоосуществление достигается через соответствующий ему уровень интеграции. Проиллюстрируем этот несколько абстрактный тезис описанием психологии рабочих активистов, принадлежащим авторам уже упоминавшегося исследования о шахтерах. «Видно, — пишут они, — что шахтеры отождествляют себя с движением, что они готовы добровольно принимать его дисциплину при одновременном согласии с правом на разномыслие, свободу обсуждений и критики… Поддержка линии движения и принятие авторитета лидеров не становятся здесь насилием над внутренними установками отдельных людей»[191]. «ДемРоссия, — говорила одна из активисток этого движения, — дает людям выразить себя, всем вместе участвовать в конкретных действиях. За два года жители Москвы сумели увидеть, сколько их единомышленников». По словам другой активистки, «из людей ушел страх. Они знают, что все вместе они сила. Люди осознали свое место в политической жизни страны»[192]. Формула «все вместе» чрезвычайно характерна для психологии активистов — она выражает ценностную, аффективную и поведенческую установку на формирование активной, действующей общности и включение в нее. Эта социально–интегративная установка становится основной целью комплекса норм и ценностей, интериоризируемых личностью. Так, по наблюдению исследователей, «свойства и личностные особенности» шахтерских активистов свидетельствуют, что они обладают сознанием «людей, которые чувствуют себя не просто индивидами, но участниками движения, ощущают свою ответственность за это движение и ответственность перед движением». Восприятие движения как высшей ценности, чувство ответственности за его судьбу воздействует на характер дискуссий и разногласий, возникающих в среде активистов. «Обсуждения и споры, которые ведут шахтеры, направлены не на самовыражение… но прежде всего на поиск эффективного решения, на возможно более полный учет всего практически полезного в разных взглядах»[193]. В социально–политической психологии интегративная тенденция, деятельность по созиданию и воспроизводству действующей человеческой общности, разумеется, может возникать и развиваться только на основе определенных социальных ценностей, общественных или политических целей. Этим такие общности отличаются, например, от общностей культурных, объединяемых не какими–либо общими целями, но лишь стилем жизни и поведения (например, молодежных группировок вроде хиппи или рокеров). В России конца 80–х–начала 90–х годов массовые демократические движения возникли на волне протеста против власти КПСС и командно–бюрократической системы, сохранявшихся в условиях реформ сверху, проводимых партийно–государственным руководством СССР. Их застрельщиками были люди, еще до возникновения движения психологически ориентированные на борьбу с системой: диссиденты, наиболее непокорные и сопротивляющиеся начальству наемные работники. «Так дальше жить невозможно» — таков наиболее осознанный мотив участников движений. Их общими и довольно абстрактными ценностями были свобода, демократия, рыночная экономика. Общность, выступавшая в форме движения, воспринималась как орудие общественного действия, борьбы, способной изменить общественно–политическую ситуацию. Главной же целью как для участников политических движений, так — в значительной мере — и для нового рабочего актива было свержение власти КПСС. Нравственно–эмоциональная основа мотивации Дальнейшая судьба этих движений позволяет лучше понять их главные социально–психологические характеристики. После августовского путча 1991 г. и ухода КПСС с политической сцены непосредственная политическая цель демократического движения была достигнута. Для «Демократической России» это означало кризис целей — дальнейшее осуществление демократических и рыночных преобразований стало функцией президента и правительства. Значительные трудности испытало и независимое рабочее движение: если на первых этапах его борьба за экономические и социальные интересы трудящихся естественно сливалась с борьбой против коммунистической власти, то с приходом к власти демократов идейно–политические установки рабочих лидеров побуждали их к поддержке правительства Ельцина–Гайдара, а ухудшение положения трудящихся под влиянием проводимых реформ ограничивало возможности такой поддержки. Обнаружилась слабость когнитивной составляющей всего демократического движения: вынужденное перейти от борьбы «против» к участию в конструктивной работе, в создании новых общественных отношений, оно оказалось к этому не готовым, не смогло занять самостоятельную ясную позицию в тех ожесточенных политических схватках, которые развернулись вокруг темпов и методов проведения реформ. Движение, ориентированное лишь на конкретные цели и не способное после их достижения выдвинуть новые, обречено на распад и исчезновение. В России демократическое движение испытало глубокий кризис; по своему влиянию, способности организовать массовые акции, политическим связям «Демократическая Россия» мало напоминала весной 1994 г. ту мощную силу, которая практически сорвала августовский путч. Но говорить об исчезновении движения было бы неверно: сохранилось ядро активистов, которые были его цементирующей силой с момента возникновения. И хотя эти люди в значительной мере дезориентированы и не имеют — особенно после декабрьских выборов 1993 г. — сколько–нибудь ясной программы действий, они вносят свой вклад в политическую жизнь. Об этом свидетельствует хотя бы та роль, которую демократы сыграли в избирательной кампании либеральной политической группировки «Выбор России», получившей, несмотря на поражение на выборах по партийным спискам, наиболее многочисленную фракцию в Государственной думе. А также те усилия, которые предприняли лидеры «Выбора России», чтобы привлечь демороссов во вновь сформированную ими в 1994 г. партию. Чем же объяснить относительную устойчивость активного ядра движения, хотя и сильно сократившегося за годы реформ, его выживаемость в крайне трудных и неблагоприятных условиях, при отсутствии общепризнанных популярных лидеров, разработанной идеологии и программы, при постоянных внутренних конфликтах и расколах высшего руководства? Думается, что главной причиной является прочность ценностной ориентации этой общности: ценности, глубоко интериоризованные активистами, позволили им сохранить свою сплоченность и верность движению. Причем речь здесь идет не столько о таких программных общественных ценностях, как демократия и рынок, которые с самого начала носили во многом абстрактно–символический характер и в значительной мере поблекли под влиянием опыта 1992–1994 гг. Большее значение имеют нравственные ценности, моральный долг, формирующий установку личности на посильное, но активное вмешательство в процессы, происходящие в обществе, готовность противостоять явлениям, эмоционально воспринимаемым как негативные, противоречащие принятым ею нормам и идеалам. Общие идейно политические установки играют в этой психологической ситуации как бы роль когнитивного ориентира, помогающего осознать, рационализировать имеющие нравственное происхождение эмоции, потребность в «правильном», нравственном общественном устройстве. Именно о такой основе мотивации демократических активистов свидетельствует характерное для многих из них отталкивание от участия в институциональной, т.е. партийной, парламентской политике, хотя они и признают ее необходимой, оказывают поддержку близким им по ориентации политикам, проводят их избирательные кампании. Отторжение политики они сами объясняют сомнением в возможности ее соединения с нравственностью. Пытаясь объяснить свое представление о роли движения по сравнению с политическими партиями, один из активистов «Демократической России» сказал: «партия — это механизм, который работает, а движение — это совесть, которая, наверное, не должна что–то делать, она должна предупреждать человека о том, чего делать не нужно»[194]. 3. Вовлеченность в общественно–политическую жизнь и проблема группового субъекта Субъектные и субъектообразующие группы Выше были рассмотрены формы личностной вовлеченности людей в общественно–политические процессы. Очевидно, что подход к феномену вовлеченности и, говоря шире, к проблеме выбора социально–политической позиции, так сказать, со стороны личности является необходимым, но в то же время недостаточным. Человек активно вовлекается в общественную жизнь и в политику не в качестве изолированного индивида (такие случаи возможны лишь как редкое исключение), но путем установления формальных и неформальных, социально–психологических связей с другими людьми, с общностью. Или, как мы видели на примере массовых движений, участвует в создании такой общности. Поняв, кто и почему вовлекается в ту или иную общность или создает ее, мы должны еще выяснить, что представляет собой сама эта общность, каковы психологические механизмы ее возникновения, функционирования и эволюции, ее социально–психологические качества, например уровень сплоченности, гомогенности, способность к активным действиям. Ибо действующая общность — это не механическая сумма индивидов, но особое относительно самостоятельное образование, обладающее своими собственными психологическими свойствами и оказывающее обратное влияние на индивидуальную психологию. Ставя вопрос таким образом, мы подходим к проблеме группового субъекта социально–политической психологии. Как отмечалось в другом месте книги, группа, как и личность, является наделенным собственной психологией действующим лицом на общественной и политической сцене. Социальная группа — одно из основных понятий общественных наук. При этом разные научные дисциплины и школы подходят к определению и классификации групп со своих собственных теоретико–методологических позиций. Группы различают по объему: большие, малые, среднего уровня, по объективному месту в системе производственных отношений (классы в марксистском понимании этого термина), по другим социально–экономическим критериям (уровень дохода, профессии), этнонациональным, географическим, культурным признакам. В контексте данной работы наибольший интерес представляет подход к группам как субъектам общественно–политического действия и классификация их именно по этому критерию. Наиболее полно и последовательно черты субъектности выражены у тех групп, которые самым принципом, мотивами и целями своего объединения непосредственно вовлечены в общественную и политическую жизнь. Такие группы различаются по масштабам: они могут быть малыми, или контактными, — например, политические «команды», лидирующие группировки и низовые ячейки партий, движений, политических течений, парламентские фракции — и относительно большими: членский состав и активные сторонники партий и движений, члены профсоюзов и других массовых общественных организаций. Многие из таких функционально вовлеченных групп являются институциональными: например, политическая партия, особенно если она имеет свой фиксированный членский состав, является одновременно и политическим институтом и группой большего или меньшего объема. То же самое можно сказать о государственном аппарате, хотя его роль как субъекта социально–политической деятельности неодинакова в различных национально–исторических ситуациях. В тех странах, где, как отмечалось выше, политики (депутаты, министры и другие высшие руководители) четко отделены от чиновников, исполнительный аппарат психологически характеризуется инструментальной или в наиболее квалифицированной своей части профессиональной вовлеченностью в политику и оказывает влияние в основном лишь на технические (как делать), но не принципиальные политические решения (что делать). В странах с неразвитой партийно–политической структурой (например, в России, во многих странах третьего мира) госаппарат превращается в мощную и самостоятельную политическую силу, наиболее влиятельную часть политической элиты. Непосредственным субъектом общественно–политической деятельности являются и те институциональные организации, которые формируются с целью защиты интересов социальных групп, существующих вне и независимо от сферы такой деятельности. К ним относятся предпринимательские, профсоюзные, лоббистские, этнонационалъные (обычно представляющие национальные меньшинства), молодежные и другие неполитические общественные организации. В социологической и политологической литературе их нередко называют «группы интересов» или «группы давления». Они, несомненно, участвуют в общественно–политической жизни, но в основном вмешиваются в решение лишь тех вопросов, которые непосредственно затрагивают представляемую ими социальную или профессиональную категорию. Правда, в определенных, особенно кризисных ситуациях общественно–политическая роль таких организаций, как предпринимательские или профсоюзные, может резко возрастать, в некоторых же странах профсоюзы составляют массовую базу политических партий. Однако поскольку речь идет о массовых общественных организациях, субъективно вовлеченными в общественно–политическую жизнь являются в них — по крайней мере, в большинстве случаев — лишь лидеры, активисты и работники аппарата. Основная же масса в основном играет роль потенциальной и часто довольно пассивной «базы поддержки» этих лидирующих группировок, а часто и вовсе не связана с ними психологически. Более сложно оценить «субъектность» тех больших общественных групп, которые различаются по своему положению и месту в социальной структуре общества, а также по национальной или национально–государственной принадлежности. К ним относятся нации, классы, социальные слои (страты). Поскольку такие группы существуют независимо от воли образующих их людей, их можно называть «объективными». В марксистской, да и не только в марксистской, литературе о классах, о «народных массах» принято говорить как о реальных субъектах исторического процесса, наделять их волей, мотивами, целями. Несомненно, любая большая социальная группа обладает определенными потребностями и интересами. Очевидно и то, что эти потребности и интересы оказывают громадное воздействие на политическую деятельность; институты власти не могут существовать, опираясь только на насилие, не имея активной или пассивной поддержки тех или других групп общества. Без такой поддержки не могут возникать и действовать сколько–нибудь влиятельные общественные и политические организации. В современном обществе любое политическое решение принимается в интересах каких–то групп общества. Все это, однако, не означает, что «объективные» массовые группы являются субъектами общественно–политической деятельности в том же смысле, что институты, организации и индивиды, специально этой деятельностью занимающиеся. Прежде всего потому, что большая часть масс большую часть времени не думает об общественно–политических проблемах и крайне мало и спорадически участвует в каких–либо общественных и политических действиях. В политических партиях почти во всех странах участвует лишь незначительное меньшинство населения. Не могут большие «объективные» социальные группы быть субъектом и по другой причине. Имманентным качеством субъекта является способность осуществлять целеполагание и целенаправленную деятельность; чтобы выступать в роли «единицы действия», субъект должен обладать минимумом психологического единства, целостности. Лебедь, рак и щука из басни — это, несомненно, группа, но, конечно же, не субъект. Политическая группа, будь то «команда», фракция, партия или государственный орган, состоит из людей, которые могут иметь разные позиции по тем или иным вопросам, но они не могли бы действовать на политической арене, если бы не обладали тем минимумом единства воли, который необходим для принятия и осуществления решений. Большие национальные и социально–экономические группы такой целостностью не обладают. У них, несомненно, есть свои интересы, но входящие в них люди осознают и понимают эти интересы по–разному. Принято считать, что если арифметическое большинство группы, например, взрослого населения страны, проголосовало за какое–то решение (утвердить конституцию, выбрать президентом определенного кандидата), оно тем самым выразило свою волю. Однако такое толкование верно лишь с точки зрения юридически закрепленной конвенциональной нормы («правило 51%»), но сомнительно с точки зрения строгого социологического и социально–психологического анализа. Ибо оно сбрасывает со счета мнение проголосовавших иначе или не участвовавших в голосовании избирателей, которые, в зависимости от норм закона о выборах, могут составлять около половины или даже большинство электората. Субъектом такого решения в действительности является не группа, а лишь та ее часть, которая в соответствии с принятыми юридическими правилами считается достаточной для его принятия. На любых демократических выборах голоса членов больших социальных групп — избирательного корпуса в целом, классов, профессиональных и других сообществ раскалываются между кандидатами от разных партий: это свидетельствует о том, что ни одна из таких групп не имеет ни единого представления о своих интересах, ни единства воли, необходимого субъекту действия. Итак, большие группы, существующие на основе объективной экономической, социальной, этнической, национальной, демографической дифференциации людей, не являются в строгом смысле субъектами социально–политической психологии и регулируемой ею деятельности. Это, однако, не значит, что психология и действия реальных субъектов независимы от тех социально–психологических процессов, которые происходят внутри таких групп, от осознаваемых на основе внутригруппового общения общих потребностей и стремлений входящих в них людей. Ходячее выражение: «такая–то партия или политик выражают интересы такого–то класса, слоя и т.д.» весьма неточно, ибо они выражают, во–первых, не только эти, но и свои собственные интересы, во–вторых, выражают групповые интересы по–своему, в соответствии с собственным пониманием, не обязательно разделяемым группой как целым. Но данное выражение не вовсе лишено смысла, ибо конкретное содержание политических решений и политического курса, деятельность общественной организации в той или иной мере формируется из содержания реальных социальных интересов. Когда большевики в 1917 г. совершили политический переворот в России, они стремились захватить власть и осуществить общественные преобразования, которые, следуя своей идеологии, считали соответствующими интересам «пролетариата». Но, выдвигая лозунги выхода из мировой войны и передачи земли крестьянам, они использовали реальные интересы громадной массы населения страны. В демократических странах любая претендующая на массовое влияние партия включает в свою программу осмысленные и сформулированные ею групповые интересы, отражающие те настроения и предпочтения, которые рождаются на массовом уровне, и в то же время пропагандируют в массах свое понимание этих интересов. Не представляя собой непосредственных субъектов общественно–политической деятельности, «объективные» (социально–экономические, национальные, демографические, территориальные) группы формируют необходимые социальные и психологические условия и предпосылки деятельности таких субъектов, соединены с ними системой прямых и обратных связей. Поэтому такие группы можно назвать субъектообразующими. Эту субъектообразующую роль разные макрогруппы выполняют в весьма различной степени. Например, в дореформенной царской России у крепостного крестьянства она была близка к нулю, а у дворянства и особенно у аристократической его части относительно высокой. У рабочего класса развитых стран в середине XX в. она была значительно большей, чем на ранних этапах индустриализации. У наций, обладающих демократическим государственным устройством, субъектообразующие функции развиты на порядок выше, чем у тех, которые живут в условиях деспотического или тоталитарного режима. В данной связи стоит заметить, что современную представительную демократию вообще можно охарактеризовать как систему, создающую оптимальные условия для субъектообразующей деятельности массовых социальных групп. Такое определение может показаться излишне усложненным, однако оно, возможно, более адекватно, чем основанное на буквальном понимании слова «демократия» — власть народа. В условиях парламентского или президентского режима власть осуществляет не народ, а политическая элита, которая в социальном и психологическом отношениях не тождественна и не может быть тождественной ни с народом в целом, ни с одной из образующих его массовых групп. Как свидетельствует опыт демократических стран, не может быть такого тождества и между «народными избранниками» и избирателями. Однако в зависимости от конкретных национально–исторических ситуаций эти массовые социальные группы могут оказывать большее или меньшее влияние на субъектов власти, в большей или меньшей степени осуществлять по отношению к ним субъектообразующую функцию. Уровни групповой общности Масштабы осуществления этой функции зависят не только от характера политического строя, но и от определенных социально–психологических качеств массовых социальных групп. Главным детерминантом субъектообразующей способности групп является характер внутригрупповых связей. Наименее развиты эти связи у групп, которые могут быть определены как типологические. Их общность — как, например, у тех же русских крестьян середины XIX в. — выражается главным образом в типологическом сходстве социальных, социально–психологических и культурных черт входящих в них людей. Их групповые связи замыкаются в основном в рамках непосредственной социальной среды семейной, локальной. У таких групп могут быть общие культура, морально–этические нормы и ценности, обыденная жизненная философия, но у них нет институтов и организаций, способных представлять их на общественно–политической арене, нет и своей ориентированной на целенаправленное действие системы социально–политических воззрений. Более высоким уровнем развития внутригрупповых связей отличаются идентификационные группы. Эти группы обладают групповым самосознанием: они идентифицируют себя как общности социэтального, национально–государственного или регионального масштаба, у входящих в них людей имеются определенные (хотя и различные) представления об общегрупповых интересах и потребностях. Однако они не владеют механизмами и процедурами систематизации этих потребностей и интересов, их «перевода» на язык социально–политических программ и концепций, формирования в своих собственных рамках общностей, способных действовать на социэтальной и политической арене. Настроения и потребности таких групп учитываются различными политическими силами и используются в политической борьбе, но сами они отчуждены от всех этих сил, не делегируют защиту своих интересов какой–либо из них. К данному типу относится большинство массовых социальных групп постсоциалистического российского общества — прежде всего рядовые наемные работники, но также и частники — предприниматели, которые в своем большинстве не определились в социэтально–политическом пространстве, не верят ни государственной власти, ни партиям, не имеют представительных и влиятельных корпоративных организаций. Высшего уровня внутригрупповых связей достигают группы, обладающие качеством солидарности. Оно выражается в том, что большая или, во всяком случае, значительная часть группы проявляет способность к объединению на общей идейно–политической платформе и формированию своих собственных институтов и организаций. Таким уровнем общности обладают во многих странах различные слои предпринимателей, некоторые этнонациональные группы. В современной России к этому уровню ближе всего основная часть государственной бюрократии: ее платформой, правда, нигде полностью и открыто не сформулированной, является защита своих властных прерогатив; ей не надо создавать каких–то особых групповых организаций, так как она изначально организована самим аппаратом государства. Предлагаемая типология, разумеется, весьма условна, ее задача — моделировать зависимость субъектообразующей функции группы от интенсивности и структуры внутригрупповых связей. В реальной жизни названные типы редко существуют в чистом виде, скорее преобладают «промежуточные» группы, объединяющие черты «соседних» типов. По сравнению с «объективными» массовыми группами гораздо более развитыми субъектообразующими и иногда субъектными качествами обладают добровольные общественные и политические ассоциации. Поскольку они создаются ради достижения каких–то политических целей или систематического отстаивания определенных социальных интересов, целеполагание и целенаправленная деятельность — необходимое условие их существования. Однако вопрос о том, насколько такие ассоциации могут выступать в роли массового субъекта, не имеет однозначного ответа — вернее, он зависит от конкретных ситуаций. Это хорошо видно на примере политических партий. В обществах, где существует политический плюрализм, они представляют собой добровольные ассоциации, обладающие довольно сложной, многоуровневой структурой. Если говорить только о крупных, имеющих массовое влияние партиях, их политика осуществляется на основе взаимодействия таких малых, средних и больших групп, как лидеры, актив, партийный аппарат и масса относительно устойчивых сторонников и избирателей. В партиях с фиксированным членством просто сторонники отличаются от обладателей партийных билетов. Субъектные качества ярко выражены у лидеров, актива, партийных деятелей разного уровня, что же касается рядовых членов партий, дело обстоит по–разному. В партиях, требующих от своих членов высокого уровня политической мобилизованности и дисциплины (например, в организованных по принципу «демократического централизма» массовых компартиях), рядовые партийцы активно участвуют в политической деятельности. В других массовых партиях членство носит чисто формальный характер (например, в британской лейбористской партии, в которой существует коллективное членство профсоюзов, рядовые члены последних чаще всего никак не участвуют в партийной работе). Такие пассивные или формальные члены партий, как и массы сторонников и избирателей, представляют собой субъектообразующие группы: чтобы сохранить их поддержку, партийное руководство должно учитывать их настроения и позиции по конкретным политическим проблемам, но они не являются активно действующими лицами на политической сцене. Такие же различия существуют и между массовыми неполитическими общественными организациями: одни из них отличает высокая массовая активность, в других масса выполняет функцию пассивной (и не всегда устойчивой) «базы поддержки» активного ядра. Движения как субъект социально–политической психологии Означает ли все сказанное выше, что массового группового субъекта социально–политической психологии, общественного и политического действия вообще не существует? Напротив, можно утверждать, что такой субъект не только вполне реален, но и играет ключевую роль во всем общественном развитии. Ими являются массовые социальные и политические движения. Выше проблемы движений затрагивались в связи с вопросом о психологии их активистов. Теперь же попытаемся дать краткую характеристику социально–психологических параметров данного феномена. Один из наиболее известных исследователей социальных движений французский социолог А. Турен считает их действующими лицами («актерами») процесса самопроизводства общества. Смысл этой идеи заключается в том, что движение есть такая форма коллективной деятельности, посредством которой социальные общности устанавливают, по выражению Турена, «контроль над историчностью», т.е. вмешиваются в ход истории. Это вмешательство становится возможным потому, что социальные движения носят конфликтный и наступательный характер: они оспаривают те или иные параметры существующих общественных отношений и культурных моделей и тем самым выступают как факторы изменений[195]. Социальные движения являются массовым групповым субъектом, хотя они и не подходят под определение группы как имеющей определенные границы и относительно устойчивой общности людей. Общность, охватываемая движением, обычно чрезвычайно подвижна: состав его участников постоянно меняется, то расширяясь, то сужаясь; форма его существования — более или менее спорадические акции, которые могут многократно возникать и прекращаться в течение более или менее длительного времени, но могут быстро и необратимо пойти на убыль, затухнуть вместе с самим движением. Эти черты движения объясняются их массовым характером: масса не в состоянии вся фазу и в течение длительного времени отдаваться общественной или политической деятельности. Вместе с тем именно эти особенности движений позволяют им выступать в роли подлинного массового субъекта и фактора социально–политических изменений. Движение — это действие, а действие, в котором непосредственно участвует масса, способно оказать гораздо более сильное и быстрое влияние на ситуацию, чем пассивные, институциональные формы вовлеченности масс в общественно–политическую жизнь (как, например, голосование на выборах). Движение выражается в таких действиях, как забастовки, демонстрации, митинги, и если масса их участников достигает некоей критической точки, в стране, городе или регионе возникает принципиально новая психологическая атмосфера, которая становится самостоятельным фактором политических решений. Мы не можем здесь обстоятельно рассматривать социально–психологические механизмы динамики общественно–политических движений, их мотивационные, когнитивные, аффективные и другие аспекты[196]. Социология и социальная психология общественных движений — весьма широкое направление научных исследований, в его рамках сформировалось немало школ и концепций. Стоит отметить, что попытки обосновать некую общую теорию движений или их типологию наталкиваются на трудности, связанные с чрезвычайным многообразием этого феномена. История знает как движения, ориентированные на достаточно определенные программные цели, так и таких целей не имеющие, выражающие лишь протест против тех или иных институтов, социальных явлений; движения «против» и движения «за»; хорошо организованные и стихийные. С точки зрения рассматриваемого здесь вопроса о групповых субъектах социально–политической психологии, важно прежде всего понять, чем движение психологически отличается от других видов массовых общностей и как оно соотносится с другими ее субъектами. В отличие от социально–экономических, культурных, региональных, этнических, профессиональных групп, движение представляет собой общность, объединенную общим действием. Такое действие означает сближение людей, интенсификацию социально–психологических связей общения между ними, причем связей, не «заданных» обстоятельствами, не навязанных общей судьбой, но конструируемых ими самими. В движениях проявляются не только те конкретные потребности и интересы, которые приводят к их возникновению, но и глубинная социально–интегративная потребность, присущая человеку. Мы видели ее проявление у активистов движения, но и основная масса их участников испытывает то же ощущение слитности с большей общностью людей, способной «действовать вместе», активно вмешиваться в ход событий. В движении личность на какое–то время преодолевает свою изоляцию, отчуждение от других, незнакомых людей и в то же время возрастает ее чувство социального достоинства — человек ощущает себя частью коллективной силы. С этим связан тот повышенный эмоциональный тонус, который обычно характеризует массовые акции. Массовое движение может возникать как принципиально новая общность, черпающая своих участников из различных социальных групп, и может быть связана генетически с интересами какой–то определенной социальной или этнической группы. Примером движений первого типа могут служить экологические движения, второго — массовое рабочее движение. По отношению к нему рабочий класс является субъектообразующей группой. Другие субъекты социальнополитической психологии — партии, группы активистов могут быть зачинщиками и организаторами движений, а в других ситуациях создаются самим движением, представляют собой его продукты. Например, многие социал–демократические и коммунистические партии возникли из рабочего движения, были его частью, и лишь затем отделились от него, превратились в самостоятельные политические институты.